最近ではカテーテル治療などが発達し、もし脳卒中を発症してもすぐに亡くなってしまうことが少なくなりました。しかしその代わりに、後遺症に苦しむ患者さんも少なくありません。リハビリを必要とするかどうかの判断は、手足の麻痺をはじめ言語障害や視覚障害、感覚障害、高次脳機能障害など、患った部位と障害の程度によります。脳卒中を発症するとどのようなことが起こるのか、大泉学園複合施設 ねりま健育会病院 リハビリテーション部 作業療法士の二瓶太志先生にお話をうかがいます。

後遺症を発症しやすい脳卒中

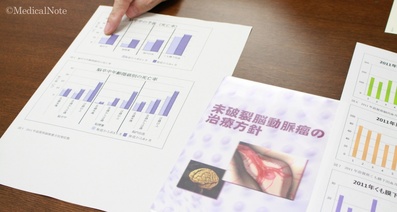

参考記事:酒向正春先生「脳卒中とは―3種の脳卒中『脳出血』『脳梗塞』『くも膜下出血』とはどのようなものか」

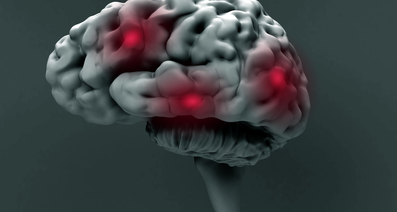

脳卒中は、脳の血管がつまったり破れたりして身体に大きな影響を与える病気です。脳は、身体機能を司る重要な機関のため、一度トラブルを起こしてしまうと、トラブルの大小に関わらず心身機能を低下させます。リハビリが必要な後遺症を発症しやすい脳卒中は、大きく3つに分けられます。

脳梗塞

脳の血管がつまって血流が流れない部分ができてしまい、その部分の機能を失ってしまうという病気。

くも膜下出血

脳の大きな血管である動脈にこぶ(動脈瘤)ができてしまい破れる病気。動脈瘤が破れるとくも膜下出血を引き起こす。出血が広がると脳が圧迫され、血流が脳に十分に行き届かなくなってしまう。出血量も多いため、一気に意識障害などを起こしたり重症化しやすい。

脳出血

くも膜下出血と同じく血管が破れる病気。ただし、くも膜下出血に比べ瘤のできる場所が細い血管で、脳内で出血するため出血量は多くない。

脳卒中を発症したら必ずリハビリをするの?

脳卒中発症により何らかの障害を呈し、日常生活活動や役割、仕事など、生活関連動作に支障をきたす可能性のある患者さんは、全てリハビリテーションの対象となる可能性があります。大きな後遺症がない場合も、急性期の廃用症候群※を予防するため、早期からリハビリテーションを開始することが望ましいです。

積極的に脳卒中急性期医療を行っている医療機関のデータバンクでは、全体として30~40%の回復期リハビリテーション適応の方がいらっしゃいます。再発も含め、全国で年間20~30万人が脳卒中を発症すると言われているため、回復期リハビリテーションを必要とする方は6~12万人ということになります。

※廃用症候群…寝たきりの状態が長く続いたことによって起こる、心や身体機能の低下。体力低下や筋力低下をはじめとして、心肺機能や痴ほうなどの精神面での影響もある。

リハビリが必要なのはどんな症状?

リハビリが必要となる症状を具体的に見てみましょう。

麻痺

手足に麻痺が起こる状態。上下肢、手指の麻痺とともに、非麻痺側も体幹機能の低下が起こることがあり、バランス制御能力も低下してしまう。脳画像や年齢、発症時の麻痺の状態からある程度の予後予測が可能。6ヶ月でプラトー※といわれるが、それ以降も適切なリハビリと自己管理にて回復が継続する症例も多く報告されている。

プラトー…学習や作業の進歩が一時的に停滞する状態。心の余裕のなさや疲労などが原因で起こる。

言語障害

ウェルニッケ失語

言葉を聞いて理解する力が衰え会話が難しい。側頭葉(聴覚・嗅覚・味覚)が障害を受けたことにより、情緒や感情の中枢、言葉を聞いて理解する感覚性言語中枢の機能が阻害される。障害を受けた脳の場所によって症状に違いがある。

ブローカー失語

頭では言葉を理解できているのに話そうとすると言葉にならない。前頭葉(思考、判断、計算)が障害を受けるため、言葉を話すための機能を調整する運動性言語中枢が阻害される。

全失語

言葉を理解することも話すことも出来ない。

健忘性失語

言葉は理解できるが簡単な単語を忘れてしまう。

麻痺性構音障害

舌や喉などの発音に必要な筋肉に麻痺が出てろれつが回らなくなり、言葉がつっかえてしまう。

失語症の有無や種類に合わせたコミュニケーション方法、対応方法を工夫することが重要。言語のみではなく、ジェスチャーや状況判断、環境の工夫など、非言語的なコミュニケーション手段の活用が有効。

視覚障害

視野の片側半分が見えにくくなる「半盲」がおもな症状。慣れるまでは見えない部分にある壁などにぶつかったり、ものを書いたり読んだりすることが不自由になる。

感覚障害

麻痺のある手足がしびれたり、痛み、熱さや冷たさ、圧迫感などを感じにくくなる。痛みを感じないため、包丁やハサミで指を切ったり、熱いお湯に触ってやけどをしても気づかないことがある。手足のしびれは発病から何ヵ月もたってから表れることがある。

感覚にはさまざまな種類があり、どのような感覚がどの程度障害されているかの評価が重要。また、特にリハビリの制約になりやすいのは異常感覚で、視床が障害されたことによって視床痛が起こることがある。

高次脳機能障害

左半側空間失認

家に帰る途中、左側を認識できないために、左に曲がらなければならないのに左側の道を認識できずいつまでも家に辿り着けないなど。また、食事の際に左視空間の食べ物に気づかずに食べ残してしまうこともみられる。

注意障害

必要なことや重要なことに意識を集中させることができなかったり、2つのことへ注意を適切に配分することが困難になってしまう、など。

遂行機能障害

論理的に考えて計画、推察、行動することができないなど。

失行症(観念失行、観念運動失行、指節運動失行、更衣失行、構成失行など)

服の表裏や上着とズボンの区別がつかなくなる、箸やはさみなど道具が使えない、「お茶をいれる」という一連の動作ができない、運動機能的な反応が遅い、視覚でとらえたことを模倣できないなど。

病識低下

自分の障害を否定したり、障害をうまく認識することができない。

視覚失認

懐中電灯やはさみなどを見て、「これは何ですか?」と聞くとそれが何か答えられない。しかし、実際にはさみに触ると認識できる。

地誌的失見当識

道順が記憶できない、目印が見えても認識できない、目印を見落としてしまうなどの原因から道に迷ってしまう。自宅周辺なのに自分のいる場所がどこなのかわからないなど。

相貌失認

家族など熟知している顔を見ても誰だかわからなくなってしまう。

劣位半球症状

感情が平板化したり、逆に固執をしてしまったり、社会的な交流が拙劣になってしまう。

二瓶 太志 さんの所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

脳血管障害の手術を選択する際のポイントについて

急性期脳梗塞の血行再建治療とは? 後遺症を軽減するために

「脳卒中」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が12件あります

昨日から続くめまいと頭痛

昨日の朝から、急にめまいがして、立っているとバランスがうまく取れないことがあります。左側に傾いて倒れてしまいそうになります。また、後頭部に鈍痛があります。前兆がどうかわかりませんが、一昨日の夜、耳鳴りがしていました。 すぐ病院に行った方が良いですか?行くとしたら、何科がよいでしょう?

虫歯が原因で脳梗塞や心筋梗塞

虫歯が原因で脳梗塞や心筋梗塞になることはありますか?教えてください。

脳梗塞による右半身麻痺による内臓機能低下の可能性について

12/31に脳梗塞を発症し右半身麻痺(上下肢とも)になり、右半身に浮腫が出ています。 家族が言うには、麻痺に伴って内臓機能が低下しているため浮腫が起きていて、脳卒中も2回目(10年以上前に脳卒中で左半身半麻痺)なので、この状態からは数ヶ月以内に亡くなる方が殆どだと言われました。 リハビリで2時間ほど車椅子にのったりしているので、このままいけば回復していくと思っていたのですが、浮腫が出たりすると、現状かなり命の危険が高いのでしょうか。

回転性の目眩

夜、寝ている時は回転性の目眩、椅子に座ってる姿勢の時は、右側に回転し滑り落ちるような目眩がたまに起きます。 車の運転の時にもこういった目眩が起きる可能性はありますか? 気になるので早めに受診したいです。 この場合は何科になりますか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「脳卒中」を登録すると、新着の情報をお知らせします