脳卒中における障害をいち早く回復させるためには、リハビリテーションが非常に重要なポイントとなってきます。リハビリテーションには急性期のリハビリと回復期のリハビリがあり、患者さんがどの段階に該当するかによってリハビリの内容も異なってきます。

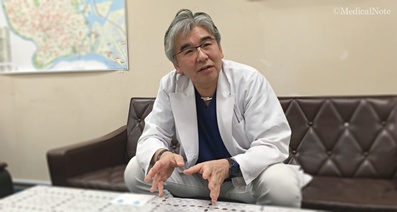

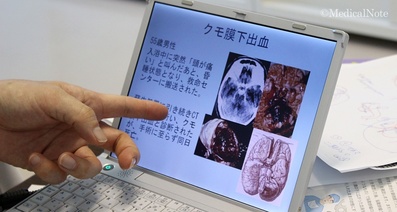

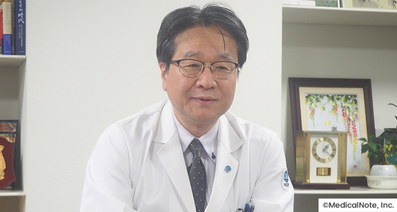

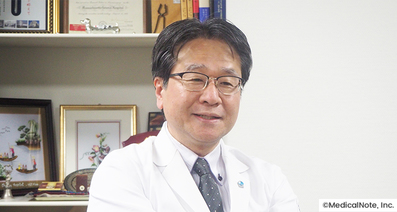

前回の「脳卒中の急性期リハビリテーション」に引き続き、回復期のリハビリについて医療法人社団健育会 ねりま健育会病院の酒向正春先生にお話をお聞きしました。

回復期のリハビリテーション

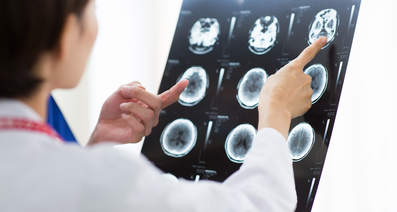

回復期リハビリテーションでは、入院時に退院時の機能予後予測を行い、そのゴールを目指して訓練計画を進めます。すなわち、可能な範囲で機能と能力を高めます。一方、入院の後半は退院後の在宅生活が継続できることをイメージして、家屋環境調整、在宅サービス調整、家族指導、退院後リハビリと生活スケジュールの定着を進めます。

足、脚のリハビリテーション

回復期のリハビリテーションの大原則は、「座る・立つ・歩く・移動する」です。

たとえ患者さんにどれほど強く麻痺状態が残っていても、ティルトテーブルを使用したりして、まずは立たせます。もちろん、足(下肢)の装具を必要に応じて使用していただきます。そして、ゆっくりと歩いていただきます。歩かせることによって上半身もしっかりしますし、頭が覚醒して意識もしっかりしてきます。このように脳の覚醒度を上げ、頭の回転を上げながらリハビリを進めていくことが大切です。

手・腕のリハビリテーション

一方、手の麻痺は歩いていてもよくなりません。そのため、「反復促通訓練」というリハビリテーションを進めていきます。これは、上肢機能を上げるために、繰り返し腕(上肢)を動かすリハビリテーションです。随意収縮(自分で動かしているという感覚)が無い方は、それを意識させつつ電気刺激を使って動かしていきます。

手のリハビリテーションでは、このように反復促通運動と電気刺激の併用をすることにより、できる限り機能を回復していきます。

食事のリハビリテーション

食べることは非常に大事なリハビリテーションのひとつです。

美味しく食べていただくためには、嚥下障害がある人の場合、これに対するリハビリが必要です。頚部の運動、発声訓練、喉の刺激や間接的・直接的嚥下訓練を行いながら、「体位や頭位はどういう角度ならば大丈夫か」「どういう食形態なら、どういうペースならば大丈夫か」という計画を立て、最終的には患者さん自らの手で口から食べられる状態を目指していきます。

言語のリハビリテーション

リハビリテーションを実行するにあたり、コミュニケーションは必要不可欠な行動です。誰かとコミュニケーションを取ることにおいて、私たちは質問したり、意見を言ったりと、なんらかの発声をします。つまり、コミュニケーションは言葉の練習になるのです。

言語のリハビリで大切なのは、声を出す訓練を怠らないことです。言語障害がある方には、喋ることに対して不安や恐怖を持っている方が多いかもしれませんが、それでも無理のない範囲で気持ちよく言葉を発し、歌を歌ったり、そして少しでも理解してもらうということを繰り返し行っていきます。これにより、言葉が少しでも自然と出るようにしていかなければなりません。言語の利用が困難な場合は、その患者さんに合った非言語的なコミュニケーション方法を見つけて利用していきます。

高次脳機能障害のリハビリテーション

高次脳機能障害のある患者さんは、注意力・記憶力・思考力・遂行力・修正力・学習力・集中持続力などが低下した状態にあります。そして、多くは不安定な精神状態にあります。このような状態の方に、「頭を使って練習しなさい」「勉強しなさい」というリハビリを行うのは無理な話です。

そこで、まずは患者さんがリラックスしてリハビリテーションに臨めるように精神状態を落ち着けます。すなわち、夜眠って昼間起きるという当たり前の生活リズムを作り、その後で「体を動かしつつ、頭も使う」工程に入ります。まず、誤ることがない活動を進め、成功体験を持って頂き、安心して頂くことが重要です。注意ができるようになると、「右側に注意しましょう」「左側に注意しましょう」「さっき見たものは何だったでしょう」などの注意・記憶訓練や、「こういうものがあったらどうしましょうか」「なかなかうまくいきませんね。では、これはどうしたらいいでしょうか」、という遂行・修正・学習訓練などを、実際の活動や動作とともにやっていきます。以上が、私たちの行っているリハビリテーションです。

退院後のリハビリテーション

世田谷記念病院回復期リハビリテーションセンター(※酒向先生が以前センター長を務めていた)では、患者さんがご自宅に帰られた後に、いわゆる家庭医としての「かかりつけ医」になることはありません。退院後は、すべて外来リハビリのみに対応し、慢性期のかかりつけ医の役割はご自宅近くの家庭医の先生にお任せします。急性期・回復期・慢性期の地域の医療連携を大切にみんなで長期的に支えていきます。外来リハビリは生活が安定してくると、週2-3回・週1回から、月1回・3か月に1回・半年に1回・年に1回と、徐々に通院間隔を延ばしていきます。しかし、困ったときはいつでもリハビリ相談頂けるように外来対応します。

このようにリハビリの時間を減らしていくポイントは、自主訓練ができているかをチェックして決めます。自主訓練ができず、生活の中で行う毎日のリハビリをさぼってしまうと、機能や能力は良くなりません。もし在宅生活で機能や能力向上に有効なリハビリが毎日定着してくれば、病院に頼らなくても、ご本人が継続して街(タウン)で回復していけるようになります。

このように、退院後のリハビリでは特に、ご本人に依存性ではなく自主性を持っていただくことが大事なのです。このため、高次脳機能障害の患者さんはご家族を含めた第三者の支援がないとリハビリ継続は困難で、退院後に徐々に機能や能力が低下します。「病院が何もかもやってくれる」と頼ってもらうのではなく、回復期リハビリテーションを経て、病院を卒業して、きちんと自立して生活していっていただけるようにご家族や地域資源とともに支援することが、私たちの方針ということになります。

医療法人社団健育会 ねりま健育会病院 院長、医療法人社団健育会 ライフサポートねりま 管理者

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医療法人社団健育会 ねりま健育会病院 院長、医療法人社団健育会 ライフサポートねりま 管理者

酒向 正春 先生日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医日本脳卒中学会 脳卒中専門医・脳卒中指導医日本リハビリテーション医学会 リハビリテーション科専門医・リハビリテーション科指導医日本認知症学会 認知症専門医・指導医

1987年愛媛大学医学部卒業後、同大学脳神経外科学教室へ入局し、脳卒中治療を専門とする脳神経外科医となる。その後病気の治療のみならず、患者の残存能力を引き出し回復させていくことの重要性を感じ、2004年脳リハビリテーション医に転向。2012年より世田谷記念病院副院長および回復期リハビリテーションセンター長を務め、豊富な経験と深い知見から高い成果をあげている。2013年NHKプロフェッショナル~仕事の流儀~第200回に「希望のリハビリ、ともに闘い抜く リハビリ医・酒向正春」として特集される。またライフワークとして「健康医療福祉都市構想」を提言、超高齢化社会を見据え、高齢者や障害者(認知症・フレイル・サルコペニア)、子育て世代を含めた全ての世代に、街なかでリハビリテーションに取り組めるタウンリハ活動による優しい街づくりに尽力している。2017年3月より医療法人社団健育会 ねりま健育会病院院長・ライフサポートねりま管理者を務める。

酒向 正春 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

頭痛の原因となる重症化しやすい病気を早期発見するために

見逃してはいけない危険な頭痛の特徴——原因となる病気とは?

「脳卒中」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が12件あります

昨日から続くめまいと頭痛

昨日の朝から、急にめまいがして、立っているとバランスがうまく取れないことがあります。左側に傾いて倒れてしまいそうになります。また、後頭部に鈍痛があります。前兆がどうかわかりませんが、一昨日の夜、耳鳴りがしていました。 すぐ病院に行った方が良いですか?行くとしたら、何科がよいでしょう?

虫歯が原因で脳梗塞や心筋梗塞

虫歯が原因で脳梗塞や心筋梗塞になることはありますか?教えてください。

脳梗塞による右半身麻痺による内臓機能低下の可能性について

12/31に脳梗塞を発症し右半身麻痺(上下肢とも)になり、右半身に浮腫が出ています。 家族が言うには、麻痺に伴って内臓機能が低下しているため浮腫が起きていて、脳卒中も2回目(10年以上前に脳卒中で左半身半麻痺)なので、この状態からは数ヶ月以内に亡くなる方が殆どだと言われました。 リハビリで2時間ほど車椅子にのったりしているので、このままいけば回復していくと思っていたのですが、浮腫が出たりすると、現状かなり命の危険が高いのでしょうか。

回転性の目眩

夜、寝ている時は回転性の目眩、椅子に座ってる姿勢の時は、右側に回転し滑り落ちるような目眩がたまに起きます。 車の運転の時にもこういった目眩が起きる可能性はありますか? 気になるので早めに受診したいです。 この場合は何科になりますか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「脳卒中」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。