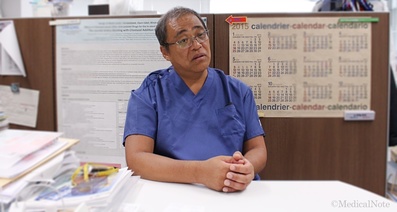

脳卒中は高齢になるほどリスクが高くなるとされています。しかしその内訳をみると、脳梗塞を発症する方が高齢者中心であるのに対して、脳出血は30代、40代の方が発症する例も珍しくありません。働きざかりの方が社会復帰するためには、日常生活のリハビリテーションだけでなく、その先にある職業復帰が大きな壁となっています。牧田総合病院の理事長であり脳神経外科部長の荒井好範先生にお話をうかがいました。

個人に合わせたリハビリテーション

ADL(日常生活動作)の程度が重要

脳卒中による脳の損傷や障害の程度は人それぞれですが、リハビリテーションの内容は一人ひとりの患者さんでまったく違うというわけではありません。ただし、障害された脳の部位が右か左かによって、失語があるかないかなどの違いがあります。

麻痺の程度にも個人差はありますが、重要なのはその方のADL(日常生活動作)がどれくらい良いのか、それとも悪いのかという点です。どの程度動けるのか、たとえば膝立ちができるなど、その度合いによって負荷をどれくらいかけていくかということを個人に合わせて判断していきます。

そのプランを作っていくのは理学療法士・作業療法士・言語療法士などのセラピストの役割となります。リハビリテーションの専門医も交えて行ってはいますが、あくまでも中心はセラピストであり、我々医師は主にリハビリ中のリスクや血圧の管理などに関わっています。

もちろん、歩いたり訓練したりすることだけがリハビリではありません。着替えやトイレの動作など、日常のちょっとしたことがすべてリハビリの一環です。そういった場面では看護師の役割も非常に大切です。また、服薬指導においては薬剤師もかかわってきます。リハビリテーションはまさに「チーム医療」の最たるものかもしれません。

高次脳機能障害

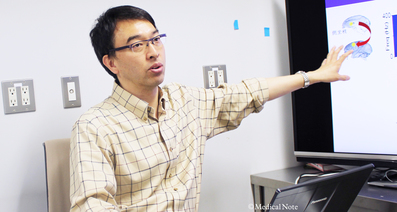

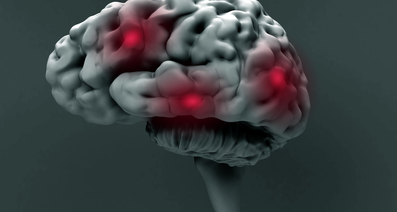

脳卒中の後遺症では、麻痺など目に見えるものだけでなく、高次脳機能障害も大きな問題です。麻痺は頑張ってある程度改善しても、高次脳機能障害が社会復帰するうえで問題になる場合は少なくありません。外見上わかりにくい部分であるだけに、早めに察知するよう注意を払っています。

高次脳機能障害は脳卒中だけではなく、交通事故や外傷で起こることもあります。現在、社会的にも大きな問題になりつつあり、「高次脳機能障害を考える会」など、家族会の活動も活発になっています。牧田総合病院でも私が「高次脳機能外来」を実施しており、企業の産業医から高次脳機能障害の状態を診断してほしいといった依頼が来ることもあります。

職業復帰をサポートする就労支援コーディネーター

家庭での日常生活もひとつの社会復帰ですが、その一歩先には職業復帰という課題があります。特に脳出血は脳梗塞に比べて若い方の発症が多いため、職業復帰は重要な問題です。血圧が高い状態で治療をせず放置した結果、30代や40代で脳出血を起こす方もいるのです。

それまで働いていた方が職場に復帰するためには、どのような働き方であればその方が復帰できるかという、会社側との細かい調整や折衝も必要になります。雇用する企業側にもそれぞれ事情があり、職場復帰に消極的な場合も当然考えられます。そこで牧田総合病院ではトータルケアの一環として、就労支援コーディネーターによるサポートを行っています。

リハビリテーション部門の職員が就労支援コーディネーターとして行政の各部署との橋渡しをするほか、患者さんご本人が何をどうすれば復帰できるかといった部分に関わってサポートしています。これは牧田総合病院が民間病院として独自で行っているサービスですので、行政からの補助などは受けていません。ですから、患者さんと時間をかけて就労支援のためにお話し合いをしても、診療報酬の加算などはしていません。無償のサポートとして行っています。

また、元の職場への復帰だけでなく、新規に身障者枠で就職するためのサポートとして、東京都の就労支援窓口に行き、就職するためのレクチャーなども行っています。たとえば片麻痺(かたまひ:体の片側だけで麻痺が発生する症状)だけならばパソコン入力はできるなど、障害の種類や程度によってできる仕事が異なります。その内容に応じて東京都に仕事を斡旋してもらうという役割もあります。

脳卒中は決して急性期だけでは終わらない病気です。脳がどの程度損傷を受けるかによって、本当にその方の人生が変わってしまうのです。そういったところまでしっかりとサポートしていくことがトータルケア・システムの役割なのです。

社会医療法人財団仁医会 牧田総合病院 理事長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

脳血管障害の手術を選択する際のポイントについて

急性期脳梗塞の血行再建治療とは? 後遺症を軽減するために

「脳卒中」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が12件あります

昨日から続くめまいと頭痛

昨日の朝から、急にめまいがして、立っているとバランスがうまく取れないことがあります。左側に傾いて倒れてしまいそうになります。また、後頭部に鈍痛があります。前兆がどうかわかりませんが、一昨日の夜、耳鳴りがしていました。 すぐ病院に行った方が良いですか?行くとしたら、何科がよいでしょう?

虫歯が原因で脳梗塞や心筋梗塞

虫歯が原因で脳梗塞や心筋梗塞になることはありますか?教えてください。

脳梗塞による右半身麻痺による内臓機能低下の可能性について

12/31に脳梗塞を発症し右半身麻痺(上下肢とも)になり、右半身に浮腫が出ています。 家族が言うには、麻痺に伴って内臓機能が低下しているため浮腫が起きていて、脳卒中も2回目(10年以上前に脳卒中で左半身半麻痺)なので、この状態からは数ヶ月以内に亡くなる方が殆どだと言われました。 リハビリで2時間ほど車椅子にのったりしているので、このままいけば回復していくと思っていたのですが、浮腫が出たりすると、現状かなり命の危険が高いのでしょうか。

回転性の目眩

夜、寝ている時は回転性の目眩、椅子に座ってる姿勢の時は、右側に回転し滑り落ちるような目眩がたまに起きます。 車の運転の時にもこういった目眩が起きる可能性はありますか? 気になるので早めに受診したいです。 この場合は何科になりますか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「脳卒中」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。