脳卒中のリハビリテーションでは、従来からの人の手による治療に加え、電子機器を使用した新しい方法が次々に開発されています。その有効性は世界的にも認識され、積極的に導入する病院も増えています。実際の脳卒中リハビリテーションで行われている治療法や道具について、大泉学園複合施設 ねりま健育会病院 リハビリテーション部 作業療法士の二瓶太志先生にお話をうかがいます。

脳卒中のリハビリテーションで行うこと

脳卒中のリハビリにおける作業療法では、

- 心

- ADL(日常生活動作)やIADL(手段的日常生活動作)

- 上肢機能

- 高次脳機能

- 認知症

- 福祉用具

の6つの要素が重要と考えています。

通常、回復期における脳卒中のリハビリテーションは1日最大3時間までと決められています。患者さんの状態によって違いはあるものの、言語療法や理学療法も同時に行われるため、そのうち作業療法に使える時間は1時間程度の場合が多いです。その1時間でいかに患者さんに気持ちを「その気」にできるか、そしてその1時間でいかに効果的な訓練を行い回復が図れるかがもっとも難しい部分です。そこで、リハビリをする空間や道具、リハビリ室までの導線にも、患者さんが積極的になれるようなさまざまな工夫をしています。優れた新しいリハビリ方法はどんどん開発されていますが、すべての方にむやみに新しい方法を使用したからといって高い効果が得られるとは限りません。脳卒中のリハビリで大切な目標は、「患者さんが、ご自分で、ご自分の病気や障害としっかり向き合い、より良い生活・人生となるために行動できるようになることだと考えています。ですから、今は何を回復する時期なのか、今は何を使って訓練する時期なのかを慎重に見極め、患者さんそれぞれに適したタイミングで適した方法で実践していくことが重要です。

また、これらと同様に大事なことは、3時間以外の生活時間をいかに活動的に生活していただくかです。患者さんがリハビリ以外の時間をほぼ寝たきりの状態で過ごしていては、効率的にリハビリは進みません。リハビリ以外の病棟生活においても、リハビリで獲得した患者さんの能力を生かして能動的かつ自立度の高い生活を行っていただくことが非常に重要です。これが在宅復帰に向けて必要な日常生活能力を高めるポイントです。そのために、看護師と連携をしたり、患者さんやご家族への指導を行うことも多いです。

足や歩行のリハビリテーション

作業療法の視点から下肢、足部のリハビリテーションを考えると、「座る・立つ・歩く・移動する」のは手段であり、その先には、患者さんそれぞれに目標としている活動があります。また、足部と上肢機能の改善は密接な関連性があります。アライメント(筋肉や骨、関節などの位置)を整え、望ましい筋活動での立位を促しながら、患者さんの目的に合わせた場面を設定して立位訓練を行います。人間の生活動作を考えると立位での上肢活動も重要であり、作業を用いながら行うことも多いです。

また、移動を考えたとき、ひとは視覚的動物のため、中心視と周辺視、視覚認知に歪みがあると空間の中やさまざまな環境下での移動、体の使い方が拙劣になることがあります。こういった障害をもたれた患者さんには再適応を促す訓練が必要となります。

手・腕のリハビリテーション

手のリハビリには、「感覚」が非常に重要です。触る、握る、つまむ、振る、などの感覚を再び脳に学習させる必要があります。そのため、さまざまな道具を使って、どこの施設でも行われるごく一般的なリハビリですが、この細かな感覚を患者さんが「味わう」ことがリハビリ効果の向上につながります。そして、麻痺の程度に応じて生活の中で積極的に使用していただくことも非常に大事です。麻痺の改善や運動学習には麻痺手を使う頻度が重要なので、リハビリ時に加えて、自主トレや生活の際にしっかりと麻痺した手を動かしていただけるように、さまざまな課題を設定したり、具体的に指導をします。

また、上肢の治療においては、最近ではロボティクスや電気機器を使用したリハビリテーションも盛んです。電気機器を使用したリハビリの有効性は、2015年の脳卒中ガイドラインでも非常に高い評価を得ています。このため、トリオ300、IVES+、MUROソリューションなどの電気機器を使用するケースは増えています。

ここ竹川病院でも、HALという体に着けて歩行能力を高めるロボットスーツの導入を見越して勉強会を行いましたし、IVES+やMUROソリューションといった電気機器を導入して上肢をはじめとした麻痺の機能改善を図っています。上肢の治療にあたっては、セラピストの徒手技術とこういった治療機器を組み合わせることによって、より高い治療効果が期待できると考え実践しています。

治療法

川平法(促通反復療法)

ニューロ・リハビリテーション(神経リハビリテーション)に基づく治療法。患者さんの麻痺した手足を作業療法士が操作し、必要な脳の神経回路に刺激を与え目標とする動きを誘発する。行おうとしている動作を患者さんが頭でイメージしながら、外側から身体にその動作のイメージを与えることによって神経回路を強化する方法。鹿児島大学病院霧島リハビリテーションセンターの川平和美教授が確立したことから「川平法」と呼ばれる。

(例)患者さんにこぶしをつくるような握る動作をさせたい場合

作業療法士が、患者さんの手を包むようにして上から握る動作を繰り返す。何度も同じ動作を繰り返した後、患者さんに「握って」と指示すると握ることができる。動作は、1日100回程度繰り返す。

CI療法

麻痺した手だけでさまざまな作業を行うことにより、麻痺した手の回復を促通しようとする治療法。脳卒中治療ガイドラインでも麻痺側上肢の機能改善が期待できる治療法として強く推奨されている。患肢を使うことで学習性不使用から脱却して機能が向上し、さらにモチベーションの向上が期待できる。

SJF療法(Synovial Joints Facilitation/関節ファシリテーション)

関節の中で起こる関節面の動きを利用して痛みを治療する方法。

(例)肩の屈曲に制限がある場合、肩関節に関連する肋骨や胸椎等の関節機能障害を治療することによって、疼痛の改善や可動域の向上を図ることができる。関節に対して早い運動刺激を与えることにより、筋力の向上も図ることもできる。

PNF療法(Proprioceptive Neuromuscular Facilitation/固有受容性感覚器神経筋促通)

皮膚、筋、関節など体中にある感覚受容器から、熟練したセラピストの徒手による適切な刺激と操作を脳に与えることで、体の動きを指令する脳神経と神経筋の弱まった結びつきを再び活性化させ、人間が本来持っている運動機能を引き出していく治療法。

ボバースアプローチ

脳や脊髄といった中枢神経系の可塑性を活用し、中枢神経疾患に起因した障害をもたれた方々の機能改善を目指す治療概念。患者さんができる限り自然で正常に近い効率のいい方法で動いたり、さまざまなことができるようになることを促す。現在も世界中で中枢神経疾患の患者さんのリハビリテーション治療に応用、実践されている。

認知リハビリテーション

高次脳機能障害を対象としたリハビリテーション。

(例)記憶障害

軽度

メモやスケジュール表、ポケットベルなど記憶を補う道具を使って活用訓練をする。

中等度~重度

おもに日常生活に関係のある情報の記憶を目指し、人名の学習や新しい語彙をどうやって覚えるかなどの訓練(領域特異的な知識の学習)をする。また、同じ技能を繰り返し練習することによってその工程の規則性を学習し、所要時間の短縮やミス回数の軽減を目指す訓練(手続き学習)なども行う。

認知行動療法

認知に働きかけて気持ちを楽にする精神療法(心理療法)の一種。私たちは、ストレスを感じると悲観的に考えがちになって、問題を解決できないこころの状態に追い込んでいくのですが、認知療法では、そうした考え方のバランスを取ってストレスに上手に対応できるこころの状態をつくっていきます。慢性的な疼痛の改善や生活上の問題に対して、適切に向き合って解決をしていけるような心理状況を作るのに有効です。

人間作業モデル

「人は自分自身で作業を選択し生活をする」という基本方針のもと、人が生活の中で行う作業がどのように動機づけられていて、どのように継続されているのかを理解するための理論で、患者さんが人生で大切にされている作業に焦点を当てたアプローチ。

できない作業を再びできるようにするために、なぜできていないか、どうやったらできるようになるかという部分に作業療法士が介入し、原因説明や必要な環境づくりの指導、実際の行動の指導を行っていく。障害は、機能面だけでなく心理的・社会的な面にも大きな影響を及ぼすため、考え方や環境にも介入して同時に改善していくことが重要です。

生活行為向上マネジメント

シートを用い、対象者の生活行為の向上のためにマネジメントを行う。対象者の 24 時間 365 日をイメージしつつ、本人のしたい生活行為に行動計画の焦点があたるよう設計されている。患者さんの生活にとって、重要で必要な生活行為を見つけようとする考え指標。

AMPS(Assessment of Motor and Process Skills)

世界標準で使用している作業療法士の評価法。患者さんが作業を行っている場面を観察し、評価用紙に記入した情報を個々の癖を登録したPCシステムに入力すると、患者さんの状態が瞬時に計測できる。得られる情報は、運動技能や効率性の程度、問題点、在宅での適応予測など。これを使用して、より患者さんの回復の効果を図る。

予後予測の重要性

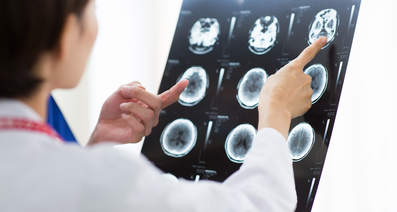

人と人とのつながりで患者さんのリハビリをサポートする役割のほかに、患者さんの予後予測を行うことも作業療法士の重要な仕事です。回復の度合いやスピードは、患者さんそれぞれによって違います。障害の程度による違いはもちろんですが、ご本人の個性が大きく影響するからです。ですから、脳画像診断や年齢などから機能的な予後を予測するとともに、患者さんそれぞれの個性や社会背景に合わせて、家で積極的に行っていただくのがいいのか、病院にこまめに通っていただくほうがいいのか、器具のサポートはどこまでが適しているのか、家の設備のサポートはどこまでが適しているのか、今の段階から「どんなサポートならどのくらいまで回復しそうか」を正しく見極める力が求められます。

二瓶 太志 さんの所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

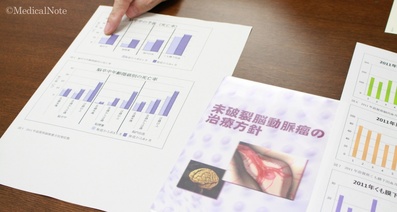

脳血管障害の手術を選択する際のポイントについて

急性期脳梗塞の血行再建治療とは? 後遺症を軽減するために

「脳卒中」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が12件あります

昨日から続くめまいと頭痛

昨日の朝から、急にめまいがして、立っているとバランスがうまく取れないことがあります。左側に傾いて倒れてしまいそうになります。また、後頭部に鈍痛があります。前兆がどうかわかりませんが、一昨日の夜、耳鳴りがしていました。 すぐ病院に行った方が良いですか?行くとしたら、何科がよいでしょう?

虫歯が原因で脳梗塞や心筋梗塞

虫歯が原因で脳梗塞や心筋梗塞になることはありますか?教えてください。

脳梗塞による右半身麻痺による内臓機能低下の可能性について

12/31に脳梗塞を発症し右半身麻痺(上下肢とも)になり、右半身に浮腫が出ています。 家族が言うには、麻痺に伴って内臓機能が低下しているため浮腫が起きていて、脳卒中も2回目(10年以上前に脳卒中で左半身半麻痺)なので、この状態からは数ヶ月以内に亡くなる方が殆どだと言われました。 リハビリで2時間ほど車椅子にのったりしているので、このままいけば回復していくと思っていたのですが、浮腫が出たりすると、現状かなり命の危険が高いのでしょうか。

回転性の目眩

夜、寝ている時は回転性の目眩、椅子に座ってる姿勢の時は、右側に回転し滑り落ちるような目眩がたまに起きます。 車の運転の時にもこういった目眩が起きる可能性はありますか? 気になるので早めに受診したいです。 この場合は何科になりますか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「脳卒中」を登録すると、新着の情報をお知らせします