寝たきりの原因となることもある脳卒中。脳卒中による重い後遺症を防ぐためには、病気の早期発見と早期治療が大切です。横浜市立脳卒中・神経脊椎センターは、脳卒中の早期発見と早期治療のために、さまざまな取り組みを行っています。

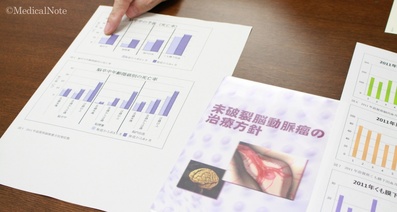

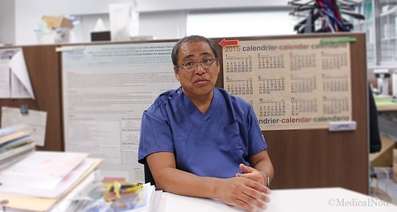

今回は、横浜市立脳卒中・神経脊椎センターの城倉 健先生に、脳卒中の早期発見と早期治療の重要性と共に、同センターの取り組みについてお伺いしました。

脳卒中の早期発見はなぜ大切なの?

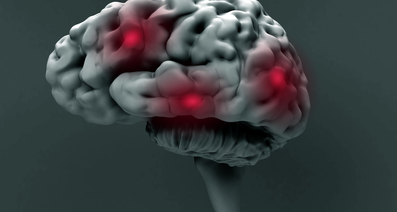

脳卒中は脳の血管に障害が起きる病気で、多くは突然発症します。脳卒中には、脳の血管が詰まる「脳梗塞」、脳の血管が破けて出血する「脳出血」、脳動脈瘤という血管に生じたこぶが破裂する「くも膜下出血」があります。脳卒中のなかで、近年、高齢化に伴い特に増加しているのが脳梗塞です。

早期発見による早期治療が後遺症の軽減や抑制につながる

脳卒中により重い後遺症が残ってしまうと、寝たきりになってしまうかもしれません。実際、寝たきりの原因のトップは脳卒中であることもわかっています。このような重い後遺症を防ぐためには、1分1秒でも早く治療を行うことが大切です。

たとえば、脳卒中の中でもっとも患者さんの数が多い脳梗塞の場合には、血管が詰まると脳の神経細胞が時間とともにどんどん死んでいきます。したがって、可能な限り早く治療をスタートすることが、死滅する神経細胞を最小限にとどめ、後遺症を軽減することにつながります。

脳卒中の治療は時間との勝負! 脳梗塞の治療を例に

脳卒中の治療は、時間との勝負です。ここでは、脳梗塞を例に、治療法も含めたお話しをします。

詰まった血管を再開通させるt-PA静注療法と血栓回収療法は、どちらも発症早期にしか行うことができません。t-PA静注療法とは、血管に詰まった血栓(血の塊)を溶かす効果のある薬を点滴で投与する治療法です。t-PA静注療法は、発症から4.5時間以内の治療開始が推奨されています。一方、血栓回収療法は、カテーテルと呼ばれる管を血管内に挿入し、詰まった血栓を取り除く治療法です。血栓回収療法は、発症から8時間以内に行うことが推奨されています。こうした治療は、通常の治療よりも多く脳を救えることがわかっています。しかしながら、発症から時間がたってからこれらの治療を行うと、出血して逆に悪化させてしまいます。

つまり、早期治療開始は、それだけで時間とともに死滅する神経細胞を減らせますが、さらに治療の選択肢が増えることも、後遺症を減らすことにつながっているのです。

脳卒中の早期発見のために注意すべき症状とは?

脳卒中の発見につながる「FAST」で表される3つの症状

近年では、病気の早期発見を促すために、脳卒中の特徴的な3つの症状を表す「FAST」と呼ばれる標語が広く使用されています。当センターでも、脳卒中の早期発見を促すパンフレットなどに「FAST」を掲載し、覚えていただくよう努めています。

Face:顔のゆがみ

FASTのFは「Face」であり、脳卒中の特徴的な症状のひとつである顔の麻痺を表しています。顔の麻痺に気づくためには、「イー」と言ったときに、顔が曲がるなどの左右の歪みがないかを確認します。

Arm:腕の麻痺

FASTのAは「Arm」であり、脳卒中の症状である手足の麻痺を表しています。たとえば、腕の麻痺に気づくためには、両腕を上げて、どちらか片方の腕に力が入らずに下にさがったり落ちたりしないかどうかを確認します。

Speech:言葉の障害

FASTのSは「Speech」であり、脳卒中の症状である言語の障害を表しています。話すときに言葉がでないようなことがないか、呂律が回らないようなことがないかどうかを確認します。

Time:時間

上記の3つの症状のうち、どれかひとつでも当てはまるものがある場合には、脳卒中の可能性があります。そのため、どれかひとつでも当てはまった場合には、様子を見たりせずに、一刻も早く救急車を呼んでください。

お話ししたように、脳卒中の治療は時間との勝負です。重い後遺症を残さないためにも、可能な限り早い対応を心がけてほしいと思います。

家族や友人を守るために

上記「FAST」で表されている3つの症状は、自分を脳卒中の後遺症から守る意味でも重要ですが、家族や友人などの周囲の人を守るためにも重要です。脳卒中になると自分では動けなくなることも多いため、周囲の人が症状に気付いて、救急車を呼ぶ必要もあるからです。もし家族や友人などの様子がおかしければ、ただちにFASTを思い出してください。

症状がなくても脳卒中の検査を受けるべきケース

脳卒中の後遺症を減らすためには、できるだけ早く発見し、治療を開始することが重要ですが、もし脳卒中になる前に気づけば、もっとよいことはいうまでもありません。脳卒中になるリスクを調べる検査を受ければ、脳卒中になることを予防できるかもしれません。たとえば、以下に該当するような方は、脳卒中になる可能性を考えて、検査を受けることをおすすめします。

高血圧・糖尿病・脂質異常症をもつ方は検査を受けて

脳卒中を発症するリスク因子をもつ方には、脳ドックでMRIなどの検査を受けることを検討してほしいと思います。たとえば、高血圧や糖尿病、脂質異常症*をもつ方は脳卒中を発症しやすいことがわかっているため、一度検査を受けることをおすすめします。

また、喫煙も脳卒中を発症するリスクです。もちろん禁煙することが大前提ですが、脳ドックの受診も検討していただきたいと思います。

*脂質異常症:血液中のコレステロールや中性脂肪などの脂肪分が多すぎる、あるいは少なすぎる状態

家族にくも膜下出血を発症した方がいる場合には受診を

家族の中に脳動脈瘤をもっている方や、くも膜下出血を起こした方がいらっしゃる場合には、脳ドック受診をおすすめします。くも膜下出血の原因となる脳動脈瘤を生じやすい体質は、遺伝する場合があるからです。

検査によって脳動脈瘤を早期に発見し、破裂の危険性が高いことがわかれば、破裂してくも膜下出血になる前に治療できます。

横浜市立脳卒中・神経脊椎センターの脳卒中への取り組み

脳卒中の総合的な治療ができる体制が築かれている

当センターは、脳卒中の治療を専門とする施設です。手術や血管再開通療法などの脳卒中発症直後の急性期治療から、その後に続く機能回復のためのリハビリテーション(リハビリ)まで、総合的に治療を行っています。総合的な治療を可能とするために、医師のみならず、看護師やリハビリを担当するスタッフ、薬剤師や栄養士など、多職種が協力して一人ひとりの患者さんの治療にあたっています。

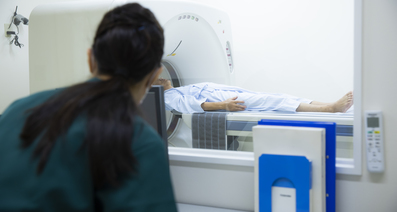

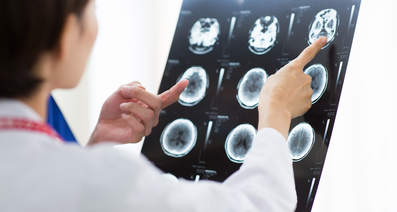

脳の状態を評価する画像検査や生理学的検査を駆使し、夜間休日を含め、脳卒中をいつでも迅速に治療できる体制を整えています。内科系および外科系の脳卒中を専門とする医師や血管内治療を専門とする医師がそろっており、常に協力しながらもっとも適切な治療ができる診療体制になっています。脳卒中の後遺症をさらに軽減できるように、現状の医学レベルに甘んじることなく、新しい治療法の開発や工夫にも取り組んでいます。

リハビリや再発予防にも積極的に取り組んでいる

脳卒中では、死滅する神経細胞を最小限にとどめる急性期治療ばかりでなく、失われた機能を回復するリハビリテーションも大切な治療です。当センターでは、一人ひとりの患者さんに対し、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの複数のリハビリのスタッフが、状態に則した適切なリハビリを早期から積極的に行っています。

また、脳卒中の再発の予防にも注力しています。たとえば、同じ脳梗塞であっても、原因は患者さんごとに微妙に異なります。したがって、再発予防のためには、患者さんそれぞれの脳梗塞の原因を正確に把握し、適切な予防薬を選択しなければいけません。当センターでは、専門的な検査機器により、もっとも適した薬を選択できるようにしています。

脳卒中の早期発見の啓蒙活動を行っている

繰り返しになりますが、脳卒中は、発症早期の治療が大切です。そのため、当センターでは、脳卒中の早期発見の大切さを伝える講演会を開催するなど、市民の皆さんへの啓蒙活動も積極的に行っています。

また、地域の救急隊に対しては、勉強会の開催や、搬送患者さんの個人情報を隠した形での情報のフィードバックも行っています。救急隊が脳卒中を疑い、当センターに搬送した患者さんが本当に脳卒中であったのか、また重症度がどれくらいだったのかをフィードバックすることで、地域の脳卒中救急搬送体制全体のレベルが上がっていきます。

多くの脳卒中患者さんは救急車で搬送されます。救急隊がその場で患者さんの脳卒中の状態をある程度判断できるようになっていれば、どこに搬送するのがもっともよいか判断でき、さらに患者さんの情報を予め搬送先の病院に伝えることで、搬送後の治療がより早く行えるようにもなります。当センターでは、そうした搬送後のスムーズな治療開始のためにも、救急隊への啓蒙活動に力を入れています。

城倉健先生からのメッセージ

脳卒中を疑う症状だと思ったらすぐに救急車で専門病院に

脳卒中の早期発見と早期治療のためには、お話しした「FAST」をぜひ覚えておいてほしいと思います。自分自身のみならず、家族や友人知人に、急に顔がゆがんだり、腕に力が入らなかったり、スムーズに話すことができなくなったり、という症状がどれかひとつでもみられたら、すぐに救急車を呼ぶようにしてください。早期発見と早期治療が、脳卒中後遺症から自分や家族を守ることにつながります。

また、脳卒中では、発症直後の急性期治療のみならず、予防や機能回復のリハビリも大切です。当センターでは、こうした脳卒中治療全体を、一貫して行っています。

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 病院長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

脳血管障害の手術を選択する際のポイントについて

急性期脳梗塞の血行再建治療とは? 後遺症を軽減するために

「脳卒中」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が12件あります

昨日から続くめまいと頭痛

昨日の朝から、急にめまいがして、立っているとバランスがうまく取れないことがあります。左側に傾いて倒れてしまいそうになります。また、後頭部に鈍痛があります。前兆がどうかわかりませんが、一昨日の夜、耳鳴りがしていました。 すぐ病院に行った方が良いですか?行くとしたら、何科がよいでしょう?

虫歯が原因で脳梗塞や心筋梗塞

虫歯が原因で脳梗塞や心筋梗塞になることはありますか?教えてください。

脳梗塞による右半身麻痺による内臓機能低下の可能性について

12/31に脳梗塞を発症し右半身麻痺(上下肢とも)になり、右半身に浮腫が出ています。 家族が言うには、麻痺に伴って内臓機能が低下しているため浮腫が起きていて、脳卒中も2回目(10年以上前に脳卒中で左半身半麻痺)なので、この状態からは数ヶ月以内に亡くなる方が殆どだと言われました。 リハビリで2時間ほど車椅子にのったりしているので、このままいけば回復していくと思っていたのですが、浮腫が出たりすると、現状かなり命の危険が高いのでしょうか。

回転性の目眩

夜、寝ている時は回転性の目眩、椅子に座ってる姿勢の時は、右側に回転し滑り落ちるような目眩がたまに起きます。 車の運転の時にもこういった目眩が起きる可能性はありますか? 気になるので早めに受診したいです。 この場合は何科になりますか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「脳卒中」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。