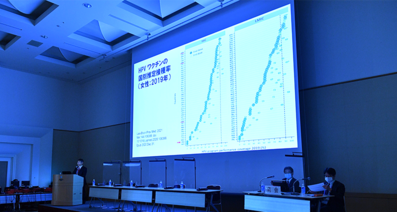

去る2018年2月3日(土)に日本産科婦人科学会主催の公開講座「市民とともに日本における子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの今後を考える」が日本科学未来館にて開催されました。

日本産科婦人科学会は、HPVワクチン接種再開を求め、4度にもわたり声明を出しています。本記事では、当日行われた公開講座の内容をダイジェストでレポートします。

開会挨拶―藤井知行先生(東京大学・日本産科婦人科学会理事長)

HPVワクチンの有効性と安全性について理解を

HPVワクチンは、子宮頸がん予防の切り札として登場し、日本でも多くの方が接種しました。

しかし、HPVワクチン接種後に多様な症状を呈する方がいたとの報告が相次いだことで、2013年6月に厚生労働省はワクチン接種の推奨をストップしました。

その後、国内外でHPVワクチンの有効性と安全性について多くのデータが集積され、HPVワクチン接種後に多様な症状を呈した方に対する医学的な対応や体制も整えられてきました。

HPVワクチンが子宮頸がん予防に有効であることは2018年2月現在において変わりありません。そこで、HPVワクチンの副反応に対する体制整備が整ったことから、日本産科婦人科学会はHPVワクチン勧奨を一刻も早く再開すべきだと考え、4回にわたり声明を発信してきました。しかし、なぜ私たちが勧奨再開を求めているのか、必ずしも理解を得られていない面があります。HPVワクチンの有効性と安全性を広く伝えていく必要があると考えています。

来賓挨拶―三原じゅん子議員(参議院議員)

HPVワクチンを経済的な理由で受けられないことはあってはならない

私自身が、子宮頸がんのサバイバーです。その体験が政治家になるきっかけになりました。当時、HPVワクチンはまだ定期接種ではありませんでした。しかし、子宮頸がんを予防する画期的なワクチンを経済的な理由で受けられないことはあってはならないと考え、定期接種にするべきだと考えていました。ご存じの通りHPVワクチンは定期接種になったものの、接種勧奨が中止になっています。

それからHPVワクチンについて科学的に検証がされ、さまざまな研究結果が報告されました。これからどうするべきかを国民全体で冷静に考えていかねばならないと思っています。

ミニコンサート―横山亜美さん(ヴァイオリニスト)

1人でも多くの方に子宮頸がんを防いでほしい

私は、母を子宮頸がんで亡くしました。とても元気な母だったため、がんはこんなにも人を変えてしまうのかと驚きました。

私の思いは、私のようにがんによって悲しい経験をする人が1人でも減ること。予防接種で防げるがんがあるならば、1人でも多くの方に予防接種を受けてもらい、がんを防いでほしいと願っています。

「子宮頸がん予防とHPVワクチンについて」宮城悦子先生(横浜市立大学)

子宮頸がん予防とHPVワクチンの総説

日本では、年間1万人以上が子宮頸がんにかかっています。20〜49歳に限ると、産婦人科領域のがんのなかで子宮頸がんの死亡者数がもっとも多く、若年女性の子宮頸がんが増えています。日本は先進国であるにもかかわらず、OECD加盟国のなかでは子宮頸がん検診の受診率が下から5番目と低い現状です。

たとえ1度でも性交渉を経験すると、全ての女性に子宮頸がんのリスクが生じます。しかし、HPVワクチンで、子宮頸がんの原因となるHPVのなかでもリスクの高い16型、18型の感染を防ぐことができます。

子宮頸がんを減らすには、高い受診率と高いHPVワクチン接種率の両立が不可欠です。思春期から男女に継続的な教育啓発を行う必要があります。

「がん患者、啓発団体の立場から」難波美智代さん(一般社団法人シンクパール)

子宮頸がんの発見、自覚症状はなかった

2009年、36歳になる直前にたまたま受けた検診で子宮頸がんであることがわかりました。早期発見でしたが、子宮全摘を余儀なくされました。自覚症状はなく、出産以外で入院をしたこともありませんでした。

私は、手術の直前にシンクパールという団体を立ち上げ、検診について啓発してきました。

正しい情報提供と選択の支援を

私は、若い世代から子宮頸がんのリスクがあることを患者になって初めて知りました。そのことを知らなかった患者が悪かったのでしょうか。若い世代には、子宮頸がんについて知る権利、HPVワクチンを接種する自由があります。

国には、「科学的な情報に基づいた判断のうえ、早急に見解を示し国の立場を明らかにすること」、また「利益、不利益を含め国民に正しく情報を提供し、予防の選択を支援すること」を望みます。

学会が率先して、等しく、正しい情報提供と選択の支援を行っていただきたいと思っています。

「先進国のHPVワクチンプラグラムとその効果」シャロン・ハンリー先生(北海道大学)

イギリスにおけるHPVワクチンのプログラム

イギリス(スコットランドを含む)では、2008年に学校単位でのHPVワクチンプログラムが始まりました。1990年9月以降生まれのすべての女性が対象で、対象年齢は12〜13歳です。最初の3年間だけは、18歳までのキャッチアップ接種が行われました。

2価ワクチンの3回接種で開始しましたが、費用対効果の理由で2012年に4価ワクチンに変更されました。2014年からは、WHOの推奨により14歳以下の女性の場合、3回から2回に接種回数が変更されました。

男性は接種対象外ですが、2017年夏から同性愛者の男性は、HPVワクチン無料接種の対象となっています。(HPVによる肛門がんや咽頭がんなどを予防するため)

イギリス政府によるリスクコミュニケーションと啓発

イギリスではHPVワクチン接種実施の2年前から、HPVワクチンの接種率を高めるため、さまざまな分野の専門家が集まった委員会が作られ、啓発プログラムが行われました。

以下のキャンペーンはすべて、政府の資金で行われた啓発プログラムの一部です。

- HPVワクチンの情報を提供するリーフレット作成

- HPVワクチンについて、メールや電話で無料相談できる仕組み作り

- テレビ、ラジオ、映画館、女性誌、バス停などHPVワクチンの幅広い広告掲載

など

この啓発プログラムが奏功し、イギリスではHPVワクチン接種率が高くなりました。特にスコットランドでは、90%以上の接種率を達成し維持し続けています。

「HPVワクチン接種後の多様な症状を呈する患者さんを診察して」柴田政彦先生(大阪大学疼痛医学)

HPVワクチン接種後に多様な症状を呈した60名を診療

私は大阪大学医学部附属病院で、HPVワクチン接種後に多様な症状を呈した患者さん60名を診療しました。実際に、HPVワクチン接種後に多様な症状を呈した方々の症状を聞くと、頭痛、肩が痛い、眩しい、下肢が痛い、お腹が痛い、疲れやすい、学校に行けないなどでした。それらの症状は、率直にいってワクチン接種関係なしに慢性の痛みがある患者さんの症状とあまり変わらないとの印象を持ちました。

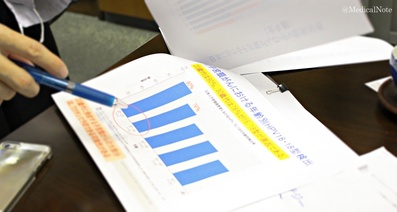

診療実態調査の結果

①全国疫学調査(2016年発表)

HPVワクチンを接種していない方にも、多様な症状を呈して病院にくる方が一定数いるという実態を数字として示されました。

②診療実態調査

診療実態調査では、全国疫学調査で「多様な症状を呈する患者さんを診療している」と回答した医師に、ワクチン接種後に多様な症状を呈する患者さんに対してどのような診療を行なっているのかアンケート調査しました。アンケート回収率は81%と高く、いかに多くの医師が関心を寄せているのかが現れています。

診察時間は、初診の場合30分〜60分、再診の場合15分〜30分の時間を割いていることがわかりました。検査をするかどうか、処方する薬、治療に対する考え方については医師によりさまざまでした。

結果として、多様な症状を呈する方を診療するにあたり、医師がどのような診療をするのか統一されていないという実態が明らかになりました。

「子宮頸がんワクチンの安全性評価に関する疫学研究」喜多村祐里先生(大阪大学環境医学)

子宮頸がん予防ワクチンの安全性評価に関する疫学研究(祖父江班)

祖父江班の研究では、HPVワクチンで副反応を呈した2,584人(重複あり、接種者の0.08%)について追跡調査を行い「未回復」と回答したのは186人(0.005%)でした。ほとんどの症例において、HPVワクチン接種後の多様な症状が回復してきていることがわかっています。

多くの研究がなされてきましたが、HPVワクチンとその有害事象は、明らかな因果関係はないと結論づけられています。また、ワクチンの安全性について、エビデンスが確認されています。

子宮頸がん予防戦略

HPVワクチンにより、子宮頸がんだけではなくHPV感染による他の病気も予防することができます。また、自分だけではなく持病や体質の理由でワクチンを打てない方も、子宮頸がんをはじめとするHPV感染による病気から守ることができます。集団免疫を得るためには、HPVワクチン接種率を上げることが大切です。

イベントを通して

上記講演の他に、山口真奈子先生(新潟大学)、八木麻未先生(大阪大学)、伊藤潔先生(東北大学)、寺田幸弘先生(秋田大学)、上田豊先生(大阪大学)によるHPVワクチンの有効性に関する報告、小島正美(毎日新聞社)によるHPVワクチンの報道について講演が行われました。

今回の公開講座では、さまざまな立場からHPVワクチンの有効性と安全性についての講演がありました。HPVワクチンについて、一人ひとりが一面的な情報のみに頼ることなく、医学的・科学的根拠を元に考えていく必要があるのではないでしょうか。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が28件あります

腺癌の専門の病院

今日 結果を聞いて抗がん剤治療をします。と言われたが、ほかにどんな治療があるか知りたい

開腹し子宮全摘出予定

開腹し子宮全摘出予定です術後どのくらいで仕事復帰できるのか?また、車の運転はどのくらいでできるのか?

子宮頸がん

はじめまして。7月中旬くらいに子宮頸がん検診を受け、細胞診の結果が、軽度異形成となりました。そのあと、精密検査を受け今検査結果待ちです。細胞診で軽度異形成でしたが、精密検査で中度や高度異形成やガンがみつかることはありますか? 不安な日々を送っています。一応、病院の先生にはそんなに深刻なことではないからって言われましたが、凄く不安です。

子宮頚がんでも出産可能でしょうか。

大変お世話になっております。 子宮頚がんのクラス3aです。 まだ月一回の検診に行っておりません。 もし、今妊娠していたら出産は可能なのでしょうか。 万が一を考えて不安になっております。 次回の検診日が先なので、 至急回答をお願い申し上げます。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「子宮頸がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします

![メディカルノート編集部 [医師監修]](http://carbon-assets.medicalnote.jp/uploads/doctor/image/0/740/s200x200_5c2d6660-6479-496b-a4d5-a475eca85c88.png)