新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、ECMO(人工肺とポンプを用いた体外循環回路による治療)に注目が集まっています。ECMOとはどのような治療なのか、新型コロナウイルス感染症の治療にどのように役立てられているのか、ECMOを用いた場合の治療成績などについて、日本集中治療医学会 理事長/藤田医科大学 麻酔・侵襲制御医学講座 主任教授の西田 修先生にお話を伺いました。

※本記事は2020年4月20日時点の医師個人の知見に基づくものです。

ECMOとは? ――人工呼吸器との違い

そもそもECMOとは何なのでしょうか?

ECMOとは本来、“extracorporeal membrane oxygenation(体外式膜型人工肺)”という医療機器の名称を略したものですが、今ではこの機器を用いた治療そのものを指す意味でも広く用いられています。

通常の治療だけでは命を救うことが難しいような重症の肺や心臓の機能不全の方のうち、ECMOを用いることで元の状態に回復可能と考えられる状態の方に適応される治療です。

主に、今回の新型コロナウイルス感染症関連でECMOを知った一般の方の中には、“ECMOという治療が病気そのものを治す”と誤解されている方がいらっしゃるかもしれませんが、それは誤りです。肺や心臓は人間が生命を維持するうえで必要不可欠な機能を担っていますが、今回の新型コロナウイルス感染症の重症例のように、病気によってこれらの機能が致命的に障害されてしまうことがあります。ECMOは傷ついた肺や心臓が治癒するまでの間その機能を代わりに担い、また、傷つきながらも機能を停止することを許されない肺や心臓の負担を下げることを目的とした治療です。

人工呼吸器とは何が違いますか?

先に述べたように、肺は病気などによってその機能が障害されても、休ませることが難しい臓器です。

人工呼吸器は、“人工的に呼吸をさせるのだから肺を休ませることになる”と誤解されていることがよくありますが、実際にはそうではありません。普段、私たちがしている呼吸は陰圧呼吸(横隔膜が下がることで、自動的に空気が肺に送り込まれる)ですが、機械で強制的に呼吸をさせようとすると、圧をかけて無理やり空気を送り込むしかありません。また、人工呼吸器では最高で100%という高い濃度の酸素を投与することができますが、高濃度の酸素は長期間使用すると肺を傷つけることが分かっています。つまり、肺の機能が落ちれば落ちるほど、肺を酷使する治療法が必要になっていくのです。もちろん、もともと肺の機能に大きな問題のない方が、手術などの理由で短期間使用するような場合はこの限りではありません。

さて、それではECMOとの違いですが、ECMOは最初に述べたように傷ついた肺や心臓が治癒するまでの間、休ませてあげることを目的とした治療です。人工呼吸器は患者さんの状態や使い方によっては傷ついた肺に鞭打つことになってしまう場合もありますが、ECMOはまったくの逆です。大変素晴らしい治療ですが、誰にでも使えるというわけではありません。人工呼吸器をすでに1週間以上使用している、もともと肺に病気があるなど、ECMOを使っても健康な肺に戻る可能性が低い状態の方には残念ながら現在のところ適応がありません。

ECMOの治療成績

ECMOを使えば、新型コロナウイルス感染症が重症化しても助かるのでしょうか?

まず、上述したように重症化した全ての方にECMOが使えるわけではありません。幸いにしてECMOを使うことができた場合は、日本の治療成績は非常に高いといえるでしょう。

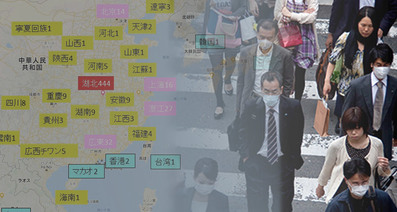

新型コロナウイルス感染症が中国で流行し始めたとき、中国でももちろんECMOを使用した治療が行われましたが、残念ながら成績は非常に不良のようです。しかし、実際に日本で治療に用いてみると、把握している40人の患者さんのうち19人がすでに助かっています。残りの方のうち、15人は治療を継続中です(2020年4月10日現在)。これは非常に優秀な成績です。

ECMOはどこで行えるのか?

ECMOは聞き慣れない治療ですが、日本全国どこの病院でも行えるのでしょうか?

ECMOを効果的に、またその患者さんに合わせて常に調整をしながら用いることは、残念ながらどこの病院でも行えるというわけではありません。非常に専門的な知識や技術を必要としますし、その知識や技術を医師だけが持っていればよいというものでもありません。看護師や臨床工学技士など、常に患者さんのそばで様子を見守っているメディカルスタッフにも高いレベルが要求されます。

できるだけ多くの病院でECMOを扱うための知識や技術を持ったチームを持つことができるよう、“ECMOプロジェクト”という取り組みを行っています。“ECMOプロジェクト”に加入すると、ECMOを扱うための高度な研修や勉強会に参加したり、さまざまな情報の共有ができるようになったりします。しかし、加入している病院は全国でもまだ100施設未満です。

機器の不足は起こるのか?

今後患者数が増加し続けると、ECMOの機械や人工呼吸器が足りなくなったりはしないのでしょうか?

まず、機器の不足よりも人の不足を心配するべきです。先に述べたように、ECMOは誰にでも手軽に使いこなせるというものではありません。ECMOはICU(集中治療室)での管理が必要ですし、新型コロナウイルス感染症で人工呼吸器を使うような重篤な状態の方も、ICUで慎重に全身状態を管理する必要があると考えられます。

基準を満たしている日本のICUは、看護師1人が患者さん2人を同時に看る“2対1看護”です。しかし、この2人のうち1人もしくは2人とも新型コロナウイルス感染症の患者さんだった場合、どのようなことが起こるでしょうか。

まず、患者さんに何らかのケアをするたびにマスク・ガウン・ゴーグルなどの感染防御具を身につけ、病室から出るたびにそれらを適切に処理し、ウイルスを持ち出さないようにするという行動が必要になります。感染予防のためには欠かせない行動ですから、これらを雑にすることはできません。細心の注意を払い、それなりの時間と手間を使って行うことになります。

こうなってくると、ナースステーションに点滴を取りに行くことも、体を拭くためのおしぼりを取りに行くことも、注射器一つ取りに行くこともままならなくなってきます。この状況で、2人の患者さんを1人の看護師が看ることは実質不可能でしょう。それどころか、患者さん1人を看護師2人で看るような状況になってきます。こうなれば容易に想像がつくと思いますが、ICUのベッドが仮に8床あったとしても、8床全てに患者さんを受け入れるということができなくなってきます。看る人がいないからです。

つまり、患者数が増えてきたときに起こるのは、機器の不足ではなく人の不足なのです。人工呼吸器やECMOを持っていたとしても、それを動かす人がいなくなってしまいます。また、患者数が増えれば増えるほど重症の患者さんは増えていきます。軽症の患者さんは一般病棟でも十分管理することができますが、重症の患者さんはICUやそれに準ずる設備と、全身管理や高度医療機器の扱いに慣れたスタッフがいなければ管理できません。

報道などではさかんに人工呼吸器が足りなくなるといわれていますが、実際には、機器よりも先に人が足りなくなってしまうのだということをもっと知っていただきたいです。

医療体制を守るために

それでは、医療崩壊を防ぎ新型コロナウイルス感染症に打ち勝つにはどのようなことが重要なのでしょうか?

先にも少し述べましたが、日本の集中医療体制はパンデミックには脆弱であるといわざるを得ません。新型コロナウイルス感染症との戦いをもっとも上手く進めている国のひとつにドイツが挙げられます。ドイツでは人口10万人あたり29~30床のICUが整備されていますが、日本では5床程度です。外国のICUとは基準が異なるため単純にベッド数だけでの比較はできませんが、ドイツでの死亡率が明らかに低いことは数字に現れています。

しかし、だからといってICUの数だけを増やせばよいというものではありません。先に述べたようにICUや機器だけが揃っていても、それらを動かす人がいなければ意味がないのです。新型コロナウイルスとの戦いはまさに“戦争”です。戦闘機だけを増やしても、パイロットがいなければ戦いに勝つことはできないのと同じです。

集中治療体制を保つことが今後よりいっそう重要になってきます。政府にはこういった点にもっと目を向け、早期に適切な政策を取ってくれるよう期待しています。

西田 修 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

新型コロナウイルス感染症対策の次なる選択肢――信頼度の高い情報をもとに判断を

新型コロナウイルス感染症とPCR検査

関連の医療相談が941件あります

匂いが全くわからない

コロナに罹患後匂いが全くわからなくなってしまいました。 9/5夕方より発熱(熱は3日くらいで平熱に下がりました) 9/7朝よりのどの激痛(9/7~11まで激痛、その後改善) 9/9頃より匂いがしない。今も全然匂わない。 臭覚は戻るのでしょうか?受診するとすれば何科にいつ頃行けばよいのでしょうか?

眠りにつく直前、息が止まり眠れない

コロナ発症4日目。コロナ発症後喉の痛みや息苦しさで一睡もできていませんでしたが、昨日から息苦しさが減りついに寝れると思い、眠りにつこうとすると、呼吸が止まってしまいます。 ウトウトしてあとちょっとで寝れる、と思っても呼吸できないので飛び起きると言った状態で全く眠れません。 これはどういった現象なのでしょうか?それとどうすれば良いでしょうか。

コロナ後の咳き込みについて

48歳女性です。 三カ月前にコロナにかかり、現在話す際にどうしても咳き込む状況がいまだ続いております。呼吸器内科に行き、一般的な吸入薬や薬を処方して頂いておりますが、話している際、咳がどうしてもでてしまいます。又、咳込みが多いせいか、声もかすれることもあります。 三カ月たった現在も完治の気配がない状態です。 コロナ後に私のような症状が出ている方は多いのでしょうか? 又、呼吸器内科へ通院はしておりますが、三カ月経った現在も一向に治る気配がないのですが、このまま通院だけ続けていく形で良いものでしょうか? なんとか、咳き込みをしずめたいのですが、どのようにするべきでしょうか? 御教示の程、何卒宜しくお願い致します。

コロナ嗅覚障害

コロナに罹り、4日目くらいから匂いをほとんど感じなくなりました。鼻詰まりなどはありません。 左は近くで嗅ぐと匂うのですが右は全く何の匂いもしません。 このように片方だけの嗅覚がなくなる事はあまりない事なのでしょうか?考えられる原因はありますか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「新型コロナウイルス感染症」を登録すると、新着の情報をお知らせします