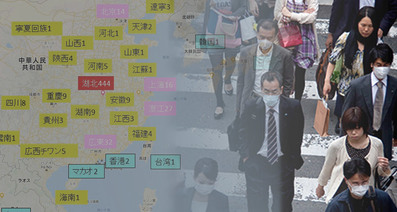

新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある場合の自宅での過ごし方は?〜市販薬の解熱剤の注意点や同居者の感染対策とは〜

新型コロナウイルス感染症の主な症状は発熱、咳、倦怠感などで、一般的な風邪症状と似ていることから病院を受診する目安に悩む人も多いのではないでしょうか。軽度の症状の場合は、その大半が自宅で安静にしていることで回復するといいます。では、どういった症状の場合は自宅療養でよいのでしょうか。また、自宅療養する場合はどのような点に注意して過ごせばよいのでしょうか。

今回は新型コロナウイルスが疑われる症状が出た際の病院を受診する目安や自宅療養中の注意点などについて、医療法人社団ときわ 理事長、医療法人社団ときわ 赤羽在宅クリニック 院長 小畑 正孝先生にお話を伺いました。

自宅で様子を見る目安

熱や咳、喉の痛みなど一般的な風邪のような症状がある場合、受診をするべきでしょうか?自宅で様子を見た方がよいでしょうか?

一般的な風邪の症状がある場合、まずは自宅で様子を見ましょう。症状から一般的な風邪と新型コロナウイルス感染症を見分けることは難しいです。新型コロナウイルス感染症の初期症状は一般的な風邪とよく似ており、数日すればそのまま治ってしまう人もいます。一方で重症化し、急激に悪化する人もいます。

そのため一般的な風邪の症状が現れた場合、まずは自宅で様子を見て症状が回復するようであれば、病院の受診をしなくてもよいでしょう。ただし、新型コロナウイルス感染症であった場合、急激に悪化する可能性もあります。そのため、症状が比較的安定している間に、悪化した場合の病院の受診方法などを把握しておきましょう。以下では病院の受診が必要となる場合についてお伝えします。

病院を受診する目安とは?

自宅で様子を見ている人が病院を受診する目安としては、健康な人の場合“息苦しさ、強い体のだるさ、高熱などの強い症状が現れたとき”と“比較的軽い風邪の症状が4日以上続くとき”が挙げられています。一方で、基礎疾患(持病)のある人や高齢者、妊娠中の人の場合には、比較的軽い風邪の症状であっても速やかに受診を検討することが推奨されています。病院の受診を検討するような状態に至った場合には、まず“帰国者・接触者相談センター”へ電話で問い合わせ、係員の指示にしたがって病院を受診しましょう。

すぐに病院を受診する必要がある症状とは

なお新型コロナウイルス感染症では、症状が急激に悪化してすぐに治療が必要となるケースもあります。そこで厚生労働省では、“緊急性の高い症状”13項目を提示し、これらの症状が見られた場合には直ちに病院を受診することを促しています。

以下の症状が見られる場合は、救急車を呼ぶか、同居している家族などがかかりつけ医に電話で相談をしたうえで病院を受診しましょう。

新型コロナウイルス感染症の緊急性の高い症状

- 顔色が悪い

- 唇が紫色

- 様子がおかしい

- 呼吸数が増え、息が荒い

- 急に息苦しさを感じる

- 少し動いただけでも息苦しい

- 胸に痛みが生じている

- 横になると呼吸ができない(座っていないと呼吸ができない)

- 肩で息をしている

- 呼吸がゼーゼーしている

- 反応が弱くぼんやりしている

- もうろうとしており返事がない

- 脈のリズムが乱れている

自宅での過ごし方

自宅で様子を見る場合、毎日の健康管理(健康状態を確認するタイミング、健康状態を確認する方法)としてどのようなことを行えばよいでしょうか?

まずは1日4回の検温と、前述の緊急性の高い症状がないかどうかのチェックをしましょう。検温は朝昼晩の食事前と就寝前の計4回行います。新型コロナウイルス感染症は、一度熱が下がったり症状が治まったりしても、後から急激に悪化することがあります。そのため検温や症状のチェックは、一度症状が治まった後も引き続き行い、しばらく慎重に観察しておきましょう。多くの場合、症状があっても風邪の療養と同様に水分をよく取り、安静にしていれば1週間程度で落ち着くと想定されます。

また、症状の急激な悪化の際に適切な対応ができるよう同居する家族にサポートしてもらうか、ひとり暮らしの場合にも連絡の取れる相手を確保しておくようにしましょう。

外出に対する考え方

感染拡大を防ぐため行動はどの程度制限したらよいでしょうか?

まずは、できる限り外出を控えることです。仕事や学校は最初の発症から最短でも8日間経過するまでお休みしましょう。また、たとえ8日間経過しても症状が治まっていなければ、通勤・通学は控えましょう。具体的には薬を飲まなくても症状が治まっている状態から3日間経過するまで休むようにしましょう。

また生活必需品の買い出しなどはネットスーパーを利用するか、同居している人がいる場合には、その人に任せて自分が外出する機会を極力減らしましょう。

やむを得ず外出する際にはどのような対策が必要でしょうか?

ひとり暮らしの人などは、症状があっても生活必需品の買い出しのために外出が必要になることもあるでしょう。そのような場合には、買い物を最短ルートで抑えて外出中はなるべく人と会話しないようにしましょう。また、買い物に何度も行かなくてよいように、保存の効く食べ物をまとめて買うのもよいでしょう。

症状が治った場合は、治癒したと判断してもよいでしょうか?また、その後は日常生活において通常どおりの生活を送って問題ないでしょうか?

最初の症状から8日以上経過しており、症状が治まってから3日以上経過していれば、仕事や学校への復帰をしても構わないでしょう。ただし、これはあくまで目安であるため、この期間が経過しても再び症状が現れる可能性もあります。そのため、復帰後も検温や症状のチェックを1日数回行い、感染拡大予防や自身の感染予防対策に努めましょう。

同居者の感染対策

感染を防ぐために自宅でどのような予防策を行うとよいでしょうか?また、症状のある人と接触する場合にはどのような点に注意するとよいでしょうか?

同居者は感染しない工夫、症状のある人は同居者に感染させない工夫をすることが大切です。厚生労働省では、新型コロナウイルスへの感染が疑われる人と暮らしている場合の生活の注意点として、以下8項目を掲げています。

同居者自身の注意点

- 感染が疑われる人の生活する部屋を分ける(生活する部屋を分けることが難しい場合には同室でも離れた距離で過ごすことが大切です)

- 感染が疑われる人の世話は、なるべく1人が行う(高齢者や基礎疾患のある人ではなく、健康な人が行いましょう)

- 全員がマスクを着用する(マスクが足りない場合は、感染が疑われる人が優先して着用しましょう)

- 手洗い・うがいを小まめに行う(アルコール消毒液による手指の消毒も効果的です)

- 部屋の換気をする

- ドアノブ・取手など、皆で触る部分は小まめに消毒する

- リネンや衣服を小まめに洗濯する

- 感染の疑いがある人が鼻をかんだティッシュなどは密閉して捨てる

ほかの人に対する注意点

- 訪問者は一切断る

- 飛沫感染を防ぐため、感染の疑いがある人との会話は最小限にとどめる(同じ部屋で一緒に食事を取ることも控えましょう)

- 服やタオル、食器の共用を避ける

感染が疑われる同居者が触れたものについてはどのように対処するとよいでしょうか?

前述のとおりドアノブ、取手、テーブル、電気のスイッチ、携帯電話など、感染が疑われる人が触った可能性のあるものは、最低でも1日1回アルコール消毒液で消毒するようにしましょう。感染が疑われる人は、ドアノブやスイッチを触らないというルールを定めるのも効果的です。また、感染が疑われる人の使用したリネンや衣服は洗濯し、鼻をかんだティッシュなどは袋に入れて密閉して捨てます。

なお同居者は、感染が疑われる人の使用したものに触れた後は、必ず手を洗いましょう。感染が疑われる人の使用したものには、ウイルスが付着している可能性があります。それに触れただけで感染してしまうということはありませんが、それに触れた手で目や鼻、口を触ると感染してしまう可能性があります。

どの程度行動制限をしたらよいでしょうか?また、やむをえず外出する場合はどのような対策が必要でしょうか?

自分も感染しているつもりで外出を控えて、外出が必要な場合は感染拡大予防に努めることが大切です。感染が疑われる人が本当に新型コロナウイルスに感染していた場合は、同居している人も濃厚接触者になる確率が高いです。そのため、症状がなくても感染しているつもりで行動するようにしましょう。

また、同居者も可能な限り通勤・通学を避け、自宅での仕事・学習をすることが望ましいです。ただし、各自事情が異なると思いますので、詳しくは会社や学校に相談してみましょう。

感染が疑われる同居者の症状が治った場合は通常どおりの生活を送っても問題ないのでしょうか?

感染が疑われる人の症状が治まってから2週間は、同居者も“濃厚接触者疑い”となり、自宅待機が必要です。そのため引き続き外出を控えるなど感染拡大予防を実施しましょう。ただし前述のとおり、場合によってはどうしても通勤・通学が必要な場合があると思いますので、その際は会社や学校に相談してみてください。

最後に、新型コロナウイルスの感染を疑った場合、自身で心がけること、注意することなど、読者にメッセージをお願いいたします。

感染症の予防対策をするうえでは、とにかく小まめな手洗いが大切です。感染を疑う人も、その同居者も、まずはせっけんを利用した手洗いを行いましょう。手を洗う際は洗い残しがないよう“衛生手洗い”をするのが大切です。動画配信サイトなどで衛生手洗いの方法を調べて実践してみましょう。特に指の間、爪の周りは洗い残しやすいため、入念に行うようにしてください。

また、感染症との戦いに終わりはありません。たとえ新型コロナウイルスに対するワクチンや治療薬が開発されても、いずれ新たな感染症が発生することでしょう。新型コロナウイルスが変異を起こし、流行の第二波が生じる可能性もあります。そのため、これを機に生活環境を整えて健康管理を見直すことで、感染症にかかりにくく、重症化しにくい体づくりを意識してみてください。良質な睡眠・食事・運動はもちろん、基礎疾患のある人はご自身の病気をきちんとコントロールする習慣をつけましょう。

(※編集部追記:日本では2021年2月から各社ワクチンが承認され、接種が開始されました。)

医療法人社団ときわ 理事長、医療法人社団ときわ 赤羽在宅クリニック 院長

小畑 正孝 先生2008年、東京大学医学部卒業。卒業後の2年間の研修医生活のなかで多くの矛盾や課題を発見したことがきっかけで、初期臨床研修終了後は医療制度・政策を研究するためすぐに東京大学大学院に進学し、公衆衛生学を学ぶ。在宅医療には大学院生時代のアルバイトから携わる。医療の矛盾や課題は、在宅医療という形でも解決できると考え、以後、在宅医療を専門とする診療所で院長として診療に従事。約300名の主治医として、患者さんに寄り添った診療を提供。より質の高い在宅医療を多くの方に提供するため、2016年9月に在宅医療を専門とする「赤羽在宅クリニック」を開業し、日々診療に邁進している。

小畑 正孝 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

新型コロナウイルス感染症対策の次なる選択肢――信頼度の高い情報をもとに判断を

新型コロナウイルス感染症とPCR検査

関連の医療相談が941件あります

匂いが全くわからない

コロナに罹患後匂いが全くわからなくなってしまいました。 9/5夕方より発熱(熱は3日くらいで平熱に下がりました) 9/7朝よりのどの激痛(9/7~11まで激痛、その後改善) 9/9頃より匂いがしない。今も全然匂わない。 臭覚は戻るのでしょうか?受診するとすれば何科にいつ頃行けばよいのでしょうか?

眠りにつく直前、息が止まり眠れない

コロナ発症4日目。コロナ発症後喉の痛みや息苦しさで一睡もできていませんでしたが、昨日から息苦しさが減りついに寝れると思い、眠りにつこうとすると、呼吸が止まってしまいます。 ウトウトしてあとちょっとで寝れる、と思っても呼吸できないので飛び起きると言った状態で全く眠れません。 これはどういった現象なのでしょうか?それとどうすれば良いでしょうか。

コロナ後の咳き込みについて

48歳女性です。 三カ月前にコロナにかかり、現在話す際にどうしても咳き込む状況がいまだ続いております。呼吸器内科に行き、一般的な吸入薬や薬を処方して頂いておりますが、話している際、咳がどうしてもでてしまいます。又、咳込みが多いせいか、声もかすれることもあります。 三カ月たった現在も完治の気配がない状態です。 コロナ後に私のような症状が出ている方は多いのでしょうか? 又、呼吸器内科へ通院はしておりますが、三カ月経った現在も一向に治る気配がないのですが、このまま通院だけ続けていく形で良いものでしょうか? なんとか、咳き込みをしずめたいのですが、どのようにするべきでしょうか? 御教示の程、何卒宜しくお願い致します。

コロナ嗅覚障害

コロナに罹り、4日目くらいから匂いをほとんど感じなくなりました。鼻詰まりなどはありません。 左は近くで嗅ぐと匂うのですが右は全く何の匂いもしません。 このように片方だけの嗅覚がなくなる事はあまりない事なのでしょうか?考えられる原因はありますか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「新型コロナウイルス感染症」を登録すると、新着の情報をお知らせします