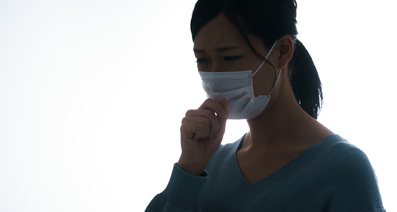

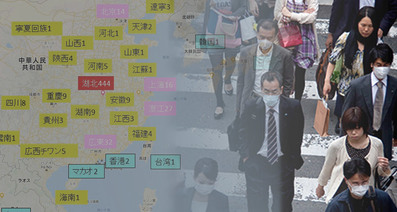

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)とは2019年12月に中国・湖北省武漢市で報告され、全世界に感染が拡大している感染症です。初期症状は発熱・咳など風邪のような症状で、重症化すると肺炎が生じます。基礎疾患があると重症化しやすいと考えられていますが、気管支喘息を持つ人はどのようなことに注意すればよいのでしょうか。

今回は、気管支喘息の患者が新型コロナウイルス感染症の流行に際して知っておくべきことや注意すべき点などについて、国立国際医療研究センター病院 院長の杉山 温人先生にお話を伺いました。

感染リスク

喘息患者は一般の人に比べて新型コロナウイルスに感染しやすいのでしょうか?

喘息患者さんでも、きちんとしたコントロールが得られていれば、新型コロナウイルスに感染しやすいということはないと考えられています。現在の治療をきちんと継続した上で一般的な感染症予防対策を行えば、感染リスクを下げることができます。

喘息患者が日常生活で新型コロナウイルス感染に関してより注意すべき点は何があるのでしょうか?また、普通の感染症(季節性インフルエンザなど)と比較して特に新型コロナウイルスを恐れる必要はあるのでしょうか?

日頃の治療で喘息の状態を良好に保てているのであれば、新型コロナウイルス感染症にかかったとしても喘息を理由に重症化しやすくなる可能性は低いでしょう。

ただし、喘息の状態があまりよくない人や日頃の治療を怠っている人の場合、新型コロナウイルス感染症にかかることで喘息の発作が生じる、肺炎によって呼吸不全が起きるなどのリスクが生じる可能性があります。日頃の治療こそが重要です。なお、喘息の発作は季節性インフルエンザなど普通の感染症にかかっても生じることがあるため、新型コロナウイルス感染症特有のことではありません。

感染における重症化リスク

喘息を持っていることは、新型コロナウイルスによる肺炎が重症化するリスクになるのでしょうか?また、特に基礎疾患のない人や、ほかの基礎疾患を持つ人と比較してどの程度重症化する可能性が高いのでしょうか?

今のところ、喘息があることで新型コロナウイルスの感染による肺炎の重症化するリスクが高まるといえるデータはありません

また、喘息患者さんが一般の人と比べて新型コロナウイルス感染症にかかった際にどれくらい重症化しやすいのかはまだよく分かっておらず、ほかの基礎疾患と比較することも現段階では難しいです。

喘息患者が重症化しやすいといっても個人によってリスクに差があると思いますが、喘息以外に特にどのような背景がある人は、より注意すべきだとお考えでしょうか。

喘息にかかっており、かつ新型コロナウイルス感染症が重症化しやすいと考えられる高齢者や、がん・糖尿病・心疾患などほかの基礎疾患を持っている人は重症化するリスクが高まる可能性があり、自身だけでなく同居しているご家族も十分な感染予防が必要と考えます。

新型コロナウイルスに感染することで、喘息が重症化することは考えられるのでしょうか? また、もし重症化することがあるとすれば、どのような仕組みで重症化するのか教えてください。

風邪症状や気管支炎につながるRSウイルス、ライノウイルス、インフルエンザウイルスなどほかのウイルス同様、新型コロナウイルスでも感染すると喘息の発作が増悪する可能性があります。

新型コロナウイルス感染症では風邪のような症状を引き起こし、重症化すると肺炎が生じます。喘息の発作は風邪の症状をきっかけに生じることが多いため、新型コロナウイルス感染症による風邪症状から喘息の発作が増悪する可能性があります。

感染した場合の治療方針

喘息患者が新型コロナウイルスに感染した場合、その治療法に一般の人と違いはあるのでしょうか。

新型コロナウイルス感染症は特効薬がなく、治療方法も確立されていません(2020年5月7日時点)。そのため、喘息患者さんだからできないという治療も特にありません。

現在の新型コロナウイルス感染症に対する治療は、急性呼吸不全(ARDS)の治療方法に準じて行われており、喘息患者さんであっても必要に応じてレスピレーター(人工呼吸器)やECMO(体外式膜型人工肺)を使用することもあります。

新型コロナウイルスに感染することで喘息が重症化した場合はどのような治療が行われるのでしょうか。また、一般的な喘息の治療との違いはあるのでしょうか。

先述したように、新型コロナウイルス感染症に対する治療はまだ確立された方法がなく、対症療法(症状を和らげる治療)が中心です。したがって、新型コロナウイルスに感染することによって喘息が重症化した場合も、重症化した喘息に対する一般的な治療を行います。重症化した喘息(重篤な発作)の場合は、一般的に入院が必要です。また、重篤な発作に該当しない場合でも大発作や中発作などの状態で治療への反応が悪い場合には、入院が必要になります。

このことからも、普段からきちんと吸入ステロイドなどによる管理を行い、発作を起こさない状態にすることや感染予防が非常に重要になります。

日常生活における注意点

家族や子どもが喘息持ちである場合、日常生活で特に注意したほうがよいことはありますでしょうか。

自宅でネブライザーを使用している喘息患者さんの場合、ネブライザー使用時はなるべく別室に隔離して1人で行い、使用後は十分な換気を行うようにしましょう。ネブライザーとは、薬液を超音波でミスト化し、呼吸とともに気管や肺などに送り込む治療器具です。

新型コロナウイルスは、エアロゾル感染する可能性があると考えられています。エアロゾル感染とは、飛沫核など細かく長期間空気中に浮遊しやすい粒子(エアロゾル)が口や鼻から入ることによって感染してしまうことをいいます。ネブライザーはエアロゾルが発生しやすく、そのエアロゾルに新型コロナウイルスが含まれていた場合、感染を広げてしまう可能性があるのです。

また、子どもの喘息患者さんがネブライザーを使用する際に大人による補助が必要な場合、補助をする大人は感染防護をしっかり行うようにしましょう。ネブライザーの使用に関して不安なことがあれば、電話でかかりつけ医に相談しましょう。

喘息の治療に関して注意すべき点はあるのでしょうか。

報道に惑わされず、処方されている薬をきちんと服用して治療を継続することです。たとえば、“ステロイドを服用していると感染症にかかりやすい”という情報を鵜呑みにして自己判断で吸入ステロイドをやめてしまう患者さんもいますが、喘息の治療に使用される吸入ステロイドの量、かつ局所投与であることを考えると使用しても感染症にかかりやすくなるということはまずありません。(なお、ステロイドに関しては新型コロナウイルス肺炎におけるサイトカイン・ストームを抑える際に有効な可能性があり、今後の検討が待たれます。)

むしろ、吸入ステロイドをやめてしまうことで元の喘息の症状が悪化することのほうが、発作を起こしてしまうなど悪影響を及ぼす可能性が高いでしょう。処方されている薬を服用し、喘息をコントロールすることこそが一番の新型コロナウイルス対策といえます。

喘息患者は日頃から咳をする人が多いと思いますが、そういった人たちはこのような状況下で肩身の狭い思いをしているなどということはあるのでしょうか?また、そのような人たちに対して何かできることはあるのでしょうか。 現場でのご意見をお聞かせください。

「街中で咳をしただけでも、周囲の人から睨まれてしまう」と話す人もいます。喘息による咳の症状を最大限抑えるためにも、基本的な喘息の治療をきちんと継続しましょう。また外出時はマスクを着用し、咳エチケットを心がけましょう。

最後に、全体として喘息患者またその家族に伝えたいことなど、先生のご意見をお聞かせ願います。

新型コロナウイルス感染症が流行しているからといって喘息患者さんが特別なことをする必要はなく、日頃の喘息治療を継続した上で一般的な感染症予防を励行してください。特に、東京などの大都市では蔓延期にさしかかっており、街を歩けばどこに感染者がいるか分からない状態です。そのため、不要不急の外出を避けた上、外出時はマスクの着用、外出後の手洗い・うがいなどを行うようにしましょう。

また、薬の服用・処方など気になることや心配なことがあれば、かかりつけ医に電話で相談しましょう。

中部国際医療センター 病院長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

新型コロナウイルス感染症対策の次なる選択肢――信頼度の高い情報をもとに判断を

気管支喘息の原因や特徴的な症状とは?

関連の医療相談が941件あります

匂いが全くわからない

コロナに罹患後匂いが全くわからなくなってしまいました。 9/5夕方より発熱(熱は3日くらいで平熱に下がりました) 9/7朝よりのどの激痛(9/7~11まで激痛、その後改善) 9/9頃より匂いがしない。今も全然匂わない。 臭覚は戻るのでしょうか?受診するとすれば何科にいつ頃行けばよいのでしょうか?

眠りにつく直前、息が止まり眠れない

コロナ発症4日目。コロナ発症後喉の痛みや息苦しさで一睡もできていませんでしたが、昨日から息苦しさが減りついに寝れると思い、眠りにつこうとすると、呼吸が止まってしまいます。 ウトウトしてあとちょっとで寝れる、と思っても呼吸できないので飛び起きると言った状態で全く眠れません。 これはどういった現象なのでしょうか?それとどうすれば良いでしょうか。

コロナ後の咳き込みについて

48歳女性です。 三カ月前にコロナにかかり、現在話す際にどうしても咳き込む状況がいまだ続いております。呼吸器内科に行き、一般的な吸入薬や薬を処方して頂いておりますが、話している際、咳がどうしてもでてしまいます。又、咳込みが多いせいか、声もかすれることもあります。 三カ月たった現在も完治の気配がない状態です。 コロナ後に私のような症状が出ている方は多いのでしょうか? 又、呼吸器内科へ通院はしておりますが、三カ月経った現在も一向に治る気配がないのですが、このまま通院だけ続けていく形で良いものでしょうか? なんとか、咳き込みをしずめたいのですが、どのようにするべきでしょうか? 御教示の程、何卒宜しくお願い致します。

コロナ嗅覚障害

コロナに罹り、4日目くらいから匂いをほとんど感じなくなりました。鼻詰まりなどはありません。 左は近くで嗅ぐと匂うのですが右は全く何の匂いもしません。 このように片方だけの嗅覚がなくなる事はあまりない事なのでしょうか?考えられる原因はありますか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「新型コロナウイルス感染症」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。