分子標的薬は比較的新しい肺がんの治療薬ですが、その短い治療成績のなかでもさまざまなことが明らかになって来ました。現在は、より効果的な適用条件や副作用のコントロール方法が確立されています。

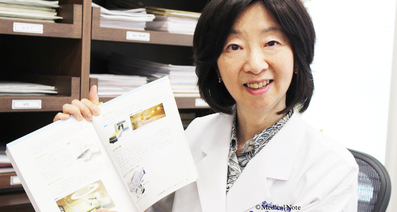

今回は分子標的薬の治療の歴史や副作用の管理について京都大学医学部附属病院 呼吸器内科 助教の金 永学先生にお話を伺いました。なお、分子標的薬の概要や適用条件については記事1『肺がんの分子標的薬――適用条件と効果は?』を御覧ください。

分子標的薬の歴史と現在

かつては「夢の治療薬」と謳われた

肺がん治療の分野で初めて有効性を示した分子標的薬は「ゲフィチニブ」です。当時ゲフィチニブは抗がん剤と比較して副作用が少ないことから「夢の治療薬」と謳われるほどでした。発売当初はこの薬剤の作用機序は十分わかっておらず、すでに抗がん剤治療しか選択肢の残されていないすべての非小細胞肺がん患者さんを対象に使用されていました。

しかし、実際の治療結果をみてみるとゲフィチニブは非小細胞肺がん患者さん全体のうち10-20%ほどの患者さんにしか効果がないということがわかりました。その後、どのような人に効いているのか調べた結果、「EGFR」という遺伝子の変異ががんの発生・進行に大きく関与している患者さんにゲフィチニブが効いていることがわかったのです。

適用条件をしっかり見極め使用することが大切

また治療を進めていくうち、分子標的薬には抗がん剤ほど大きな副作用はないといわれていたものの、ときに大きな副作用をもたらす可能性があることも明らかになってきました。そのため現在は適用条件をしっかり見定め、副作用をきちんとコントロールして治療を行うことが義務付けられています。分子標的薬の治療適用条件については記事1『肺がんの分子標的薬――適用条件と効果は?』で詳しく述べていますので、ぜひご覧ください。

分子標的薬の副作用は?

下痢、皮疹、間質性肺炎など

分子標的薬の副作用はどの薬にも共通しているものと、その薬特有のものとがあります。分子標的薬の代表的な副作用として下記のようなものが挙げられます。

<分子標的薬の副作用>

間質性肺炎のメカニズム

もともと肺が傷んでいると罹患しやすい

分子標的薬の最も重篤な副作用は間質性肺炎です。間質性肺炎とは、肺胞の壁に炎症が起こり硬くなることで酸素を取り込みにくくなる病気です。

分子標的薬がどのようなメカニズムで間質性肺炎を引き起こしているかは、実はまだ明らかになっていません。しかし、もともと肺線維症があるなど肺の状態が悪い方や、肺だけでなく全身の状態が芳しくない方が間質性肺炎を引き起こしやすいことが明らかになっています。

現在はこのような症状を持つ患者さんに対して、分子標的薬の処方を控えるようにしています。処方する患者さんを絞ることで間質性肺炎を引き起こす割合はかなり減りましたが、それでも処方したうちの5%ほどの割合で間質性肺炎を引き起こす患者さんがおられ、なかには致死的となる場合もある重大な副作用です。

分子標的薬の副作用をコントロールするためには?

チーム医療が必要不可欠

分子標的薬の副作用を和らげ、コントロールしていくためには他の診療科、薬剤師、看護師との連携を強め、チームで患者さんをサポートしていくことが大切です。

たとえば分子標的薬を服用すると皮疹が強く生じることがあります。特に爪囲炎(そういえん)といって爪の周りの炎症が足の爪に生じたりすると、痛みで歩行が困難になることもあります。

皮疹が強く生じている際、必要なのは皮膚科医師による専門的な診療や塗り薬の処方、薬剤師・看護師による正しい薬の使い方の指導です。このように複数の診療科やコメディカルスタッフと力を合わせ、患者さんをマネジメントしていくことで、患者さんも少ない苦痛で治療に臨むことができます。

副作用がひどいときは……

さまざまなアプローチで副作用を緩和しようとしても、症状がよくならない場合には、分子標的薬の量を減らしたり、同じターゲットに効く別の薬を処方したりするなどして、その患者さんに合った薬の量や種類を模索します。そのようにコントロールすれば、ほとんどの患者さんに対し、少ない副作用で十分ながん治療を行うことができます。

分子標的薬を使った肺がんの治療方法

内服薬のため通常は外来診療

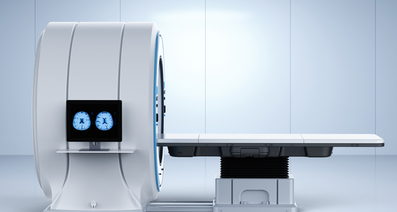

分子標的薬は基本的には内服薬での治療がほとんどですので、治療の場は基本的に外来となります。

しかしその一方で、通院での治療となると患者さんご自身のセルフコントロールが重要となってきます。薬を忘れず飲むことを遵守し、副作用の管理などを自分自身で行わなければなりません。副作用の対応などの指導のため、分子標的薬の開始時に患者さんに入院していただくこともあります。

分子標的薬の課題は?

遺伝子に耐性ができてしまうこと

分子標的薬の一番の課題は、多くの患者さんで服用から1年前後で対象となる遺伝子が耐性化し、薬が効かなくなってきてしまうことです。現在は分子標的薬が効かなくなった段階で別の分子標的薬や抗がん剤治療に切り替える方法が一般的にとられています。

がんと共生し、10年生きられるように

分子標的薬の今後の課題として、耐性メカニズムの解明とそれに応じた新たな分子標的薬の開発があげられます。原因がはっきりすれば対策の立てようもあります。同じ薬を使っても、薬が効かなくなる原因は患者さんによって異なる場合が普通ですので、将来的には1人1人の患者さんごとに薬が効かなくなった原因をはっきりさせて、それに応じた治療を考えていくことが当たり前のように行われていくようになることが期待されます。

分子標的薬は抗がん剤と同じく、がんを根治させることは難しいのですが、適した患者さんに対しては抗がん剤より少ない副作用で治療することができます。分子標的薬が更に進歩を遂げていけば、いずれがんが「発症してすぐに命を落とす病気」ではなく、「共生して5〜10年と生きていける病気」になっていくことでしょう。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が26件あります

ガンマナイフ治療効果について

私の治療に関する質問と言うより、治療効果そのものに対する質問です。 ガンマナイフ治療について、その効果について多数の機関が情報を載せていますが、「80%〜90%の治療効果」的な表現が多いかと思います。 大変、効果のある治療と思いますが、反面、「10%〜20%は効果が出ない。」と言う事もあるのかな?と思ってしまいます。 そこで質問ですが、 ①ガンマナイフ治療後の効果判定は治療後どのくらいで実施されるのでしょうか ②残念なことに、期待した効果が出なかった場合の治療方法はどのようなものが考えられますか? 教えて頂ければ幸いです。

高齢者のがん 治療方法について

父が肺がんで、ステージⅢ、他所への転移は見られないが、同肺内での転移は見られると診断されました。高齢のため、手術及び全身への抗がん剤治療は勧めないと医師に言われ、現在、分子標的薬の検査をしている段階です。検査入院から1か月が経ち、治療するとしても、いつから始まるかわからない状態です。本人は、咳、痰の症状以外は、元気の様子ですが、このペースで治療待ちをしていて良いのか、他の治療方法も検討した方が良いのか、教えてください。

CT検査にて、肺がんと診断されました。今後の選択肢について教えて下さい。泣

東京在住、28歳会社員です。 5日前、私の大好きな大好きな広島に住む祖父が肺癌と診断されてしまいました。毎日、涙が止まりません。遠く離れた場所でコロナの感染リスクを考えると、お見舞いに行くことすら許されず、途方に暮れながらも情報収集をしていたところ、このサービスの存在を知り、この度ご質問させて頂きました。 祖父の現在の状況は下記です。 先週、高熱を出し、病院に行きPCR検査を受けたところ陰性でした。しかし、CT検査を実施したところ肺の1/3程度の影があり、肺がんだと診断されました。 詳しい検査をするため、がんセンターの呼吸器内科に転院する予定です。 これまでの病歴として、私が知ってる限りでは、10年ほど前、肺気腫(喫煙者であったが肺気腫と診断され、そこから禁煙)になり、その後、自律神経失調症と診断され、真夏の布団の中で背中が冷たいと感じるようになり、1日のほとんどをベットで過ごすようになりました。また2.3年前には、肺炎で入退院を2回しています。 まだ不確定要素も多く、判断が難しいかとは思いますが、今回は、本当に診断結果が正しいのか?そして肺がんの場合、祖父にとって最善な治療法は何か?(外科的、内科的治療含めて)など、これからの選択肢について教えて頂きたいという一心でご連絡致しました。 祖父が、今まで通り祖母と仲良く家で暮らせる日々を取り戻してあげたいという一心で、今回ご連絡させて頂いています。どうかどうかよろしくお願いいたします。

肺がんの手術と心臓弁膜症

肺がんステージ1との診断があり、来月手術予定ですが、心電図検査で心臓に異常が見つかりました。心臓弁膜症は5段階の3との診断結果ですが、肺がんの手術には問題ないので、薬や治療等何もうけていません。本当に大丈夫でしょうか?息苦しいなどの自覚症状は昨年秋ごろから続いています。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「肺がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします