糖尿病の食事療法、血糖値を上げない食べ方

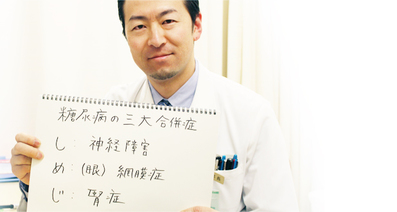

緑風会緑風荘病院 栄養室 健康推進部 主任

西村 一弘 さん

かんの内科 院長

菅野 一男 先生

医療法人社団 明芳会 イムス三芳総合病院 内分泌(甲状腺)・代謝(糖尿病)センター センター長

貴田岡 正史 先生

糖尿病では食事療法が大切

血糖値は食事によって上昇します。しかし、食事の量や種類、そして食べ方を変えることで血糖値の上がり方を抑えることができます。そのため、すべての糖尿病患者さんで食事療法が必要になってきます。

食事療法は糖尿病の治療のうち、もっとも基本的な治療法の1つです。糖尿病の治療には、他にも運動療法や薬物療法などがありますが、食事療法がきちんと出来ていないと、運動療法も薬物療法も、その治療効果はなかなかあがりません。特に2型糖尿病の初期では、食事療法を確実に実行することで、病状を改善することが十分に可能です。

食事療法は糖尿病患者さんに限って必要というわけではありません。健康診断で、糖尿病の一歩手前と言われた方や、ご家族に糖尿病をお持ちの方がいる場合も、食事に注意することが必要です。早い時期から食事に気を付けて、インスリンを節約していくことで、糖尿病にならない、もしくはなったとしても重症化させないことが可能です。

適正なカロリー、エネルギー量とは?

食事療法の基本は、「適正なエネルギー量」「栄養バランス」「上手な食べ方」にあります。

では、「適正なエネルギー量」(カロリー)とはなんでしょうか。もちろん体の大きさによって必要なエネルギー量は異なりますし、一日中寝たきりの人と外でアクティブに活動される人でも異なってきます。

適正なエネルギー量は次の計算式で算出することができます

適正なエネルギー量(kcal/日)= 標準体重 (kg) × 生活活動量(kcal/kg)

「標準体重」はその人の身長に見合った体重のことで、身長(m)×身長(m)×22で算出されます。「生活活動量」は人によって異なりますが、通常の生活を送られている方であればおおよそ25-35(kcal/kg)と思ってください。

たとえば、身長170cmのサラリーマンであれば適正なエネルギー量はどの程度でしょうか。

この方の標準体重は 1.7×1.7×22=64kgです。したがって適正なエネルギー量は 64×25~35なので1600kcal~2200kcalと計算されます。最近の飲食店では食事のエネルギー量を表示しているところが多いので、参考にしてください。

上記計算式はあくまでも目安で、治療の現場では患者さんそれぞれの体重変化を見ながら、適正なエネルギー量を調整することがほとんどです。たとえば、計算上適正なエネルギー量を食べている患者さんの体重が予想以上に減り続けてしまった場合は、エネルギー量を増やすなど、体重を見ながらの微調整が必要になります。

目標とする体重も「標準体重」は一つの目安になりますが、「20歳の頃の体重」を目指すというアプローチもあります。20歳は多くの人にとって成長期が終わったタイミングでもありますので、その頃の体重が一番バランスのとれた体重であるという考え方があります。標準体重を計算するのが大変だと思う方は、20歳の頃の体重を目安にするとよい場合もあります。

栄養のバランスをとる―食品交換表

全体のエネルギーの中で、どのように配分をするのかを考えなければなりません。PFC比率(Protein=タンパク質、Fat=脂質、Carbohydrate=炭水化物)と呼ばれていますが、3つの栄養素のバランスをきちんとした割合でとることが重要です。一般的には指示エネルギー量の50-60%を炭水化物から摂取し、さらに食物繊維が豊富な食物を選択します。タンパク質は、成人の場合標準体重1kgあたり1.0-1.2gとして、残りを脂質としますが25%以下とすることが望ましいとされます。ただし、患者の合併症、肥満度、施行などに配慮します。

このバランスで食事をとってくださいと言われても、多くの方は困ってしまうと思います。そういった方の参考のために日本糖尿病学会が食品交換表を出しています。食品交換表は、日常食べている食品を主に含まれる栄養素によって6つに分けています。たとえば炭水化物を多く含む食品である穀類は表1、タンパク質を多く含む肉は表3というように分けられています。

栄養素で分けられているだけではなく、食品交換表ではそれぞれの食品を80kcalの単位であらわしています。2単位であれば160kcalということになります。同じ表の中では、食べ物を交換(魚と肉を交換するなど)しても構わないことから食品交換表と名付けられています。

食品交換表を見て、それぞれの食材にどのような栄養素が多く含まれていて、どれくらいのエネルギー量なのかをみることにより、「適正なエネルギー量」で「栄養バランス」のとれた食事をとることができます。

ただし、多くの患者さんにとって、この食品交換表を使いこなすことはなかなか難しいのが現状です。それよりも日々の自分の食事を記録にとって、それを栄養士さんに見せてアドバイスをもらって調整していく方が現実的かもしれません。

血糖値をあげない食べ方:野菜を先に食べることが重要

最近はテレビでも「ベジファースト」と言われています。これは、野菜から先に食べることで、これにより食後の高血糖を防ぐことが出来ます。まずは食物繊維を先にとって、タンパク質や炭水化物を後に回すことが基本です。

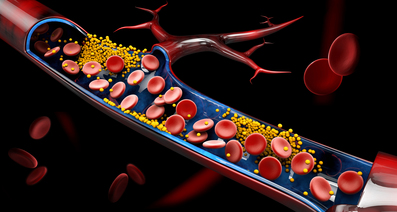

2型糖尿病の患者さんの場合は、血糖値を下げるホルモンであるインスリン分泌の立ち上がりが遅れています。健康な方の場合だと、食事を食べ始めるとインスリンがすぐに立ち上がるので、食事をしていてもきちんと血糖が下げられます。一方で、2型糖尿病患者さんの場合は、インスリンの立ち上がりが遅くなるために、早い段階で炭水化物などを食べると、インスリンが間に合わずに高血糖の状態になってしまいます。先に食物繊維を食べておいてインスリンの分泌をはじめながら、インスリンが出始める食事の後半に少しずつ炭水化物など血糖値を上げやすい食べ物を食べることで食後の高血糖を防ぐことができます。

また、よく噛んでゆっくり食べることも重要です。野菜を食べる順番を先にしても、短時間で食べてしまうとインスリン分泌が間に合わずに高血糖になってしまいます。

糖尿病に「良い食べ物」と「悪い食べ物」

前に書いた「正しい食べ方」ともかかわってきますが、食物繊維を多く含みながらカロリーが少ない食品は、血糖の上昇を抑える効果があるのでお勧めの「良い食べ物」です。たとえばこんにゃく、キノコ、海草などがあげられます。食事の最初のタイミングでそれらの前菜などを食べることで、糖質の吸収を遅くすることが期待できます。

一方で「悪い食べ物」はすぐに消化が出来て、血糖を上げてしまうような食べ物です。うどんなどの炭水化物やビールなどの嗜好品があげられます。たとえば、お通しで出てきたこんにゃくを食べ始めて10分程度たってから、ビールを飲み始めれば血糖の上昇を軽減する効果が期待できます。

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

「糖尿病」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が41件あります

境界型糖尿病から糖尿病への移行

今年の2月に出産しましたが、妊娠期間中は妊娠糖尿病でした。 3月の検診では血糖値の問題もなく、普段通りの食事にして良いと言われましたが6月に自ら負荷試験を希望し、その時に境界型糖尿病と言われました。 空腹時血糖値が89で、二時間後が173程でした。 先生には、体重の減量で変わってくると思うと言われ、言われた目標体重まで落とし、現在も維持しています。 そして先月に随時血糖値を測りに行くと、102でヘモグロビンA1cは5.1で正常範囲でした。 (普段は空腹時80代なので少し高め) そして昨日、検査をする機会があり、空腹時血糖を測りました。 その時、負荷試験をするつもりで病院へ行ったのですが空きがないと言われたので空腹のまま11時ごろに採血しましたが、117もあり、立派な境界型糖尿病ですと言われました。 ヘモグロビンA1cの値はまた結果が出ないと言われたのですが、たしかに先月の随時血糖値の102の時から調子に乗ってしまい特に気にせず高カロリーなものなどを毎日食べていました。 先月の検査から1ヶ月も経っていないのですが、明日負荷試験の予約をしました。 空腹時117ということはもう糖尿病に移行してる可能性は高いでしょうか? 先月は正常範囲だったのに食生活の乱れでこんなに早く糖尿病になるのでしょうか。 自分が悪いのですが、まだ20代なのにそう考えると不安で悲しくて先が見えません。

先月血液検査を受けて

今日結果を聞きにいくと糖尿病と言われました。血糖値は高くありませんがHb〜の数値が6.6だったので薬を処方されました。飲んだあとふらつくかもしれないのでブドウ糖をもらったのですが、その数値で薬を飲まないといけないのでしょうか?運動と食事療法で何とかならないものなんでしょうか?飲み始めたら一生飲まないといけないと言われました。出来ることなら薬は飲みたくありません。やっぱり服薬は必要なのでしょうか…

糖尿病 朝のはきけ

ひと月程前から朝起きた時吐き気に悩まされるようになりました。日中は比較的元気なのですが寝ていると顔などむくんでしまい頻尿でもある為よく眠れません お医者様よりお薬は毎月頂いてますが、血糖値を下げるように言われるのみなので取り急ぎ朝のはきけについて助言をお願いします。

糖尿病は治りますか?

3年前に足のやけどで入院、糖尿病と診断され、左足の指切断となりました。10ヶ月前にまた高熱で入院し、右足の指切断となりました。 なんとか仕事に復帰してがんばっていますが、ここまで進行した糖尿病が回復に向かうことはあるのでしょうか? 本人は治したいと思いながらも、なかなかタバコがやめられません。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「糖尿病」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。