生活習慣の改善が必要になることから、治療が難しいともいわれる糖尿病。そのため、さまざまな観点から一人ひとりの患者さんに応じた治療方針や目標を決めていく必要があります。また、糖尿病についての正しい理解と、自己管理に基づいた治療の継続が必要不可欠です。

本記事では、1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病の治療法や治療継続のポイント、低血糖を防ぐ対策などについて解説します。

糖尿病治療のポイント

治療が困難な理由を理解する

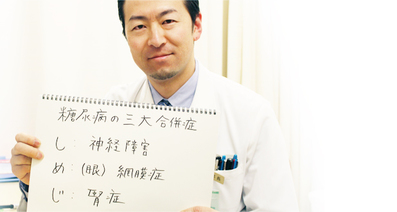

糖尿病などの慢性疾患の治療は難しいといわれています。その理由として以下の3点が挙げられます。

- 自覚症状が乏しく、治療動機の維持が困難であること

- 完治が困難であり、一生涯治療を続けなければならないこと

- 薬剤治療だけではなく、生活習慣の改善が必須となること

生活習慣を改善するといっても、実際には生活習慣は仕事などのさまざまな影響を受け、一朝一夕に変えることは難しいといえるでしょう。また、食事などが制限されるため、楽しみが奪われると考える患者さんも多くいらっしゃいます。

では、どのように目標を立ててモチベーションを維持しながら治療を行えばよいか、次で解説します。

治療目標を定める

糖尿病の治療目標は、高齢化で増加するサルコペニア(加齢に伴う筋肉量の低下)、フレイル(加齢による虚弱)や認知症の予防、管理をしながら、糖尿病合併症の発症、進展を阻止し糖尿病のない方と変わらない寿命とQOL(生活の質)を達成することです。そのためには、適切な血糖コントロールの目標値を設定する必要があります。血糖コントロールの指標をもとに、患者さんの年齢、ADL(日常生活動作)、合併症、ご本人の意思で何ができるか、家族のサポートや訪問看護を受けることができるかなどを踏まえて目標値を決めていきます。

『糖尿病診療ガイドライン2019年』では、合併症予防のための血糖コントロール(HbA1c:1~2か月間の平均的な血糖値が分かる数値)の目標値は7.0%未満と定められています。ただし、ご高齢の患者さんは上記の観点に加えて、認知機能も考慮したうえでガイドラインに基づき目標値が決まることもあります。

糖尿病の治療方針――正しい理解に基づいた継続的なセルフケア行動が大切

糖尿病の治療方針は、食事療法、運動療法、薬物療法ですが、いずれも自己管理行動が必要になります。また、自己管理行動を促すには、正しい理解に基づいた継続的なセルフケア行動が欠かせません。これらが良好な血糖コントロールをもたらし、合併症の抑制、QOLの向上に有効であると考えられます。

そのためには、治療に必要な知識や方法を患者さんに過不足なく提供し、療養生活を支援することが重要といえます。

糖尿病の治療――1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病について

1型糖尿病

1型糖尿病に対しては強化インスリン療法が基本になります。近年は、1型糖尿病であっても過食の傾向があり肥満になる患者さんが多いため、食事療法をきちんと行うことも肝心です。インスリンが十分に補充され、血糖コントロールが安定しているようであれば、運動療法も積極的に行うように指導しています。

2型糖尿病

2型糖尿病に対してはまずは生活習慣の改善から始めます。具体的には、管理栄養士が患者さんの現在の食事の状況を確認し、それに対して適切な食事療法を行ったり、理学療法士が日常生活でできる運動の指導を行ったりします。それでも血糖値が改善しない場合にはインスリンの分泌状態に応じて適切な薬を処方します。

妊娠糖尿病

妊娠糖尿病の患者さんへは、食前および食後の血糖測定を行い、測定結果に基づく食事指導や、必要に応じてインスリン治療などが行われます。早期の段階の患者さんであれば、食事療法や栄養指導、分割食などにより血糖値が上がらないようにすることで、薬を使うことなく治療が行われるケースもあります。

妊娠中の患者さんの血糖コントロールがうまくいかず高血糖の状態が続くと、赤ちゃんの先天異常や合併症、さらには流産や早産のリスクが高くなることが明らかになっています。そのため、菓子類や炭水化物を取り過ぎないなどの治療に向けた行動も大切です。

自己管理の重要性――間歇スキャン式持続血糖測定のメリット

治療を継続するためにはやはり患者さんご自身が主体となり、意欲的に治療に取り組むことがとても大切です。その一環として、“間歇スキャン式持続血糖測定”を活用することも効果的であると考えられます。以下では、間歇スキャン式持続血糖測定について解説します。

間歇スキャン式持続血糖測定とは

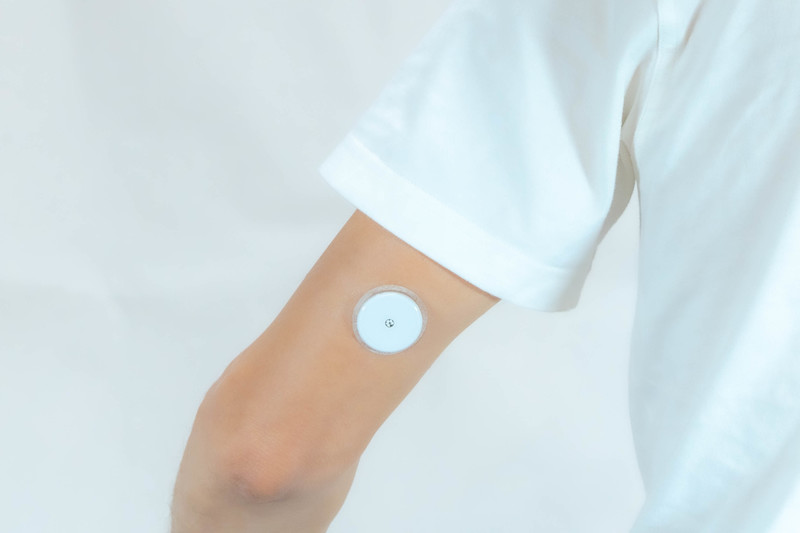

2022年度の診療報酬改定に伴い、インスリン治療を行っている患者さんには、間歇スキャン式持続血糖測定器の使用が保険適用となりました。これは、腕に貼り付けたセンサーに専用のデバイスを近づけることで血糖値を測定するものです。

間歇スキャン式持続血糖測定の使用によって2週間の血糖値の変動を観察できるため、日々の生活の中で血糖値が高くなっているタイミングを知ることが可能になります。

使用するメリット

測定結果と患者さんの食事や生活の記録とを照らし合わせれば、高血糖になる原因が分かるため、生活習慣の改善につながります。また、自覚していなかった低血糖や高血糖に気付き、より正確に血糖をコントロールできるようになる点はメリットといえるでしょう。たとえば、夜間に低血糖を起こしていることが分かった方であれば、それに合わせて薬の調整や減量などを行うことが可能です。

間歇スキャン式持続血糖測定を使用すれば気になるときにいつでも自分で血糖値を測定できるので、患者さんが意欲的に治療に向き合うという観点からもメリットが大きいと感じています。

低血糖を防ぐために

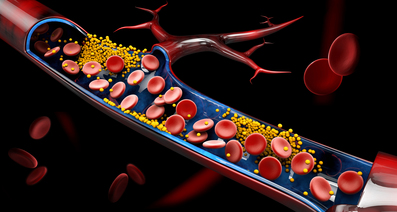

低血糖とは

低血糖とは、血糖値が正常範囲以下に下がった状態のことをいいます。下がりすぎることにより交感神経(体を活動させるときにはたらく神経)が活性化したり、脳にブドウ糖が十分に行き届かなくなったりします。血糖値が70 mg/dL以下になると空腹感、脱力感、発汗、動悸、手足の震えなどの交感神経症状が現れます。血糖値が50 mg/dL以下になると頭痛や目のかすみ、眠気といった中枢神経(脳)症状が現れ、重症になるとけいれんや昏睡に至ることもあります。

低血糖の原因

糖尿病の治療をしている方が、薬やインスリンを過量投与してしまうことが原因に挙げられます。たとえば食事を取っていないにもかかわらず服薬する、インスリン注射を打ってしまうといったことです。ほかにも、過度な飲酒や激しい運動などが原因となる場合もあるため注意が必要です。

低血糖を防ぐために

低血糖を防ぐためには、食事と薬のバランスを崩さないよう3食しっかりと食事を取り、きちんと薬を飲むことが大切です。また、過度な飲酒は控え、激しい運動をするときには医師の指示の下、補食を取るようにしましょう。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

「糖尿病」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が41件あります

境界型糖尿病から糖尿病への移行

今年の2月に出産しましたが、妊娠期間中は妊娠糖尿病でした。 3月の検診では血糖値の問題もなく、普段通りの食事にして良いと言われましたが6月に自ら負荷試験を希望し、その時に境界型糖尿病と言われました。 空腹時血糖値が89で、二時間後が173程でした。 先生には、体重の減量で変わってくると思うと言われ、言われた目標体重まで落とし、現在も維持しています。 そして先月に随時血糖値を測りに行くと、102でヘモグロビンA1cは5.1で正常範囲でした。 (普段は空腹時80代なので少し高め) そして昨日、検査をする機会があり、空腹時血糖を測りました。 その時、負荷試験をするつもりで病院へ行ったのですが空きがないと言われたので空腹のまま11時ごろに採血しましたが、117もあり、立派な境界型糖尿病ですと言われました。 ヘモグロビンA1cの値はまた結果が出ないと言われたのですが、たしかに先月の随時血糖値の102の時から調子に乗ってしまい特に気にせず高カロリーなものなどを毎日食べていました。 先月の検査から1ヶ月も経っていないのですが、明日負荷試験の予約をしました。 空腹時117ということはもう糖尿病に移行してる可能性は高いでしょうか? 先月は正常範囲だったのに食生活の乱れでこんなに早く糖尿病になるのでしょうか。 自分が悪いのですが、まだ20代なのにそう考えると不安で悲しくて先が見えません。

先月血液検査を受けて

今日結果を聞きにいくと糖尿病と言われました。血糖値は高くありませんがHb〜の数値が6.6だったので薬を処方されました。飲んだあとふらつくかもしれないのでブドウ糖をもらったのですが、その数値で薬を飲まないといけないのでしょうか?運動と食事療法で何とかならないものなんでしょうか?飲み始めたら一生飲まないといけないと言われました。出来ることなら薬は飲みたくありません。やっぱり服薬は必要なのでしょうか…

糖尿病 朝のはきけ

ひと月程前から朝起きた時吐き気に悩まされるようになりました。日中は比較的元気なのですが寝ていると顔などむくんでしまい頻尿でもある為よく眠れません お医者様よりお薬は毎月頂いてますが、血糖値を下げるように言われるのみなので取り急ぎ朝のはきけについて助言をお願いします。

糖尿病は治りますか?

3年前に足のやけどで入院、糖尿病と診断され、左足の指切断となりました。10ヶ月前にまた高熱で入院し、右足の指切断となりました。 なんとか仕事に復帰してがんばっていますが、ここまで進行した糖尿病が回復に向かうことはあるのでしょうか? 本人は治したいと思いながらも、なかなかタバコがやめられません。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「糖尿病」を登録すると、新着の情報をお知らせします

![メディカルノート編集部 [医師監修]](http://carbon-assets.medicalnote.jp/uploads/doctor/image/0/740/s200x200_5c2d6660-6479-496b-a4d5-a475eca85c88.png)