新型コロナウイルス感染症の流行に伴う特別措置として、2020年4月10日より“電話・オンライン診療”が可能となりました。

電話・オンライン診療を利用すると病院へ足を運ばなくても診察を受けることができるため、外出による新型コロナウイルス感染リスクを下げることができます。糖尿病など基礎疾患を持っている人は重症化しやすいといわれており、定期的な通院が必要な場合は通院による感染リスクを不安に感じる人もいます。ただし、病院の方針や病気の状況に応じて電話・オンライン診療で受診できる可能性があるため、そのような場合は一度かかりつけの病院に相談してみるとよいでしょう。

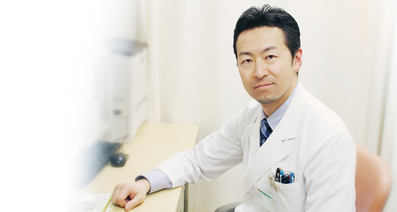

今回は糖尿病にかかっている人が電話・オンライン診療を受診する場合のメリット・デメリットや薬の処方、費用などについて、京都大学大学院医学研究科・医学部の糖尿病・内分泌・栄養内科教授の稲垣 暢也先生にお話を伺いました。

※本記事は2020年6月5日時点の医師個人の知見に基づくものです。

オンライン診療とは

新型コロナウイルス感染症流行に伴う電話・オンライン診療について、従来行われてきたオンライン診療と何が異なるのか教えてください。

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い現在実施されている“電話・オンライン診療”は、従来行われてきた“オンライン診療”とは別のものと認識していただきたいです。

従来のオンライン診療とは、スマートフォン・タブレット・パソコンなどを用いて、テレビ電話などの音声と映像の両方を利用して行われる診療を指し、所定の研修を受けた限られた医師のみ行うことが可能です。一方、新型コロナウイルス感染症流行の特別措置として行われる“電話・オンライン診療”は、新型コロナウイルス感染症の流行が収束するまでの時限的な措置です。映像がなく音声だけの一般的な電話でも受診可能で、感染症流行が収束するまでの一時的な措置であることから所定の研修を受けていない医師でも行えます。そのため、これまでオンライン診療を実施していなかった病院でも電話・オンライン診療を受診することが可能な場合があります。

オンライン診療の流れ

糖尿病にかかっている人が電話・オンライン診療を受けるまでの流れを教えてください。

まずはかかりつけの病院が電話・オンライン診療を行っているか確認しましょう。ウェブサイトを持っている病院であればウェブサイトを確認し、分からない場合には病院に電話で確認するとよいでしょう。

電話・オンライン診療が可能な病院であった場合は担当医に相談のうえ、通院の必要がなく電話・オンライン診療でよいと認められた場合には事前予約を行い受診しましょう。

京都大学医学部附属病院では感染拡大防止の観点から、定期的な通院があり次回の診療予約がある患者さんを対象に電話診療の予約を実施しています(2020年5月22日時点)。ウェブサイトに掲載された申込書に必要事項を記入し、FAXあるいは院内の回収箱に提出することで電話診療の予約を取ることができます。

メリット・デメリット

糖尿病にかかっている人が電話・オンライン診療を受診するメリット・デメリットについて教えてください。

電話・オンライン診療の最大のメリットは病院に足を運ばなくても医師の診察を受けられることです。病院は多くの人が集まる場所なので、どんなに対策をしていても感染リスクをゼロにすることは困難です。また、病院から自宅までの移動中にウイルスに感染する恐れもあります。そのため定期的な通院が必要な患者さんの中には、“通院によって新型コロナウイルスに感染してしまうのではないか”という不安を抱えている人もいます。当院でもそのような訴えがあった人には病気の状態を考慮して可能な限り電話・オンライン診療を実施しています。

一方、デメリットは対面診療と比較して医師が患者さんの状態をつかみにくいことです。現在行われている電話・オンライン診療のほとんどは、音声のみで行われる電話診療です。そのため、診療の間に顔色や体の状態などの所見を診ることができず、検査を行うこともできないので、質問内容や声の調子からしか患者さんの状態を知ることができません。

糖尿病にかかっている人に対する電話・オンライン診療の課題について教えてください。

糖尿病にかかっている人が電話・オンライン診療を受ける場合、通常血液検査を行わないことが課題です。

糖尿病の診療では定期的な通院で血液検査を行い、血糖値やヘモグロビン・エーワンシー(HbA1c)を測定することによって、血糖コントロールができているかなどの確認をします。しかし、電話・オンライン診療では通常血液検査を実施しないため、患者さんの訴える症状・状況やこれまでの経過などから推測して診療を行うことになります。

血糖コントロールができている人であれば、2~3か月程度は血液検査をせず電話・オンライン診療で様子を見てもよいでしょう。しかし、半年近く血液検査をせずにいると、検査をしていないうちに数値が大きく変動していることもあるため注意が必要です。

新しい採血法が可能になれば、糖尿病の電話・オンライン診療の可能性が広がるのでしょうか?

前述のとおり、糖尿病の電話・オンライン診療では通常血液検査を行わないため、数値による判断ができないことが課題です。しかし、病院に足を運ばなくても採血ができるようになれば糖尿病の電話・オンライン診療の質が向上するのではないかと考えます。

私は、2018年よりアメリカのDrawbridge Health社とともに検査用血液の新しい採取・保存方法の共同研究を行っています。同社が開発する医療機器は、研究段階で医療従事者が検査用の血液を従来の手法より簡便に採取できるうえ、採取した血液を室温で長期間保存できるため、自宅で採取した血液を病院に郵送して検査に活用することも可能です。このような新しい採血方法が広がれば、糖尿病の電話・オンライン診療はさらに可能性が広がると期待しています。

オンライン診療の適用

糖尿病にかかっている人といっても病状はさまざまだと思いますが、電話・オンライン診療を活用できる見込みがあるのはどのような人ですか?

これまでの血糖値やヘモグロビン・エーワンシーの数値が安定しており、血糖コントロールがきちんとできている人であれば電話・オンライン診療の受診が可能であると予想されます。かかりつけの病院に電話・オンライン診療の受診を相談してみましょう。

糖尿病にかかっている人の中でも直接受診したほうがよい場合はありますか?

血糖コントロールがうまくできていない人やインスリン治療を始めたばかりの人は血糖値が不安定になりやすいため、引き続き通院する必要があると考えます。また、新たにほかの症状が出現したような場合にも、通院したほうがよいと思います。ただし、人によって状況は異なるため、一度かかりつけの病院に相談してみてもよいでしょう。

糖尿病にかかっている人は新型コロナウイルス感染症が重症化しやすい基礎疾患に含まれています。他の疾患と比較しても糖尿病は電話・オンライン診療が有用と考えられるでしょうか?

糖尿病・高血圧・肥満症などの生活習慣病は食事の改善、継続的な運動、薬の服用など自宅でできる対策・治療が多いため、比較的電話・オンライン診療で様子の見やすい病気であると考えます。

ただし、患者さんの状態によっても異なるので、一度かかりつけの医師に相談するとよいでしょう。

オンライン診療を受けるうえでの注意点

糖尿病にかかっている人が電話・オンライン診療を受けるうえで必要なものはありますか。

遠隔で連絡を取り合う必要があるため、情報通信機器の用意が必要です。電話で診療を受ける場合には、家の電話や携帯電話・スマートフォンをご利用ください。音声・映像によるオンライン診療を受ける場合には、インターネットの通信環境がある場所でスマートフォンやタブレット、パソコンなどをご利用ください。

糖尿病にかかっている人が電話・オンライン診療で薬をもらいたい場合、どのような流れになるのでしょうか。

病院によっても異なりますが、薬局からの配送を行っている場合と患者さんが指定した薬局に病院から処方箋を送付し、患者さんに薬局で直接受け取ってもらう場合があります。

当院の場合、患者さんに薬局で直接受け取ってもらう方法をとっています。ご自身で受け取り薬局を指定してもらい、病院から薬局へFAXで処方箋を送信します。

電話・オンライン診療では、通常の対面診療より受診費用が高くなるのでしょうか?

電話・オンライン診療だからといって受診費用が高くなることはありません。ただし、受診費用は行われる診療内容によって異なるため詳しくはかかりつけの病院にお問い合わせください。

かかりつけの病院が電話・オンライン診療を実施していない場合、どのように対応するのがよいと考えられるでしょうか?

電話・オンライン診療の実施は、かかりつけの医師が患者さんの普段の状態を十分に把握できていることが前提になると思います。したがって、かかりつけの病院が電話・オンライン診療を行っていないからという理由で、電話・オンライン診療を行っている別の近医を受診するというのは、おすすめできません。病状が安定しているようなら、たとえば、普段よりも長い期間の処方をお願いするなど、かかりつけの医師とよく相談してください。

電話・オンライン診療を検討するにあたって、参考になる一般向けの情報源などがあれば教えてください。

厚生労働省では電話・オンライン診療の詳しい内容や受診の手順などについて、一般の方向けのページを作成しています。ただし、電話・オンライン診療の方針や受診方法などは病院によっても異なりますので、かかりつけの病院のウェブサイトなども併せてご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について

最後に、電話・オンライン診療を検討している糖尿病にかかっている人にメッセージをお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症が流行している昨今、感染予防対策をするにあたって電話・オンライン診療を検討することもひとつの方法です。ただし、病気の状態などによっては通院が必要となるケースもあるほか、病院によっては電話・オンライン診療を実施していないところもあるため、まずはかかりつけの病院に相談しましょう。なお、糖尿病にかかっている人は電話・オンライン診療が可能になった場合でも気を緩めず、食事や運動による血糖コントロールを意識して薬の服用を継続しましょう。

また、前述のように電話・オンライン診療では通常血液検査ができません。そのため血糖値やヘモグロビン・エーワンシーの測定ができず数値に基づく診療ができないなど、電話・オンライン診療には一定のリスクが伴います。新型コロナウイルス感染症の流行が落ち着いて特別措置が解除されたら、再び病院に足を運び血液検査や対面診療を受けていただきたいと考えます。

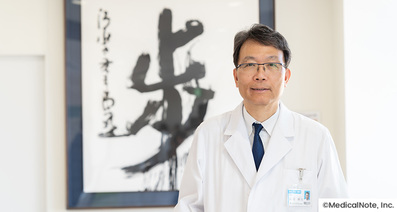

京都大学 名誉教授、公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 理事長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

「糖尿病」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が41件あります

境界型糖尿病から糖尿病への移行

今年の2月に出産しましたが、妊娠期間中は妊娠糖尿病でした。 3月の検診では血糖値の問題もなく、普段通りの食事にして良いと言われましたが6月に自ら負荷試験を希望し、その時に境界型糖尿病と言われました。 空腹時血糖値が89で、二時間後が173程でした。 先生には、体重の減量で変わってくると思うと言われ、言われた目標体重まで落とし、現在も維持しています。 そして先月に随時血糖値を測りに行くと、102でヘモグロビンA1cは5.1で正常範囲でした。 (普段は空腹時80代なので少し高め) そして昨日、検査をする機会があり、空腹時血糖を測りました。 その時、負荷試験をするつもりで病院へ行ったのですが空きがないと言われたので空腹のまま11時ごろに採血しましたが、117もあり、立派な境界型糖尿病ですと言われました。 ヘモグロビンA1cの値はまた結果が出ないと言われたのですが、たしかに先月の随時血糖値の102の時から調子に乗ってしまい特に気にせず高カロリーなものなどを毎日食べていました。 先月の検査から1ヶ月も経っていないのですが、明日負荷試験の予約をしました。 空腹時117ということはもう糖尿病に移行してる可能性は高いでしょうか? 先月は正常範囲だったのに食生活の乱れでこんなに早く糖尿病になるのでしょうか。 自分が悪いのですが、まだ20代なのにそう考えると不安で悲しくて先が見えません。

先月血液検査を受けて

今日結果を聞きにいくと糖尿病と言われました。血糖値は高くありませんがHb〜の数値が6.6だったので薬を処方されました。飲んだあとふらつくかもしれないのでブドウ糖をもらったのですが、その数値で薬を飲まないといけないのでしょうか?運動と食事療法で何とかならないものなんでしょうか?飲み始めたら一生飲まないといけないと言われました。出来ることなら薬は飲みたくありません。やっぱり服薬は必要なのでしょうか…

糖尿病 朝のはきけ

ひと月程前から朝起きた時吐き気に悩まされるようになりました。日中は比較的元気なのですが寝ていると顔などむくんでしまい頻尿でもある為よく眠れません お医者様よりお薬は毎月頂いてますが、血糖値を下げるように言われるのみなので取り急ぎ朝のはきけについて助言をお願いします。

糖尿病は治りますか?

3年前に足のやけどで入院、糖尿病と診断され、左足の指切断となりました。10ヶ月前にまた高熱で入院し、右足の指切断となりました。 なんとか仕事に復帰してがんばっていますが、ここまで進行した糖尿病が回復に向かうことはあるのでしょうか? 本人は治したいと思いながらも、なかなかタバコがやめられません。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「糖尿病」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。