この記事では、糖尿病におけるインスリン治療の進歩について詳しくご説明します。糖尿病やメタボリックシンドロームなどの生活習慣病を中心に豊富な臨床経験をもつ、国際医療福祉大学三田病院内科部長の小山一憲先生にお話をうかがいました。

インスリン製剤のあゆみ―ウシからブタ、そしてヒトへ

最初のインスリン製剤は、ウシからとったものでした。当時は大量のウシの膵臓からごくわずかしか生成できず不純物も多く含まれていました。また作用時間が短く、一日に何度も注射を打たなければなりませんでした。その後、亜鉛を加えると結晶化して純度が高まり作用時間も延びることがわかって、ウシから作られたレンテインスリンが製品化されました。これは1日に1回か2回注射すればよいというものでした。

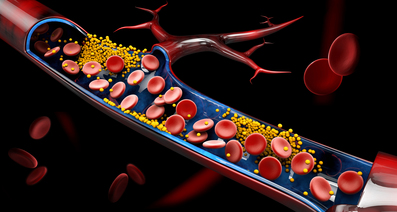

しかしウシとヒトではアミノ酸配列が異なるため、よりヒトに近いブタのインスリンを使うようになりました(ブタのアミノ酸配列はヒトと1種類しか異なりません)。ところがインスリンはタンパク質であるため、抗体ができてインスリンが効かなくなるという問題がありました。そこでヒトのアミノ酸配列と同じ構造を持つヒト型インスリン製剤が求められるようになっていったのです。

ようやく開発されたヒト型インスリン製剤にも問題点がありました。保存中に6量体と呼ばれる結晶構造をつくるため、それを皮下に注射しても結晶がバラバラになって吸収されるまでに時間を要するのです。そのため食事をする前に15分から30分程度、早めに注射しなければなりませんでした。

超速効型インスリンと持効型インスリン

この欠点を克服するために、超速効型インスリン製剤が開発されました。結晶構造をつくる結び目のところのアミノ酸配列を変えて、結晶ができないようにしたのです。最初から1分子の状態で存在しているので、皮下に注射するとすぐに吸収されて効果を発揮し、健康な人が食事をした時のインスリン分泌パターンにより近づけることが可能になりました。超速効型インスリン製剤ができたことで、食事の直前あるいは食後すぐに注射をすればよいということになり、患者さんの生活にかなりの自由度がもたらされるようになりました。

その一方で、超速効型インスリン製剤は短時間で効果が落ちてくるので、健康な人のインスリン分泌パターンに似せるためには長い時間持続するインスリン製剤も必要でした。それまでにも中間型というある程度長い時間持続するものはありましたが、やはり効果にはピークがあり、なだらかに効果が落ちていくという効き方をするものでした。

また、インスリン注射に用いるデバイスの種類も進歩してきました。従来はバイアルと呼ばれるガラス製容器から注射器に移して使っていましたが、次第にペン型注射器が主流になっていくなかで、長時間作用するインスリン製剤は技術的な問題でバイアルのものしかなく、ペン型にすることができませんでした。

このような需要に応える新しいインスリン製剤として、ペン型の持効型溶解インスリン製剤が開発されました。これによって、24時間一定量のインスリンが体内にあるという状態を維持することが可能になりました。

1型糖尿病の患者さんの場合、インスリンがなくなると糖尿病性ケトアシドーシス(インスリン不足によって糖のかわりに脂肪の代謝が進み、脂肪が分解してできるケトン体が蓄積して血液が酸性に傾くこと)を起こすおそれがあります。しかし、持効型溶解インスリン製剤ができたことでその危険度をかなり下げることができるようになりました。

超速効型インスリン製剤と持効型溶解インスリン製剤を組み合わせて使うことで、健康なヒトのインスリン分泌パターンを再現するというのが、今のインスリン補充療法のスタンダードな方法になっています。患者さん自身が血糖測定を行い、インスリン量を調整しながらコントロールする方法を強化インスリン療法といいます。

持続皮下インスリン注入(CSII)

しかし、1型糖尿病の患者さんの場合は、一定の方法でインスリン製剤を使っていても吸収のしかたに変動がみられる場合があります。日中の変動が激しい方や、一定の血糖値を持続させないと妊娠の継続が難しい方などの場合には、体外にある小型のポンプから、腹部の皮下に留置した針・チューブを通して超速効型インスリンを持続的に注入します。

国際医療福祉大学 教授

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

「糖尿病」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が41件あります

境界型糖尿病から糖尿病への移行

今年の2月に出産しましたが、妊娠期間中は妊娠糖尿病でした。 3月の検診では血糖値の問題もなく、普段通りの食事にして良いと言われましたが6月に自ら負荷試験を希望し、その時に境界型糖尿病と言われました。 空腹時血糖値が89で、二時間後が173程でした。 先生には、体重の減量で変わってくると思うと言われ、言われた目標体重まで落とし、現在も維持しています。 そして先月に随時血糖値を測りに行くと、102でヘモグロビンA1cは5.1で正常範囲でした。 (普段は空腹時80代なので少し高め) そして昨日、検査をする機会があり、空腹時血糖を測りました。 その時、負荷試験をするつもりで病院へ行ったのですが空きがないと言われたので空腹のまま11時ごろに採血しましたが、117もあり、立派な境界型糖尿病ですと言われました。 ヘモグロビンA1cの値はまた結果が出ないと言われたのですが、たしかに先月の随時血糖値の102の時から調子に乗ってしまい特に気にせず高カロリーなものなどを毎日食べていました。 先月の検査から1ヶ月も経っていないのですが、明日負荷試験の予約をしました。 空腹時117ということはもう糖尿病に移行してる可能性は高いでしょうか? 先月は正常範囲だったのに食生活の乱れでこんなに早く糖尿病になるのでしょうか。 自分が悪いのですが、まだ20代なのにそう考えると不安で悲しくて先が見えません。

先月血液検査を受けて

今日結果を聞きにいくと糖尿病と言われました。血糖値は高くありませんがHb〜の数値が6.6だったので薬を処方されました。飲んだあとふらつくかもしれないのでブドウ糖をもらったのですが、その数値で薬を飲まないといけないのでしょうか?運動と食事療法で何とかならないものなんでしょうか?飲み始めたら一生飲まないといけないと言われました。出来ることなら薬は飲みたくありません。やっぱり服薬は必要なのでしょうか…

糖尿病 朝のはきけ

ひと月程前から朝起きた時吐き気に悩まされるようになりました。日中は比較的元気なのですが寝ていると顔などむくんでしまい頻尿でもある為よく眠れません お医者様よりお薬は毎月頂いてますが、血糖値を下げるように言われるのみなので取り急ぎ朝のはきけについて助言をお願いします。

糖尿病は治りますか?

3年前に足のやけどで入院、糖尿病と診断され、左足の指切断となりました。10ヶ月前にまた高熱で入院し、右足の指切断となりました。 なんとか仕事に復帰してがんばっていますが、ここまで進行した糖尿病が回復に向かうことはあるのでしょうか? 本人は治したいと思いながらも、なかなかタバコがやめられません。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「糖尿病」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。