糖尿病の方にとって、炭水化物(糖質)をどのように摂取するかは非常に大きな問題となります。血糖値が急激に上下してしまうと病気を進行させてしまうこともあるため、意識しながら食事内容を検討する必要があります。そのような患者さんに対して、「カーボカウント」と呼ばれる計算方法が有効であるといいます。カーボカウントとはどのようなものなのでしょうか? 横浜労災病院栄養管理部の張 日怜さんにご説明していただきました。

カーボカウントとは?

炭水化物(糖質)は英語で「carbohydrates(カーボハイドレイト)」と呼びます。これを略して「カーボ」と呼んでいます。また、食事中の炭水化物(糖質)量を把握して、食後の血糖値を調整する方法を「カーボカウント」といいます。食べる炭水化物(糖質)の量と、それを代謝するために必要なインスリンの量を知ることによって、食後の血糖値を安定させることができます。この方法では、食事に含まれる炭水化物(糖質)の量を「カーボ」という単位に換算します。

カーボカウントは、栄養素のうち炭水化物(糖質)のみを制限する「糖質制限食」、「低糖質食」、「低インスリンダイエット」などとは異なります。

カーボとはどのくらいの量?

アメリカでは1カーボを15gと設定しているのですが、日本において、多くの施設では炭水化物(糖質)1カーボを10gとカウントしています。これは日本の食品交換表は1単位が80kcalであり、炭水化物(糖質)20gに相当することから、こちらのほうが計算がしやすくなるためです。

基礎カーボカウントについて

基礎カーボカウントとは、毎食の炭水化物(糖質)量をできるだけ一定にすることで血糖値の乱降下を防ぎ、安定させる方法のことをいいます。基礎カーボカウントは、糖尿病の方全員が対象となる全般的な方法です。基礎カーボカウントでは、1日の摂取エネルギーのうち50〜60%を炭水化物(糖質)で摂取するように調整します。

応用カーボカウントについて

応用カーボカウントとは、基礎カーボカウントとは違い、炭水化物(糖質)の量を毎回一定にする必要はありません。その代わり、食べる炭水化物(糖質)の量と、食前に計測した血糖値に合わせてインスリンをどれだけ投与するかをその都度調整する必要があります。

応用カーボカウントの対象者は、強化インスリン療法やインスリンポンプ療法中の1型糖尿病の方、インスリン依存状態に近い2型糖尿病の方、膵疾患による糖尿病の方が対象になります。

カーボカウントでは3つの数値を知っておくことが大事

カーボカウントをする際に目安となる大切な数値が3つあります。

1食あたりのインスリン量の求め方

インスリン/カーボ比

1カーボの炭水化物(糖質)に対して、必要な超速効型インスリンの量のことを「インスリン/カーボ比」といいます。この計算式は以下のとおりです。

1日の総インスリン量(TDD)÷50

例えば、1日に必要な総インスリン量が50単位だとすると、50÷50=1、インスリン/カーボ比は1となります。すなわち、1カーボ(=炭水化物10g)に対して超速効型インスリン1単位が見合った量になります。

血糖補正の求め方

インスリン効果値

超速効型インスリン1単位で約3時間後にどのくらい血糖が下がるかという、インスリンの効果を示す値です。計算式は以下のとおりです。

1800÷1日の総インスリン量(TDD)

例えば、1日に必要な総インスリン量が30単位だとすると、1800÷30=60となり、超速効型インスリン1単位で、インスリン効果値は60となります。すなわち、もし何も食べないで超速効型インスリンを1単位打つと血糖は60下がることになります。仮に目標の食前血糖値を120と決めたとき、実際の食前血糖値が180であったとすれば、目標より60mg/dl高いわけですから、補正のために1単位のインスリンを打つ必要があることになります。

以上の2つの数値から、「食事に対して必要なインスリン」と「血糖補正のために必要なインスリン」を求めて足した数値が、食前に打つインスリン量となります。

【(インスリン/カーボ比)×(そのときに食べる糖質のカーボ数)】+【(実際の血糖値-目標血糖値)÷(インスリン効果値)】

なお、これらの計算で求められる値はあくまでも目安であり、個人差もあります。したがって実際のインスリン/カーボ比やインスリン効果値は、治療を実践する中で主治医や医療スタッフと振り返りを行い、常に微調整をしていくことが必要です。

1食のカーボ量を知る

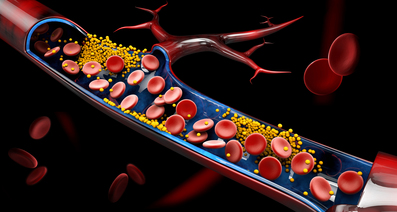

食事をした後、血糖値が上昇する要因は90%が炭水化物(糖質)によるものだと考えられています。つまり、主食の重量(%)から炭水化物(糖質)量を算出することが、食事に含まれるカーボ量を知るうえで最も大切です。徳島大学の研究によれば、米飯の場合は重量の40%、パンや餅では50%、ゆで麺や芋類では20%が糖質と考えられます。

カーボカウントの具体例

たとえば1食に150gの米飯を食べるとすれば、150g×40%=60g、すなわち6カーボの糖質をとることになるわけです。また日本人の平均的な食事では、副食に含まれる糖質は概ね20g・2カーボ程度と考えられています。米飯150gと主菜・副菜の組み合わせの食事であれば、主食6カーボ、副食2カーボ、計8カーボ分の食事となるわけです。

ただし、副食に糖質を多く含む食物、たとえばポテトサラダなどの芋類を使った料理や、小麦粉を使用する天ぷら・餃子などを食べる場合には、その量に応じて副食のカーボ数をカウントする必要があります。

カーボカウントで大切なこととは

基礎カーボカウント・応用カーボカウントどちらの方法であっても、炭水化物(糖質)だけに気を配るのではなく、タンパク質や脂質など、その他の栄養バランスや摂取量の確認、体重の変動のチェックを常にしていくことが大切です。

また、腎機能が低下している患者さんの場合は、カーボカウントを行うにあたり、低下具合に応じてタンパク質や塩分の制限を行う必要があります。また、栄養摂取量における炭水化物の割合も高く設定されますので、主治医や管理栄養士とよく相談して実行します。

しかし、糖尿病だからといってむやみに食事を制限し、食事の楽しみをなくしてしまうことはありません。

一般の方でも、食べ過ぎれば体重が増加します。カーボカウントはあくまでも食事療法の一つです。食事のバランスに留意しつつ、自分の体に見合った食事の方法を見つけていくことが、将来的に最も重要になってくるといえます。「おいしく食べる」と「体にいい食事を心がける」この2点を意識しながら、健康的で楽しい食生活を送っていただきたいと思います。

松澤内科・糖尿病クリニック 院長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

「糖尿病」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が41件あります

境界型糖尿病から糖尿病への移行

今年の2月に出産しましたが、妊娠期間中は妊娠糖尿病でした。 3月の検診では血糖値の問題もなく、普段通りの食事にして良いと言われましたが6月に自ら負荷試験を希望し、その時に境界型糖尿病と言われました。 空腹時血糖値が89で、二時間後が173程でした。 先生には、体重の減量で変わってくると思うと言われ、言われた目標体重まで落とし、現在も維持しています。 そして先月に随時血糖値を測りに行くと、102でヘモグロビンA1cは5.1で正常範囲でした。 (普段は空腹時80代なので少し高め) そして昨日、検査をする機会があり、空腹時血糖を測りました。 その時、負荷試験をするつもりで病院へ行ったのですが空きがないと言われたので空腹のまま11時ごろに採血しましたが、117もあり、立派な境界型糖尿病ですと言われました。 ヘモグロビンA1cの値はまた結果が出ないと言われたのですが、たしかに先月の随時血糖値の102の時から調子に乗ってしまい特に気にせず高カロリーなものなどを毎日食べていました。 先月の検査から1ヶ月も経っていないのですが、明日負荷試験の予約をしました。 空腹時117ということはもう糖尿病に移行してる可能性は高いでしょうか? 先月は正常範囲だったのに食生活の乱れでこんなに早く糖尿病になるのでしょうか。 自分が悪いのですが、まだ20代なのにそう考えると不安で悲しくて先が見えません。

先月血液検査を受けて

今日結果を聞きにいくと糖尿病と言われました。血糖値は高くありませんがHb〜の数値が6.6だったので薬を処方されました。飲んだあとふらつくかもしれないのでブドウ糖をもらったのですが、その数値で薬を飲まないといけないのでしょうか?運動と食事療法で何とかならないものなんでしょうか?飲み始めたら一生飲まないといけないと言われました。出来ることなら薬は飲みたくありません。やっぱり服薬は必要なのでしょうか…

糖尿病 朝のはきけ

ひと月程前から朝起きた時吐き気に悩まされるようになりました。日中は比較的元気なのですが寝ていると顔などむくんでしまい頻尿でもある為よく眠れません お医者様よりお薬は毎月頂いてますが、血糖値を下げるように言われるのみなので取り急ぎ朝のはきけについて助言をお願いします。

糖尿病は治りますか?

3年前に足のやけどで入院、糖尿病と診断され、左足の指切断となりました。10ヶ月前にまた高熱で入院し、右足の指切断となりました。 なんとか仕事に復帰してがんばっていますが、ここまで進行した糖尿病が回復に向かうことはあるのでしょうか? 本人は治したいと思いながらも、なかなかタバコがやめられません。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「糖尿病」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。