糖尿病には複数の種類があり、それぞれ原因や病態が異なります。また糖尿病を治療せずにいると、脳梗塞や心筋梗塞のリスクになったり、合併症を引き起こしたりする恐れがあります。ですから、糖尿病について正しい知識を得ることはとても重要といえます。

本記事では、糖尿病の病態や治療をせずにいるリスクなどについて解説します。

糖尿病とはどのような病気?

糖尿病の発症メカニズム

糖尿病とは、血糖値(血液中のブドウ糖の濃度)を下げるはたらきをするインスリンというホルモンが正しく作用しないことによって慢性的な高血糖状態が持続する病気です。インスリンが作用しなくなる理由は2つあります。1つはインスリンの分泌量が減少すること、もう1つがインスリンの分泌は正常に保たれているもののはたらきが悪くなること(インスリン抵抗性)です。インスリン抵抗性は、過食や肥満など生活習慣の悪化によって起こりやすくなることが分かっています。

患者数について

厚生労働省が2019年に行った調査によると、糖尿病が強く疑われる方の割合は男性 19.7%、女性 10.8%となっており、2009年からの 10 年間で男女ともに大きな増減はありません。年代別にみると、年齢が上がるにつれてその比率は高くなっています。

糖尿病の種類と病態

糖尿病はその原因によって、1型糖尿病、2型糖尿病、遺伝子異常や他疾患が原因の糖尿病、妊娠糖尿病に大別されます。それぞれの原因や病態などについて解説します。

1型糖尿病

1型糖尿病は主に自己免疫異常によって生じます。ある種のウイルスへの感染など何らかの原因による自己免疫反応が膵臓内のβ細胞(インスリンを分泌する細胞)破壊に関与するといわれています。細胞が壊れるとインスリンが分泌されなくなります。そのため、多くの場合でインスリンの投与が必要な状態に陥るのです。

1型糖尿病は比較的若い方が発症するといわれていましたが、近年は年齢に関係なく発症することが明らかになっています。

2型糖尿病

インスリンの分泌量が遺伝的に少ない、あるいは過食や運動不足などの生活習慣、およびその結果として起こる肥満が加わりインスリン抵抗性を助長させるために、インスリンが作用不足になることで生じます。2型糖尿病の場合、さまざまな要因が重なって発症することが多いですが、ご両親が2型糖尿病である方は発症率が高いといわれているため遺伝的な要素も大きいと考えられています。

2型糖尿病は高齢になるにつれて患者数が多くなっています。これには、加齢に伴うインスリン分泌能力の低下および肥満や過食、運動不足といった生活習慣の変化が関係しているといわれています。

他疾患が原因の糖尿病

糖尿病の原因となる病気の代表的なものとして、肝硬変や慢性膵炎などが挙げられます。そのほか、甲状腺の病気や副腎機能障害といった内分泌疾患やある種の遺伝子異常によって起こる場合もあります。

妊娠糖尿病

妊娠をきっかけに発見された糖の代謝異常を妊娠糖尿病といいます。妊娠によって分泌される女性ホルモンの影響でインスリンのはたらきが悪化したり、肥満になったりすることが発症の要因として挙げられます。また、もともと糖尿病になりやすいタイプの方が妊娠することにより症状が出やすくなったとも考えられます。

出産退院後はインスリンなどの治療は必要なくなる場合が多いですが、長い年月でみると妊娠糖尿病であった方は将来的に糖尿病になる可能性が高いといわれています。

糖尿病の症状――1型糖尿病と2型糖尿病の症状について

1型糖尿病

1型糖尿病では、口や喉の渇き、多飲多尿、さらに全身倦怠感といった高血糖に依存する症状が突然現れます。重症な場合には、ケトアシドーシスと呼ばれる極度のインスリン不足になり、意識不明の状態で救急搬送されることもあります。1型糖尿病では、このような症状が突然現れるまで気付かないケースが多いのが特徴です。

2型糖尿病

2型糖尿病の場合、初期は無症状の場合がほとんどです。進行すると1型糖尿病と同じく口や喉の渇き、多飲多尿や全身倦怠感などの症状が現れます。2型糖尿病では、自覚症状がないときに健康診断で血糖値が高いと指摘され、それをきっかけに病院を受診して糖尿病と診断される場合も多いと考えられます。

糖尿病を治療せずにいるリスク――脳梗塞や心筋梗塞、合併症など

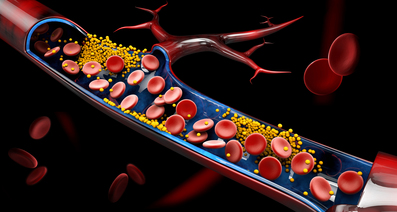

血糖値の高い状態が続くと最悪の場合、意識障害を起こす危険性が高まります。また、動脈硬化が進み脳梗塞や心筋梗塞のリスクにもなり得ます。このように全身にさまざまな病気を引き起こす恐れがあるため、早期発見・早期治療が重要なのです。

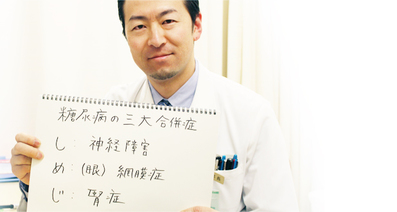

さらには糖尿病の三大合併症である糖尿病神経障害、糖尿病網膜症、糖尿病性腎症が進行しやすいと考えられます。これらの合併症に対しては各診療科と連携して治療を行う必要があります。次では、糖尿病の三大合併症について詳しくご説明します。

糖尿病の三大合併症

糖尿病神経障害

慢性的に高血糖が続くことにより末梢神経が障害される病態を糖尿病神経障害といいます。長い神経から変性が生じるため、はじめに足に症状が現れることがほとんどです。具体的にはじんじんするような足先のしびれや冷えといった症状が出ます。なお、進行すると立ちくらみなどの自律神経の障害をきたすこともあります。

糖尿病網膜症

糖尿病網膜症は、高血糖によって眼球の内側にある網膜という部分の血液の巡りが悪くなったり血管が詰まったりすることで引き起こされる病気です。網膜に十分な血液が供給されなくなり、放置すると突然目が見えなくなる恐れがあります。

早期には自覚症状がないため、眼科での検査が必要になります。血糖値をきちんとコントロールすることは糖尿病網膜症の進行抑制や発症予防につながるため、眼科での治療と糖尿病治療のどちらもしっかりと行うことが重要といえます。

糖尿病性腎症

糖尿病性腎症とは、高血糖の状態が長く続くことにより腎臓がダメージを受け、腎機能が低下してしまう病態です。糖尿病性腎症が進行すると人工透析が必要になります。しかし、初期の段階では自覚症状がほとんどないため、尿検査によりアルブミンの値を調べ、腎機能が悪化していないかを確認します。

腎機能の悪化を防ぐためには、糖尿病の薬物療法に加えて、栄養指導や生活指導、運動指導を行うことが肝心です。

糖尿病の予防・早期発見のためにできることとは

予防のために見直すべき生活習慣――食事、運動、禁煙

糖尿病の予防のために日常生活でできることとして、まず総摂取エネルギー量の適正化が挙げられます。ただし、高齢の方の場合などは食事のカロリーを制限すると筋肉量が落ちてしまうこともありますので、食事はきちんと取って間食に伴う過食を控えることが大切です。

また、日常生活に運動を取り入れていくことも糖尿病予防には効果的です。今まで電車に乗っていたところを歩く、エスカレーターではなく階段を使うなど、日常生活の中で運動強度を上げて予防に努めましょう。

禁煙やお酒を控えることも重要といえます。特に飲酒の際はお酒のみならず“あて(つまみ)”が多くなり過食になりやすいため注意が必要です。

定期的な健康診断の受診で早期発見に努めて

糖尿病の初期は自覚症状がない場合が多いため、早期発見には定期的に健康診断を受けることが大切です。糖尿病の発症には、複数の遺伝因子の関与、生活習慣およびその結果として環境因子が関係しています。家族内集積が高いため、ご両親が糖尿病であるという方は特にしっかりと検査を受けましょう。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

「糖尿病」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が41件あります

境界型糖尿病から糖尿病への移行

今年の2月に出産しましたが、妊娠期間中は妊娠糖尿病でした。 3月の検診では血糖値の問題もなく、普段通りの食事にして良いと言われましたが6月に自ら負荷試験を希望し、その時に境界型糖尿病と言われました。 空腹時血糖値が89で、二時間後が173程でした。 先生には、体重の減量で変わってくると思うと言われ、言われた目標体重まで落とし、現在も維持しています。 そして先月に随時血糖値を測りに行くと、102でヘモグロビンA1cは5.1で正常範囲でした。 (普段は空腹時80代なので少し高め) そして昨日、検査をする機会があり、空腹時血糖を測りました。 その時、負荷試験をするつもりで病院へ行ったのですが空きがないと言われたので空腹のまま11時ごろに採血しましたが、117もあり、立派な境界型糖尿病ですと言われました。 ヘモグロビンA1cの値はまた結果が出ないと言われたのですが、たしかに先月の随時血糖値の102の時から調子に乗ってしまい特に気にせず高カロリーなものなどを毎日食べていました。 先月の検査から1ヶ月も経っていないのですが、明日負荷試験の予約をしました。 空腹時117ということはもう糖尿病に移行してる可能性は高いでしょうか? 先月は正常範囲だったのに食生活の乱れでこんなに早く糖尿病になるのでしょうか。 自分が悪いのですが、まだ20代なのにそう考えると不安で悲しくて先が見えません。

先月血液検査を受けて

今日結果を聞きにいくと糖尿病と言われました。血糖値は高くありませんがHb〜の数値が6.6だったので薬を処方されました。飲んだあとふらつくかもしれないのでブドウ糖をもらったのですが、その数値で薬を飲まないといけないのでしょうか?運動と食事療法で何とかならないものなんでしょうか?飲み始めたら一生飲まないといけないと言われました。出来ることなら薬は飲みたくありません。やっぱり服薬は必要なのでしょうか…

糖尿病 朝のはきけ

ひと月程前から朝起きた時吐き気に悩まされるようになりました。日中は比較的元気なのですが寝ていると顔などむくんでしまい頻尿でもある為よく眠れません お医者様よりお薬は毎月頂いてますが、血糖値を下げるように言われるのみなので取り急ぎ朝のはきけについて助言をお願いします。

糖尿病は治りますか?

3年前に足のやけどで入院、糖尿病と診断され、左足の指切断となりました。10ヶ月前にまた高熱で入院し、右足の指切断となりました。 なんとか仕事に復帰してがんばっていますが、ここまで進行した糖尿病が回復に向かうことはあるのでしょうか? 本人は治したいと思いながらも、なかなかタバコがやめられません。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「糖尿病」を登録すると、新着の情報をお知らせします

![メディカルノート編集部 [医師監修]](http://carbon-assets.medicalnote.jp/uploads/doctor/image/0/740/s200x200_5c2d6660-6479-496b-a4d5-a475eca85c88.png)