市民公開講座「認知症予防を再考する」レポート①

医療法人社団彰耀会 メモリーケアクリニック湘南 理事長・院長、横浜市立大学医学部 臨床教授、日...

内門 大丈 先生

栄樹庵診療所 院長、東京慈恵会医科大学 精神医学講座 客員教授、東京慈恵会医科大学附属病院 精...

繁田 雅弘 先生

日本は世界でも比類なく高齢化が進展し、認知症は増加の一途を辿っています。

認知症は、重症化したとき、患者さん本人やご家族、介護にかかわる方々に大きな負担がかかる場合があります。そのため、認知症は医学的観点のみならず、社会的観点からも大きな課題を抱える病気といえます。このようななか、認知症予防・対策を目的とした「日本認知症予防学会」が2011年に設立され、神奈川県支部ではさまざまな活動を行なっています。

去る2018年8月2日(木)、神奈川県の横浜市社会福祉センターにて、市民公開講座「認知症予防を再考する—当事者の声を聴けていますか?」が開催されました。本記事では、当日の様子(前半)をレポートします。

記事2『市民公開講座「認知症予防を再考する」レポート②』では、講座の後半部分、繁田雅弘先生による特別公演をレポートしています。

開会の挨拶

まず、日本認知症予防学会神奈川県支部 支部長の北村伸先生より、開会の挨拶が行われました。

北村伸先生:たくさんの方にお集まりいただき感謝申し上げます。私たち日本認知症予防学会神奈川支部は、2017年2月に活動を開始しました。目的のひとつは「認知症とその予防について理解を深め、認知症になっても安心して暮らせる街をつくる」ことです。

活動の一環として、市民公開講座を行なっています。ぜひ最後までお聞きいただければ幸いです。本日は、どうもありがとうございます。

講演①「毎日の生活を楽しむことの大切さ」認知症当事者の視点

初めに、アルツハイマー型認知症のご本人である近藤英男さんと、一般社団法人かまくら認知症ネットワーク 代表理事を務める稲田秀樹さんにより、「毎日の生活を楽しむことの大切さ」についてご講演が行われました。

座長:汐入メンタルクリニック 院長 阿瀬川孝治先生

講師:近藤英男さん、稲田秀樹さん

57歳で若年性アルツハイマー型認知症と診断を受ける

稲田さん:近藤さんは、57歳で若年性アルツハイマー型認知症(65歳未満で発症した認知症)と診断を受けました。それまではどのようなお仕事をされていたのですか?

近藤さん:理化学機器関連の会社で営業職をしていました。しかし、55歳くらいから、仕事中に何をすべきか判断できなくなったり、取引先で受けた注文の内容を忘れてしまったりすることが増え、何かがおかしいと感じ始めました。

しばらく様子をみましたが好転する様子がなかったため、会社と相談の上、営業職を離れて配置転換することを決めました。しかし、それでも状態は改善されず、57歳の頃に会社のすすめで専門医を受診し、「若年性アルツハイマー型認知症」と診断を受けます。

稲田さん:診断名を聞いたときは、どんな気持ちでしたか?

近藤さん:もう、まさか自分が、という信じられない気持ちでした。ただ、祖父がアルツハイマー型認知症の診断を受けていたので、もしかしたら遺伝が関係しているのかもしれない、とも思いました。

週に4日デイサービスに通い「認知症と共に歩む」日々

稲田さん:それから8年が過ぎましたが、現在はどのような生活を送っているのですか。

近藤さん:週に4日デイサービスを利用し、ほかの日は友人との散歩や宴会を楽しんでいます。利用しているデイサービスは「アニエルチ」という名前で、アニマル(動物)、エルダー(高齢者)、チルドレン(子ども)がみんなで仲良く楽しく遊ぼう、という意味が込められています。実際、保育所にデイサービスが併設されていて、子どもたちと触れ合う時間がとても楽しいです。

本日の聞き手である稲田さんとは若年性認知症のサロンに参加するなかで出会い、2017年1月にギターデュオ「ヒデ2」を結成しました。それ以来、各所で積極的にライブ活動を行なっています。

稲田さん:ご自身が認知症であることを、恥ずかしい・隠したいと思ったことはありますか?

近藤さん:まったく恥ずかしいとか隠したいとは思わないです。認知症になったことは変えられないし、あまり気にせずに暮らしていこうと思っています。

稲田さん:会場には、認知症で悩んでいる方や、そのご家族が数多くいらっしゃると思います。皆さんにメッセージをお願いします。

近藤さん:病気(認知症)になってしまったら仕方がない。この病気と歩んでいこうとする姿勢が大切だと思います。とはいえ、すぐに気持ちを切り替えるのは難しい。私自身も、前向きになれるまでには少し時間がかかりました。ですから、少しずつでも、認知症と共に歩もうと考えられたらよいと思います。

「認知症になっても楽しんで生きられる社会」をつくりたい

稲田さん:ありがとうございます。私は、近藤さんとさまざまな活動を行うなかで、大きな変化を感じています。これまで、認知症はどうしてもネガティブな面が注目される傾向にあり、それゆえ多少の偏見なども存在していました。しかし、認知症の当事者からポジティブな発信を続けることで、徐々に社会の反応が変化していることを感じます。

近藤さん: 認知症になっても、自分が納得して楽しみながら生きることが重要だと思います。あとは、周りの方々が認知症を理解することも大切です。認知症になったらおしまい、ではない。認知症になってから始まる楽しいこと、面白いことはたくさんあります。これからも私たちは「認知症になっても楽しんで生きられる社会」をつくるために、活動を続けます。

講演②「小田原での認知症対策2018」実践報告

続いて、小田原市にある武井内科医院 院長の武井和夫先生より、「小田原での認知症対策2018」と題した実践報告が行われました。

座長:相模原協同病院 総合内科部長 杉谷雅人先生

講師:武井内科医院 院長 武井和夫先生

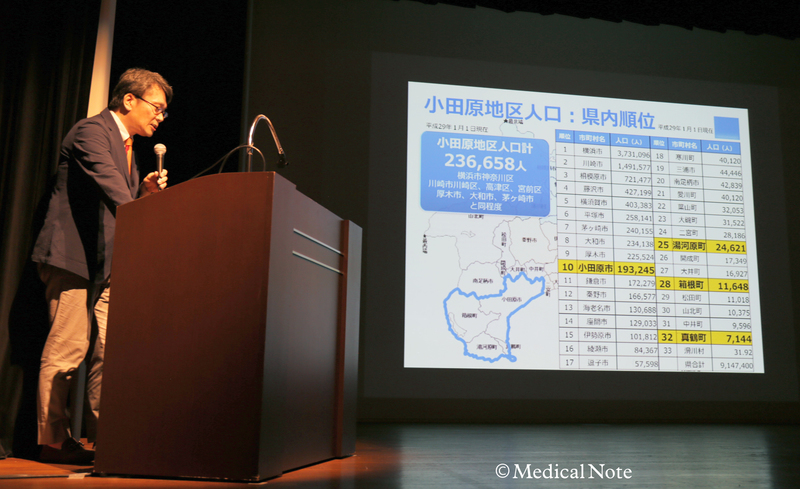

小田原地区は県内屈指の高齢化地域である

小田原地区は、小田原市、湯河原町、箱根町、真鶴町で構成されます。同地区は、県内においても特に高齢化が進展している地域であることから、認知症対策は重要な課題であるといえます。

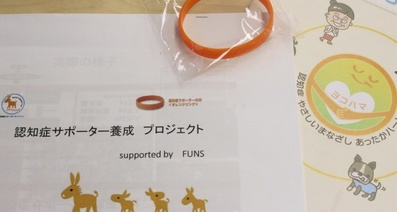

2015年に「認知症をにんちしよう会」を設立

小田原地区の状況を受けて、医療・福祉・介護で地域を支えることを目的として、2015年に「認知症をにんちしよう会」を設立しました。認知症は生活が障害されるという特徴からみると医療だけでは支えきれない部分があり、さまざまな支援が必要になります。

切れ目なく一体的に支援が続くことで、安心して暮らせる地域が実現できるはずですから、その一助になればと思い、本会での活動を行なっています。

<活動内容>

- 実行委員会(年4回ほど)

- 認知症シンポジウム

- 認知症にんちしよう会イベント

など

「認知症シンポジウム2018」の開催

2018年5月20日、認知症シンポジウムを開催。当日は78名のスタッフで運営を行い、195名の方が参加しました。「認知症になっても安心して暮らせる地域づくり」をテーマにシンポジウムを行い、参加者からはたくさんの喜びの声をいただきました。

おだわら式 認知症初期集中支援事業の推進

おだわら式 認知症初期集中支援事業では、地域全体をカバーできるようチーム制をとり、サポート医・専門医と地域包括支援センターをマッチングさせる仕組みを始めました。チーム員は2か月に1回集まり、また、小田原医師会地域医療連携室からも参加していただき、積極的に情報交換・学びの場をつくります。

ODAWARA若年認知症サポートプロジェクトが実践ケア賞を受賞

当会では、ODAWARA若年認知症サポートプロジェクト(神奈川県小田原市、代表:峯尾生恵さん)を推進しています。当プロジェクトは、月に1回若年性認知症の方やご家族、医療・福祉・介護スタッフが集い、食事や運動などを通じて情報交換を行う活動です。

2018年6月には、ODAWARA若年認知症サポートプロジェクトが「日本認知症ケア学会・読売認知症ケア賞」の実践ケア賞を受賞しました。

同賞は、質の高い認知症ケアの実現に取り組む個人・団体グループの努力・貢献を讃えるものです。本プロジェクトにおける「認知症の方の、尊厳ある生活をつくる」取り組みが評価され、今回の受賞につながりました。

記事2『市民公開講座「認知症予防を再考する」レポート②』では、繁田雅弘先生による特別講演の様子をレポートします。

医療法人社団彰耀会 メモリーケアクリニック湘南 理事長・院長、横浜市立大学医学部 臨床教授、日本精神神経科診療所協会 理事、神奈川県精神神経科診療所協会 副会長

栄樹庵診療所 院長、東京慈恵会医科大学 精神医学講座 客員教授、東京慈恵会医科大学附属病院 精神神経科 客員診療医長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医療法人社団彰耀会 メモリーケアクリニック湘南 理事長・院長、横浜市立大学医学部 臨床教授、日本精神神経科診療所協会 理事、神奈川県精神神経科診療所協会 副会長

内門 大丈 先生日本精神神経学会 精神科専門医・精神科指導医

1996年横浜市立大学医学部卒業。2004年横浜市立大学大学院博士課程(精神医学専攻)修了。大学院在学中に東京都精神医学総合研究所(現東京都医学総合研究所)で神経病理学の研究を行い、2004年より2年間、米国ジャクソンビルのメイヨークリニックに研究留学。2006年医療法人積愛会 横浜舞岡病院を経て、2008年横浜南共済病院神経科部長に就任。2011年湘南いなほクリニック院長を経て、2022年4月より現職。湘南いなほクリニック在籍中は認知症の人の在宅医療を推進。日本認知症予防学会 神奈川県支部支部長、湘南健康大学代表、N-Pネットワーク研究会代表世話人、SHIGETAハウスプロジェクト副代表、一般社団法人日本音楽医療福祉協会副理事長、レビー小体型認知症研究会事務局長などを通じて、認知症に関する啓発活動・地域コミュニティの活性化に取り組んでいる。

繁田 雅弘 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が28件あります

若年性認知症

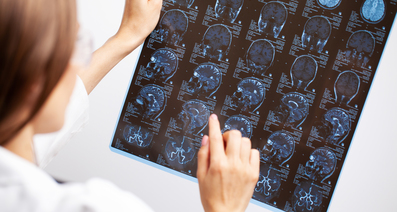

本日脳神経外科にてMRI検査にて脳の萎縮を数値化したものより若年性認知症との診断を受けました。会社では鬱の悪化、大人の発達障害等考えられることを確認しました。その上での診断でした。今後、気をつけて行かなくてはいけないことはなんでしょうか。

認知症 怒りの対応の仕方について

義父の嫁です。 昨年末から体調を崩し、検査の結果様々な部位に病気が見つかり、治療、手術(肝細胞がん等)をしました。その結果、入院中にせん妄になり、術後1週間で退院させられ、自宅生活になりましたが、認知症が急に進み、家族は皆振り回されています。 特に困るのは、自分の身体に心配が出来ると、家族にあちらこちらの病院や薬屋さんに連れていけと言います。自分が気になった物が見つからないと、買い物にも連れて行けと言います。 何とか話をそらそうとしても、自分の欲求が満たされないと、癇癪を起こし、最後には自転車で出かける!と言い出します。 もちろんそんなことはさせられないので、どうしたものか?と悩んで、家族は疲弊しています。 今は脳神経内科を受診していますが、このままで良いのでしょうか?よろしくお願いします。

認知症について、

今年に入ってから時々 母が幻覚を見てるのか誰かがのぞいてるとか俺には見えない誰かと口喧嘩したりしています、これって認知症ですか?。 どうしたらいいのか解らずその時たまに喧嘩してしまいます。 ここ数年 俺と住んで居ますが家にひとりで居るのがいけないのでしょうか? 認知症の検査うけよかって言うとまだボケてない!! って言って受けようとしませんどしたらいいですか?

どんどん症状が悪化

認知症の症状がどんどん悪化していて心配です。治りますか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「認知症」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。