“関節リウマチ”は、本来体を守るはずの免疫機能の異常によって関節に炎症が起こり、腫れや痛みなどが現れる病気です。治療しないでいると関節破壊が進行するため、早期診断・早期治療が重要です。

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科リウマチ・膠原病内科学分野(医学部内科学第一) 主任教授の川上 純先生は、「適切な診断・治療によって、良好な経過が期待できる」とおっしゃいます。それはなぜなのでしょうか。今回は関節リウマチの原因や症状、治療法とともに、診療・研究への取り組みについてお話を伺いました。

関節リウマチの特徴――早期の治療で良好な経過が期待できる病気

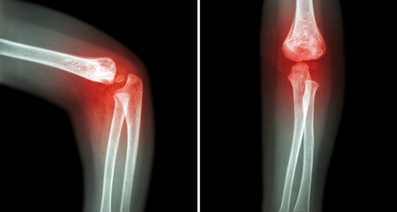

関節リウマチは、免疫の異常によって関節に炎症が起こり、関節の骨や軟骨、腱などが傷害を受けて、痛みなどの症状が現れるようになる病気です。

多くの場合、適切な医療機関で診断を受け早期に治療を開始することで、痛みなどの症状がほとんどない寛解*の状態を維持できるようになると考えられます。治療によって、現在は良好な経過が期待できる病気といえるでしょう。

*寛解:病気が完全に治ったわけではないが、病気の症状や所見が(ほぼ)消失した状態。

どのような人が発症するの? 患者さんの特徴

関節リウマチの発症率は人口の約0.7~1%といわれており、日本には70〜100万人ほどの患者さんがいると考えられています。男女比は1:4と女性の発症が多い病気です。好発年齢は30~50歳代であり、若年~中年の女性に多くみられるといわれますが、最近ではさまざまな要因から高齢で発症する方が増加しており、10歳ごとに患者数を見ると70〜79歳が全体の28.6%、70歳以上が全体の45.4%との報告もあります。高齢発症の場合は、男女比において男性の比率が少し増加する傾向があります。

関節リウマチの発症原因――遺伝素因と環境因子とは?

関節リウマチの発症には、遺伝素因と環境因子が関わっていると考えられています。

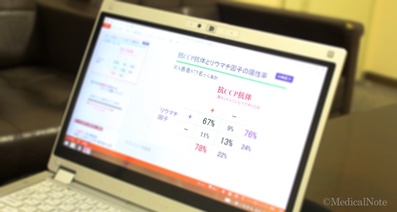

遺伝素因とは、生まれながらの体質のことをいいます。関節リウマチになりやすい遺伝素因がある方の発症を後押しする環境因子として、もっともよく挙げられるのが喫煙です。肺は、関節リウマチの発症に密に関係するといわれています。肺組織では、関節リウマチの発症に関係する抗シトルリン化蛋白抗体(ACPA)という自己抗体を産生しやすいといわれており、喫煙によって産生が後押しされることで発症につながることが考えられます。治療薬の効果にも影響を及ぼしますので、治療を受ける際には禁煙することをおすすめします。

また、環境因子として歯周病もよく知られています。歯周病原細菌はACPA産生を誘導するPADという酵素を作り出すために、歯周病は関節リウマチの発症と関連すると考えられています。治療の際には、定期的に歯科医院に通い口腔内のケアもしっかりと行いましょう。

また、機械的な外傷も発症に影響を与えることがあります。

関節リウマチの症状にはどのようなものがある?

関節に起こる症状

関節リウマチによくみられる関節症状は、“朝のこわばり”です。これは、朝、関節を動かしにくくなる症状で、手指や手首などの関節、足の指の関節などに起こります。中でも、手や手指の関節に現れるケースが多いです。

また、複数の関節に症状が出ることも多くあります。たとえば右の手首と左手の指、右の手首と右手の指などのように、いくつかの場所に症状が現れるケースには注意が必要です。

関節以外の部位に現れる症状

関節リウマチでは、関節以外に症状が現れることもあります。たとえばリウマトイド結節があり、肘や膝など骨の突起部がある皮下にしこりのようなものが生じることがあります。痛みはありませんが炎症が強くなると大きく固くなり、炎症が弱まると小さくなります。

また、間質性肺疾患が起こることもあります。間質性肺疾患とは、肺の間質という組織に炎症が起こって線維化(組織が固くなっていく)する病気です。線維化が進行すると息切れや呼吸困難などの症状が現れる場合があります。関節リウマチの患者さんには呼吸器の症状が現れやすく、関節リウマチに罹患している期間が長いほど間質性肺疾患を生じやすいといわれています。また、気道にも病変(気管支拡張症や細気管支炎など)が起こりやすいです。

関節リウマチの早期発見のためにできること

残念ながら、「この症状があったら関節リウマチ」といえる特異的な症状はありません。関節のこわばりや痛みなどの症状は、ほかの病気でも起こり得るからです。

早期発見のためには、手指、手首など複数の部位に痛みや腫れ、朝のこわばりなどを感じたら受診を検討してください。朝のこわばりは“30分以上続く場合”といわれていますが、30分未満の患者さんもいらっしゃいます。ですので、持続時間はあまり気にせず、気になる症状があれば受診していただくことをおすすめします。

また、お話ししたように複数の関節に症状が現れている場合は、関節リウマチを専門とする病院を受診するようにしましょう。

関節リウマチの治療――中心は薬物療法

主な治療の選択肢は?

関節リウマチの治療の主体は薬物療法です。免疫の異常に作用する抗リウマチ薬が用いられ、奏功すると痛みも和らぎます。また、症状や病気の進行状況に応じて手術やリハビリテーション(以下、リハビリ)が必要となる場合もあります。

薬物療法

薬物療法では、基本はメトトレキサートを代表とする、一般的な抗リウマチ薬による治療からスタートする場合が多いでしょう。3か月で明確な効果がなければ、別の薬を加えるか、薬を変更します。その場合は生物学的製剤もしくはJAK阻害薬を用いることが多いです。

メトトレキサートは関節リウマチの治療における第一選択薬であり、もっとも広く使用され高い効果が期待できる薬剤です。しかしながら、腎臓や肝臓に何らかの病気がある方、間質性肺疾患など肺に問題がある方には使用できない場合があります。高齢でさまざまな併存症をお持ちの方にも使いづらいことがあります。吐き気などの副作用によって気分が悪くなるという理由で、服用を嫌がる患者さんもいらっしゃいます。また、投与中にリンパ増殖性疾患が出現するケースがあります。

生物学的製剤とは、関節リウマチの発症に関わる分子や細胞(TNF:腫瘍壊死因子、IL-6:インターロイキン-6、T細胞(CTLA-4)など)の作用を抑制する薬剤です。皮下注射(自己注射が大部分です)か点滴で投与する薬で、炎症性サイトカイン(炎症を引き起こすタンパク質)などのはたらきを止めるため、高い効果が期待できるという特徴があります。また、効果が現れるのが早いです。しかしながら、副作用としての感染症には注意する必要があります。

JAK阻害薬は、炎症性サイトカインによる刺激を細胞内へ伝達する際にはたらくJAK(Janus kinase:ヤヌスキナーゼ)と呼ばれる酵素のはたらきを抑える内服薬で、効果は生物学的製剤と同等と考えられています。ただし、副作用としての感染症(特に帯状疱疹)には注意する必要があります。動脈硬化性疾患や悪性腫瘍のリスクの懸念もあり、今後、報告される成績には注視が必要でしょう。

手術・リハビリ

関節リウマチが進行し、いったん関節が壊れてしまうと、元の状態にはなかなか戻らないため手術を行うことがあります。また、関節を動かさないと固まってしまうため、症状が落ち着いたら筋力をつける目的も兼ねてリハビリを行うことも重要です。

リハビリや手術を行う場合も、炎症を抑えるために薬物療法を並行して行う必要があります。

治療の選択方法は?

治療は、患者さんの経済状況やライフスタイルなども考慮し、よく話し合ったうえで決定します。特に生物学的製剤とJAK阻害薬は保険が適用されても低額とはいえない費用がかかりますので、期待できる効果とともに必要な費用についてもしっかりと説明するようにしています。

生物学的製剤もJAK阻害薬も服薬をやめると病気が再燃する場合が多いのですが、高い効果が期待できるので、症状の改善とともに量を減らすことが可能です。量が減れば費用を抑えることができますので、このような治療の見通しについても事前にご説明するようにしています。治療を中断しないためにも、納得して治療を受けていただくことが大切だと考えています。生物学的製剤やJAK阻害薬以外の抗リウマチ薬(メトトレキサートなど)も、症状の改善とともに量を減らすことが可能です。

治療中の注意点

治療中は規則正しい生活を送るとよいでしょう。治療について疑問があれば、看護師や薬剤師、かかりつけの医師などにご相談ください。気になることや疑問点があれば、書き留めたうえで受診していただくことをおすすめします。

長崎大学病院におけるダブルフォローアップとは?

当院では、関節リウマチの患者さんへ抗リウマチ薬治療の導入を行い、症状のコントロールが順調に進めば以降はかかりつけ医を受診していただくことを基本としていますが、その場合は、かかりつけ医と当院とのダブルフォローアップとしています。ダブルフォローアップとは、当院にも定期的に(3か月から12か月ごとに)通院していただきながら、処方などの日常管理は、かかりつけ医が担当するというものです。そのほうが患者さんには利便性が高いでしょう。なお、休日や夜間の対応は当院が担当します。

関節リウマチ診療の発展を目指して――研究などへの取り組み

地域連携、治験・臨床研究にも尽力

私が診療している長崎大学病院のリウマチ・膠原病内科は、大学病院のため新規発症の患者さんの受診が多い点が特徴です。

私が教授の役職に就いた当時から、関節リウマチは早期診断・早期治療が重要といわれていました。関節リウマチという病気自体がかなり一般的になりましたが、より多くの専門的な情報を地域の先生にフィードバックすることが、患者さんにとっても重要だと考えています。そのため、大学病院として地域の先生方との連携に力を入れ、情報共有しながら治療を進めるようにしています。

また、関節リウマチの研究にも力を注いできました。研究には基礎研究と臨床研究があり、基礎研究では関節リウマチの発症リスクや関節破壊機序を中心に研究しています。臨床研究では、関節超音波やMRI所見と抗リウマチ薬の治療効果を、血液中のバイオマーカーとの関連を組み合わせて研究しています。治験は今後新しく出てくる薬剤の効果について実証を行うもので製薬企業主体となりますが、新薬をより早く世に出すことができるよう私たち医師が協力する必要があります。私も治験に深く関わっているので企業の方と相談しながら、世の中に薬を出すときに何が足りないのか、よりよい治療につなげるために検討しています。

よりよい診療体制を目指して

関節リウマチの診療や研究は近年非常に進歩しましたが、まだ明らかになっていない点も多々あり、次世代の若い皆さんの力で解決していってほしいと思います。薬などの治療が進歩しても、肺障害を合併しているケースなどで困っている患者さんもいらっしゃいます。そのような関節リウマチ患者さんの診療や研究にもしっかり取り組んでいただきたいと思います。臨床が好きな先生、研究が好きな先生、教育が好きな先生、それぞれに自分が興味のある分野に力を注いでほしいと考えています。

また、患者さんへの細やかな対応や薬に関する説明といったことは医師だけでは困難です。看護師や薬剤師といった、医師以外の職種も巻き込んだチーム医療も重要だと考えています。

遠隔医療システムの実証研究とは?

関節リウマチの患者さんを対象に、長崎大学関節リウマチ遠隔医療システム“NURAS”(ニューラス、Nagasaki University Rheumatoid Arthritis remote medical System)を開発し、2021年3月より長崎大学病院と五島中央病院において、関節リウマチの患者さんを対象に実証研究を開始しました。

長崎県には多くの離島がありますが、高齢化が進行していることに加えて、離島やへき地には、“リウマチ専門医*”が少ないという慢性的な医療課題があります。リウマチ治療を専門とする医療施設を受診するためには、船や飛行機を利用しなければならないケースもあります。このような離島・へき地の方たちの通院の負担を考えて、遠隔医療を行うことにしました。開始時、ちょうど新型コロナウイルス感染症の流行で対面の診察が難しい状況になったため、リスク回避も兼ねて長崎大学が離島医療の教育研究拠点としている五島市で開始した次第です。

遠隔医療では3Dホログラム映像(Mixed Reality)を使用し、リアルタイムに五島市の五島中央病院の診察室と長崎大学病院の診察室をIoTでつなぎ、五島中央病院を受診された患者さんの診察を行うシステムを用いています。技術の進歩によって非常に鮮明に患者さんの状態を確認することができます。これにより、離島などの患者さんにも高い水準の専門的な治療を受けていただけると期待しています。

*日本リウマチ学会認定のリウマチ専門医を指す。

関節リウマチ診療において、大切にしていること

患者さんとよく話し合うことを大切に

私が関節リウマチの治療に携わることになったのは、リウマチ膠原病の分野でも患者数が多いために接する機会が多かったことや、当時は解明されていなかった点も多く、そこに可能性を感じたことがきっかけです。以前は効果的な薬剤がなかったのですが、近年は治療でよくなり寛解するケースも増えて、時代の変化に驚くとともにやりがいも感じます。

有効な薬剤が多数あるため、患者さんとよく話し合って治療方針を決めることが治療の大前提です。関節が壊れてしまうと以後の治療が大変なので、長期的な経過を患者さんにしっかり説明したうえで治療することを大切にしています。

これからの関節リウマチの治療に期待すること

将来的には、さらに患者さんに適した治療ができることを期待しています。注射薬の生物学的製剤が日本に入って20年ですが、目覚ましい進歩を遂げて、今では内服薬でもとてもよい薬が出そろいつつあります。

しかし現状では、どの患者さんにどの薬が適切か、という点までは分かっていません。一人ひとりに適した薬を解明する研究を進め、今後は、患者さんごとに効果的な薬を判断できるようになることを期待しています。

川上先生からのメッセージ――治療は進歩しているので前向きに受診を

関節の痛みで悩んでいる方は少なくないでしょう。その中の一部分が関節リウマチや、関節リウマチに似た炎症性関節炎の患者さんであることが考えられます。変形性関節症に代表される物理的な関節への負荷や加齢に起因する病気がより多いでしょうが、そうした病気は関節リウマチの治療に使うような、炎症をコントロールする薬剤を使用しても効果は期待できません。症状を改善するためにも、早期受診によって適切な診断を受けていただきたいと思います。

日本は地域医療の医師のレベルが非常に高いと考えられますので、関節リウマチが疑われる症状があれば、まずはかかりつけの医師を受診していただければと思います。そのうえでリウマチ・膠原病内科の医師を紹介された場合には受診し、診断と治療を受けることをおすすめします。

関節リウマチと診断されたら、薬による治療を続けなければならない場合が多いのですが、現在は薬物療法が非常に進歩していますので治療によって日常生活を問題なく送れる可能性が高いと考えられます。どうぞあまり落ち込まず、前向きに受診していただけたらと思います。

長崎大学大学院 医歯薬学 総合研究科長、長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 先進予防医学共同専攻 リウマチ・膠原病内科学分野(第一内科) 教授

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

長崎大学大学院 医歯薬学 総合研究科長、長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 先進予防医学共同専攻 リウマチ・膠原病内科学分野(第一内科) 教授

川上 純 先生日本内科学会 評議員・認定内科医日本リウマチ学会 リウマチ専門医・リウマチ指導医・理事・人工知能医療推進委員会 委員長・RA超音波標準化小委員会 委員長・国際委員会 副委員長・JCR国際育成セミナー小委員会 委員長・学会誌編集委員会 委員・学会誌編集委員会 transmitting editor日本シェーグレン症候群学会 理事日本臨床リウマチ学会 理事日本脊椎関節炎学会 理事日本臨床免疫学会 評議員日本炎症・再生医学会 評議員日本免疫学会 会員日本内分泌学会 会員日本骨代謝学会 会員日本糖尿病学会 会員American College of Rheumatology (ACR) 国際会員

川上 純 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が44件あります

リウマチと蜂窩織炎で入院中、家族がコロナ感染

現在リウマチと蜂窩織炎で3週間入院し、3日後退院します。その間家族が2人新型コロナ感染し、私の退院時、感染13日目、14日目となります。抗原検査では陰性となったようですが、若干咳と鼻詰まりがあるそうです。熱は2人とも2、3日で治りました。大丈夫だと思うのですが、私の退院後感染する可能性はありますか?注意することはありますか?教えてください。よろしくお願い致します。

両肩の痛みと指先の痺れ痛みと足の裏の腫れについて

高齢の母が、2ヶ月前両肩が痛くなり、着替のとき痛みがある程度でした。その後寝返りがうてなくなりました。今は両手の指先痺れて痛みが一日中あるようで、痛みがあるときは指先は冷たくなってます。手の甲も腫れてます。年齢的なことや症状からリウマチ性多発筋痛症ではないかと思いましたが、診断は関節リウマチでした。血液検査は、リウマチ因子13、抗CCP抗27、MMP-3は200.でした。CPR10です。ただ、手の関節レントゲンをとってもとても綺麗で異常ありません。関節リウマチという診断は、正しいですか。

左右の人差し指を曲げると痛くて曲がらない。

数ヶ月前から右人差し指が痛くて曲がらなかなり、左も同じ症状で困っています。先日、整形外科に行きました。レントゲンも異常は無く、リウマチ検査も異常無しでした。 原因不明ということでした。 他の膠原病の疑いがあるかもしれないので、生活に支障があるなら、専門医に行くよう言われました。

全身性エリテマトーデスについてのお伺い

10年以上前から関節リウマチの治療をしている母親なのですが、3年前に13万近くあった血小板が半年位で6万くらいになり現在3万位に減ってきました。2018年9月から関節リウマチの薬(リウマトレックス)を止めプレドニゾロンを2㎎から徐々に増やし8㎎まで増やし、血小板の変化を診てもらいましたが変化なく、今年に入りてんかん重積発作で3度救急搬送されました。 検査の結果、MRI、MRA、CT、髄液検査、ウイルス検査、特に問題なし。強いて言うならMRIの画像で脳の表面にベトっとした影があるが解らないとの診断でした。 血小板が減少してしまう症状は外来診察して原因を見つけている間にてんかん重積発作を起こした為原因不明の状態です。 そこでお伺いしたいのが、 全身性エリテマトーデスと言う疾患についてなのですが、現在関節リウマチの治療をしていましたが、自己免疫の変異により全身性エリテマトーデス(中枢神経ループス)を合併する事はあるのでしょうか。 全身性エリテマトーデス(中枢神経ループス)は脳神経への影響がありけいれん、意識障害、精神症状、血小板減少症状が現れ、蝶型紅斑も特徴的だと思うのですが、母親は頬に少し赤みが出てり手のひらが真っ赤になったり、血小板減少し始めてから脱毛、昨年末頃首の痛みや腰の痛みにより寝たきりになる事も多く発熱する事もあり痙攣重積発作も発症しましたが脳卒中や脳外傷、ウイルスも検出されなかったことから全身性エリテマトーデスではないかと予測したのですが可能性はありますでしょうか。 現在は3度目の重積発作後薬による副作用なのか発作の後遺症なのか全身性エリテマトーデスの進行による意識、神経、精神障害なのか解りませんが、寝たきり状態でこちらからの問い掛けにもたまに返答する程度で良く話していた母親ですが今では別人の様に無表情になってしまいました。 今強い抗てんかん薬を投与していますが、もし全身性エリテマトーデスが原因で現在の状況になっているのであれば薬の変更など可能なのでしょうか。 宜しくお願い致します。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「関節リウマチ」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。