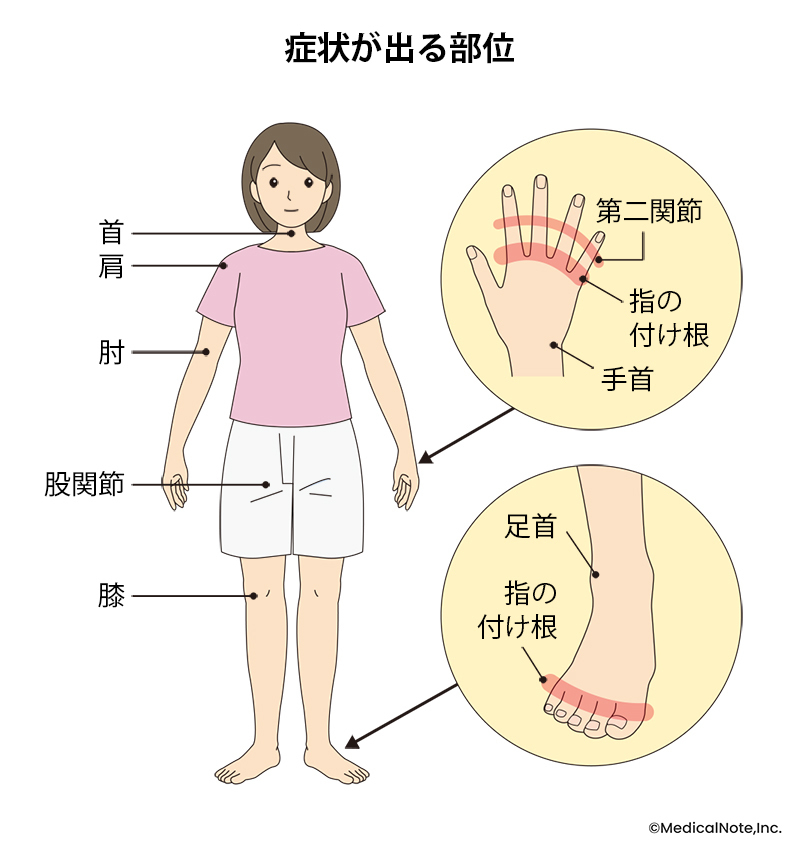

関節リウマチは、関節に痛みや腫れなどが現れる病気です。発症早期には手首や手の指の関節に症状が現れやすく、起床時に手がこわばって動かしにくくなる“こわばり感”を生じることもあります。

関節リウマチの患者さんの治療に尽力されている山口県立総合医療センター 整形外科の田中 浩先生は「近年、関節リウマチの治療は大きく進歩している」とおっしゃいます。今回は田中先生に、関節リウマチの特徴的な症状や治療法、そして治療の進歩についてお話を伺いました。

関節リウマチとは? 発症のしくみと患者さんの特徴

関節に痛みや腫れが現れる自己免疫疾患

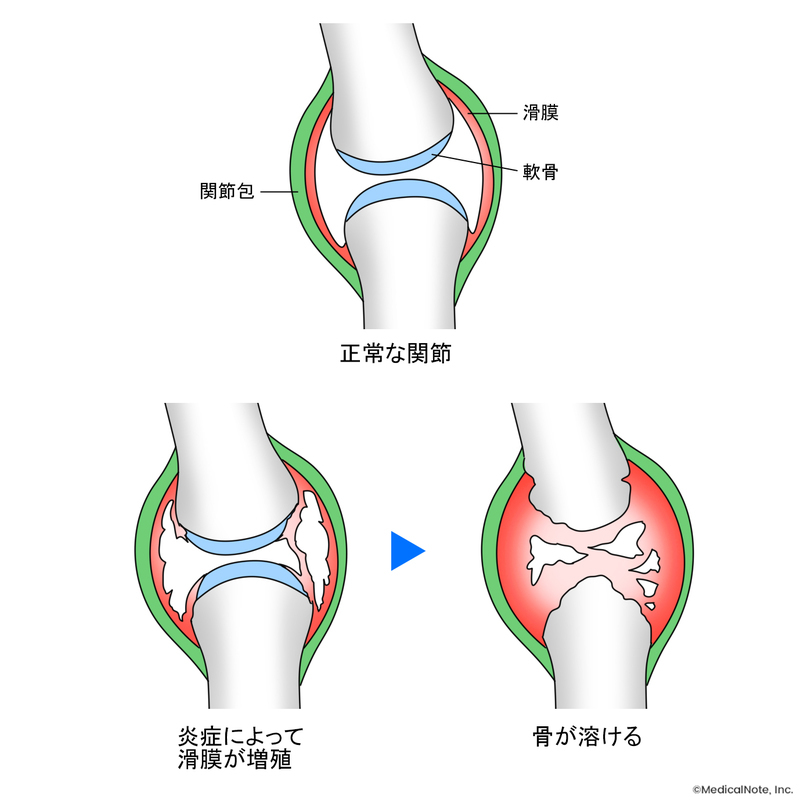

関節リウマチとは、免疫の異常によって滑膜(関節の内面を覆っている膜)に炎症が起こり、関節に痛みや腫れなどが現れる病気です。本来は細菌やウイルスなどを攻撃するためにはたらく免疫が、誤って自分自身を攻撃するようになることで起こる“自己免疫疾患”の1つとされています。

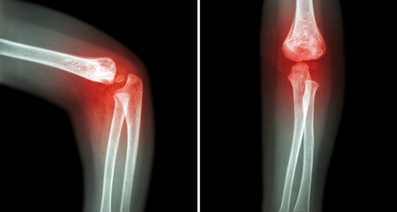

関節リウマチでは、免疫が滑膜を攻撃することで炎症が起こり発症に至ります。病気が進行すると、骨や軟骨が破壊されて関節が変形し、関節の機能が障害されてしまうことがあります。

関節リウマチの患者さんの特徴

関節リウマチの有病率は人口の0.5~1%ほどで、日本には約60~70万人の患者さんがいると考えられています。

発症は女性に多く、女性の患者さんは男性の約3~4倍いるといわれています。特に30〜50歳代で発症しやすいといわれていますが、10歳代で発症する例もあります。また、最近では高齢になってから発症する方が増えてきており、全ての年代で発症する可能性のある病気といえるでしょう。なお、高齢発症の場合は、通常よりも男性の患者さんの比率がやや増える傾向があります。

関節リウマチの原因――遺伝的な素質と環境因子が関係

関節リウマチの原因は、残念ながらいまだ不明です。現状では、この病気にかかりやすい遺伝的な素質(素因)があるうえで、何らかの環境因子が引き金となり発症に至ると考えられています。

環境因子としては、喫煙や歯周病などが関節リウマチの発症や症状の悪化に関係することが報告されています。実際に病気が遺伝する確率は低いと考えてよいと思いますが、可能な限り発症を防ぐために、ご家族の中に関節リウマチの患者さんがいらっしゃる場合には、喫煙をしない、口腔内を清潔に保つなどの対策が重要になるでしょう。

関節リウマチの症状――関節の症状とそれ以外の症状の特徴

関節に現れる症状

関節に痛みや腫れ、腱鞘炎が起こることも

関節リウマチの発症早期には、関節の炎症によって手首や手の指の関節に痛みや腫れが起こることが多いです。特に指の付け根とそのすぐ上の関節によく起こり、先端の関節にはあまりみられません。

ただし、必ずしも最初に手に症状が現れるわけではなく、足の指、膝や肩などの大きな関節から症状が現れる方もいらっしゃいます。症状は左右対称に複数の関節に出ることが多いですが、片側の関節のみに現れることもあります。

関節の痛みと腫れでは、痛みが強いケースが多い印象があります。病気が進行すると、じっとしていても関節が痛むようになるでしょう。腫れの特徴は、触ったときにブヨブヨとした軟らかい感じになることです。

また、滑膜は腱鞘(筋肉を骨につなぐ役割のある腱を包む組織)の中にもあるので、初期症状として腱鞘炎が起こることもあります。

適切な治療を行わず病気が進行すると、関節の炎症が長期間続くことによって軟骨・骨が少しずつ壊れていき、関節に変形や拘縮(関節が固まってしまう状態)がみられるようになるケースがあります。炎症が大きな関節に及び、ほぼ全身の関節に症状が現れるようになる例もあるでしょう。

“ヘバーデン結節”の症状との違い

関節リウマチと間違いやすい病気の1つに、ヘバーデン結節*があります。この病気では手の指の関節に痛みや腫れが起こるので、症状から“関節リウマチではないか”と思われる方も少なくありません。

ただし、ヘバーデン結節と関節リウマチでは、症状が現れる場所や特徴が異なります。関節リウマチが指の付け根とそのすぐ上の関節に症状が現れやすいのに対して、ヘバーデン結節では手の指の先端の関節だけに痛みや腫れが起こります。また、関節リウマチによる関節の腫れがブヨブヨとした軟らかい感じであるのに対して、ヘバーデン結節による腫れは、骨や軟骨が出てゴツゴツとした硬い感じであるという特徴があります。

*ヘバーデン結節:手の先端の関節が赤く腫れたり、変形し曲がったりする病気。患部に痛みを生じることもある。40歳代以降の女性に起こりやすく、原因は不明といわれている。

関節以外に起こる症状

関節リウマチでは発熱、全身倦怠感、体重減少、食欲不振といった全身症状を伴うことがあります。全身症状は炎症が強くなったときに出ることが多く、特に高齢発症の患者さんに現れやすいでしょう。

また、関節以外の場所に合併症が現れることもあります。具体的には、リウマトイド結節と呼ばれる肘や後頭部に出現する皮下結節(皮膚の下に生じるしこり)、涙や唾液が少なくなるシェーグレン症候群、目の上強膜炎、骨粗鬆症などが起こる可能性があるでしょう。

臓器の合併症としては、気管支炎や間質性肺疾患*などの肺疾患が起こることが多いです。これらの肺疾患の早期発見のために、当院では、呼吸器内科と連携しながら関節リウマチの患者さんの診療にあたっています。肺疾患を疑うような症状があれば検査を実施しますし、症状がなくても年に1回は肺のX線検査を受けていただいています。

*間質性肺疾患:肺の中の肺胞(はいほう:袋状の組織)の壁が厚くなることで、息切れや空咳などの症状が現れる病気。

関節リウマチの早期発見につながる“朝のこわばり”とは?

関節リウマチの早期発見につながるような、特徴的な症状は“朝のこわばり”です。関節の痛みや腫れが現れる前に、朝起きた時に手がこわばって動かしにくいというこわばり感が起こりやすいのです。同じような症状が足の指や四肢全体にみられることもあります。

こわばり感は更年期の方やほかの病気でもみられることがありますが、関節リウマチでは炎症の程度に応じて30分〜1時間以上と長時間継続する点が特徴です。

お話ししたような症状から関節リウマチを疑う場合は、整形外科かリウマチ内科を受診されるとよいと思います。医療機関のホームページなどを確認して、診療対象に“関節リウマチ”という記載があれば、そちらを受診されることをおすすめします。

関節リウマチの治療の特徴――薬物療法・リハビリテーション・手術など

関節リウマチの治療法には、薬物療法、リハビリテーション(以下、リハビリ)、手術などがあります。患者さんの重症度などをもとに、これらの治療法を組み合わせて治療を行っていきます。

現状では、関節リウマチを完全に治すことはできません。しかしながら、近年は薬物療法が大きく進歩し、“関節リウマチの症状がほとんど消失し、病気をコントロールできている状態(寛解)”を目指すことができるようになりました。

それぞれの治療法の特徴

薬物療法

薬物療法は、3か月ほどの間隔で治療効果を見直し、必要に応じて薬の変更を行いながら進めていくのが一般的です。

抗リウマチ薬は関節リウマチ治療の中心となるもので、発症早期(診断後3か月以内)に使用を開始することが推奨されています。特に国際的な標準的治療薬としてメトトレキサートが使用されることが多いですが、どの程度効果が現れるかは患者さんによって異なります。また、間質性肺疾患などさまざまな副作用が出る可能性があり、患者さんごとに適した用量を決めていくことが大切です。

炎症がコントロールできない場合には、ステロイド薬を使用することがあります。ただし、長期的に使用すると感染症や骨粗鬆症などの副作用が現れることがあるため、なるべく短期間で薬の減量や中止をする対応が必要です。

さらに近年は、新しい抗リウマチ薬である生物学的製剤*やJAK阻害薬**が使用できるようになりました。生物学的製剤は、点滴注射か皮下注射(自己注射も可能)で投与しますが、投与の方法や間隔は薬の種類によって異なります。JAK阻害薬は毎日服用する飲み薬で、生物学的製剤とほぼ同等の効果が期待できるといわれています。これらの薬は、基本的にほかの抗リウマチ薬で効果が不十分であった患者さんに使用されますが、高い効果が期待できるといわれています。ただし、免疫機能が抑えられるため感染症などの副作用に対する注意が必要であることや、値段が高いことなどの課題もあります。

*生物学的製剤:生物から生み出されるタンパク質を用いた薬の総称。関節リウマチの治療薬としては、TNF-αやIL-6などのサイトカイン(免疫細胞などから分泌されるタンパク質)のはたらきを妨げる薬や、免疫をつかさどるT細胞のはたらきを抑える薬がある。

**JAK阻害薬:サイトカインによる信号の伝達をブロックすることで、炎症を抑える効果が期待できる薬。

リハビリ

関節リウマチでは、リハビリも効果が期待できます。たとえば関節リウマチでは、関節症状によって関節の可動域(動かせる範囲)が狭くなってしまうことがあります。このような状態を改善したり、またできる限り防いだりするために、リハビリとして指や肩、肘などのストレッチを行うことが効果的です。

また私は、特に関節の変形が強い高齢の患者さんや、人工関節の手術を複数回受けているような患者さんには、リハビリとともに日常生活で転ばないようにするための工夫をお伝えするようにしています。

手術

手術は、薬物療法とリハビリを行っても関節に障害が残り、手術により関節の機能の改善が期待できる場合に行います。具体的には、傷んだ膝の関節や股関節などを人工関節に置き換える手術(人工関節置換術)や、手や足などの小さな関節の変形を修復・形成する手術(関節形成術)などを実施することがあります。

ただし、関節リウマチの患者さんが複数の関節の障害や、内臓の病気を合併している場合もあるため、手術を行うべきかについては慎重に決定すべきであると考えています。なお、術後は患者さんの状態に応じて、薬物療法やリハビリなどを継続するのが一般的です。

関節リウマチの治療中に注意してほしいこと

関節リウマチの治療薬の効果は患者さんによって異なり、また、さまざまな副作用が現れる可能性があります。重篤な状態を避けるためには、副作用について主治医から十分な説明を受けることに加えて、副作用が発生した際の対応について日頃から注意しておくことが重要です。さらに適切な治療によって病気の進行を抑えるために、治療中は自己判断で薬の用量を変更したり中止したりしないようにしましょう。

また、治療中に喫煙をしていると治療が効きにくくなりますので、禁煙するようにしてください。

関節リウマチ診療への取り組みと、診療で大切にしていること

当院は、地域における関節リウマチ治療の中心的な施設として患者さんを受け入れてきました。日本リウマチ学会認定のリウマチ専門医が在籍し、生物学的製剤やJAK阻害薬による治療にも積極的に取り組んでいます。

また、当院はさまざまな診療科を有する総合病院ですので、関節リウマチに伴う全身の合併症や薬の副作用などに対して他科と連携しながら治療を行ったり、必要に応じて手術にも対応したりしています。

私は関節リウマチの患者さんの診療では、どのようなときに関節が痛むか、日常生活のどのような場面で不自由を感じるかなど、具体的なお困り事を確認するよう努めています。患者さんの訴えの中に、検査結果のデータだけでは分からないような症状が隠れていることもあるからです。実際の患者さんの声を拾い、それを治療に結び付けていくことを大切にしています。

近年の関節リウマチ治療の進歩と、これから

私はもともと、整形外科医として関節外科を専門にしており、関節リウマチの患者さんの手術にも取り組んできました。免疫に興味があったことも影響し、関節リウマチの診療を専門にするようになったのです。

長年関節リウマチの診療に携わるなかで、治療が大きく進歩したことを実感します。昔は効果が期待できる治療法がなく、車椅子で生活される関節リウマチの患者さんもいらっしゃいました。しかし現在は、そのように重症化する患者さんはほとんどみられません。

さまざまな方の治療に携わってきましたが、特に印象に残っているのは、生物学的製剤が登場したばかりの頃に担当した患者さんです。当時ほとんどの薬が効かなくてお手上げ状態だったのですが、日本で生物学的製剤の治験が始まり、山口県で最初にこの患者さんに使用することになりました。すると点滴後間もなく効果がみられ、これまでの症状に明らかな改善がみられたのです。私は整形外科医ですが、手術ではなく、薬による治療が1人の患者さんの人生を変えたと初めて思った経験でした。

お話ししたように、関節リウマチでは治療薬が大きく進歩しました。しかし、一定期間治療を行っても改善しない治療抵抗性の患者さんも、中にはいらっしゃいます。今後は、このような患者さんたちにも効果が期待できるような薬が開発されることを願っています。

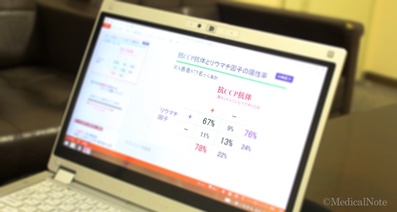

また現状では、患者さんごとに効果が期待できる薬を事前に明らかにするのは難しいですが、今後さまざまなエビデンスが構築されれば、AIなどを用いて適切な薬を予測できるツールの開発も可能になると期待しています。

田中先生からのメッセージ――治療によって改善が期待できるので相談を

近年の関節リウマチに対する治療は以前とは比べ物にならないほど進歩しています。大多数の患者さんは日常生活にあまり支障なく過ごされており、少しずつではありますが手術を必要とする患者さんも減りつつあります。

もしも関節リウマチと診断されても悲観的に考えずに、病気や最新の治療法の情報を得ながら、積極的に治療に取り組んでいく心構えが大切です。効果が期待できる治療薬がありますので安心していただき、共に治療に取り組んでいきましょう。

田中 浩 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が44件あります

リウマチと蜂窩織炎で入院中、家族がコロナ感染

現在リウマチと蜂窩織炎で3週間入院し、3日後退院します。その間家族が2人新型コロナ感染し、私の退院時、感染13日目、14日目となります。抗原検査では陰性となったようですが、若干咳と鼻詰まりがあるそうです。熱は2人とも2、3日で治りました。大丈夫だと思うのですが、私の退院後感染する可能性はありますか?注意することはありますか?教えてください。よろしくお願い致します。

両肩の痛みと指先の痺れ痛みと足の裏の腫れについて

高齢の母が、2ヶ月前両肩が痛くなり、着替のとき痛みがある程度でした。その後寝返りがうてなくなりました。今は両手の指先痺れて痛みが一日中あるようで、痛みがあるときは指先は冷たくなってます。手の甲も腫れてます。年齢的なことや症状からリウマチ性多発筋痛症ではないかと思いましたが、診断は関節リウマチでした。血液検査は、リウマチ因子13、抗CCP抗27、MMP-3は200.でした。CPR10です。ただ、手の関節レントゲンをとってもとても綺麗で異常ありません。関節リウマチという診断は、正しいですか。

左右の人差し指を曲げると痛くて曲がらない。

数ヶ月前から右人差し指が痛くて曲がらなかなり、左も同じ症状で困っています。先日、整形外科に行きました。レントゲンも異常は無く、リウマチ検査も異常無しでした。 原因不明ということでした。 他の膠原病の疑いがあるかもしれないので、生活に支障があるなら、専門医に行くよう言われました。

全身性エリテマトーデスについてのお伺い

10年以上前から関節リウマチの治療をしている母親なのですが、3年前に13万近くあった血小板が半年位で6万くらいになり現在3万位に減ってきました。2018年9月から関節リウマチの薬(リウマトレックス)を止めプレドニゾロンを2㎎から徐々に増やし8㎎まで増やし、血小板の変化を診てもらいましたが変化なく、今年に入りてんかん重積発作で3度救急搬送されました。 検査の結果、MRI、MRA、CT、髄液検査、ウイルス検査、特に問題なし。強いて言うならMRIの画像で脳の表面にベトっとした影があるが解らないとの診断でした。 血小板が減少してしまう症状は外来診察して原因を見つけている間にてんかん重積発作を起こした為原因不明の状態です。 そこでお伺いしたいのが、 全身性エリテマトーデスと言う疾患についてなのですが、現在関節リウマチの治療をしていましたが、自己免疫の変異により全身性エリテマトーデス(中枢神経ループス)を合併する事はあるのでしょうか。 全身性エリテマトーデス(中枢神経ループス)は脳神経への影響がありけいれん、意識障害、精神症状、血小板減少症状が現れ、蝶型紅斑も特徴的だと思うのですが、母親は頬に少し赤みが出てり手のひらが真っ赤になったり、血小板減少し始めてから脱毛、昨年末頃首の痛みや腰の痛みにより寝たきりになる事も多く発熱する事もあり痙攣重積発作も発症しましたが脳卒中や脳外傷、ウイルスも検出されなかったことから全身性エリテマトーデスではないかと予測したのですが可能性はありますでしょうか。 現在は3度目の重積発作後薬による副作用なのか発作の後遺症なのか全身性エリテマトーデスの進行による意識、神経、精神障害なのか解りませんが、寝たきり状態でこちらからの問い掛けにもたまに返答する程度で良く話していた母親ですが今では別人の様に無表情になってしまいました。 今強い抗てんかん薬を投与していますが、もし全身性エリテマトーデスが原因で現在の状況になっているのであれば薬の変更など可能なのでしょうか。 宜しくお願い致します。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「関節リウマチ」を登録すると、新着の情報をお知らせします