関節リウマチでは、発症初期に複数の関節の痛みとともに、関節を動かしづらくなる“こわばり感”が現れる点が特徴です。かつては重症化するケースも少なくありませんでしたが、現在は治療によって症状の改善が期待できるようになりました。

鳥取赤十字病院 リウマチセンターでは、多職種で患者さんの診療を行うチーム医療を実現しています。同センターの岸本 勇二先生に、関節リウマチの症状や治療法、診療で大切にしていること、そして同院が実施するチーム医療についてお話を伺いました。

関節リウマチとは? 自己免疫疾患の仕組みや患者さんの特徴

関節の痛みを特徴とした自己免疫疾患

関節リウマチは、“関節の痛み”を最大の特徴とした自己免疫疾患です。自己免疫疾患とは、本来は細菌やウイルスなどの異物に対してはたらく免疫が、誤って自分自身の体を攻撃してしまうことで炎症が起こり、多様な症状が現れる病気のことを指します。関節リウマチでは、主に関節が攻撃されることで、関節に痛みや腫れなどの症状が現れるようになるのです。

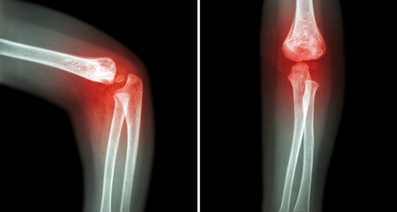

関節リウマチと聞くと、“関節が変形する病気”というイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、実際には発症後すぐに変形を生じるわけではありません。関節の痛みが続き関節が壊れて、さらに進行すると変形が起こるようになるのです。関節リウマチでは複数の関節に症状が現れるので、著しい関節の機能障害につながり得る病気といえるでしょう。

関節リウマチの患者さんの特徴

日本における関節リウマチの有病率は、0.5〜0.75%ほどといわれています。国内には、200人に1人くらいの患者さんがいらっしゃるようなイメージです。

特に50歳前後で発症する方が多いといわれていますが、若い方から高齢の方まで幅広い年代で発症する可能性があります。近年の高齢化の影響で、高齢で発症するケースも珍しくありません。

関節リウマチの原因――遺伝的な素因と環境因子が関連

関節リウマチの原因は特定されていませんが、現状では遺伝的な素因(生まれつきの体質)に、さまざまな環境因子が加わることで発症につながると考えられています。

遺伝的な素因が発症に関係しているため、血縁のあるご家族の中に関節リウマチの患者さんがいる場合は、通常よりも発症する確率が高くなるといわれています。たとえば、同じ遺伝形式を持つ一卵性双生児では、一方が関節リウマチを発症した場合、もう一方が発症する可能性は通常よりもかなり高くなるという報告もあります。

環境因子として、現状で明らかに発症への関与が指摘されているものが喫煙です。また、最近では歯周病との関連も注目されています。ほかにも、一部のウイルス感染が発症を引き起こすリスク因子になり得るといわれています。

関節リウマチの症状――関節の症状とそれ以外の症状の特徴

関節に現れる症状

発症初期に現れやすい症状に、複数の関節の痛みがあります。特に症状が現れやすい場所は、手や足の指の関節です。痛みとともに、関節を動かしづらくなる“こわばり感”を訴える方も少なくありません。具体的には、朝起きた時に手をしっかり握れない、指をしっかり伸ばすことができないなどの症状を訴える方が多いです。このような朝のこわばりは、30分以上継続することが多いでしょう。反対に、1回関節を動かせばすぐに症状がなくなるようであれば、関節リウマチの可能性は低いと思います。

また、関節が腫れることもあります。腫れが目で見て分かるケースもありますし、見た目では分からないものの実際に触ってみたり画像検査を行ったりすることで、腫れが確認できるケースもあります。

進行すると、関節が壊れて変形を生じるようになります。手の関節であれば、物をつまむことができない、手を握ることができない、足の関節であれば歩くことが難しくなるなどの症状が出てくることがあるでしょう。このように日常生活が著しく不便になる症状が現れる前に、治療によって病気をコントロールすることが望ましいといえます。

関節以外に起こる症状

関節リウマチでは、関節以外に症状が現れることもあります。もっとも多いものは、間質性肺疾患*のような肺病変です。また、関節リウマチにかかっている期間が長いと、リウマトイド結節というしこりのような固まりを肘や後頭部などの皮下に生じる場合があります。リウマトイド結節ができると、触れた際に固まりがあるのを気にされるケースが多く、基本的に痛みを伴うことは少ないでしょう。

また、ほかの病気を合併する場合もあります。たとえば骨粗しょう症を合併して骨折リスクが高くなる方や、シェーグレン症候群**を合併して口の中や目が乾くような症状を訴える方などがいらっしゃいます。

*間質性肺疾患:肺の中の肺胞(はいほう:袋状の組織)の壁が厚くなることで、息切れや空咳などの症状が現れる病気。

**シェーグレン症候群:唾液や涙を生成する臓器などに炎症が起こることで、口の中や目などに乾燥症状が現れる病気。

関節リウマチの治療の特徴――薬物療法・手術・リハビリテーションなど

関節リウマチの現在の治療の目標は、寛解*です。治療によって症状を抑え、問題なく生活を送れる状態を目指すことができます。

治療の選択肢には、主に薬物療法、手術、リハビリテーション(以下、リハビリ)、そして患者指導があります。中でも現在の治療の中心は薬物療法です。

*寛解:完全に病気が治ったわけではないが、病気による症状などがなくなっている状態。

薬物療法

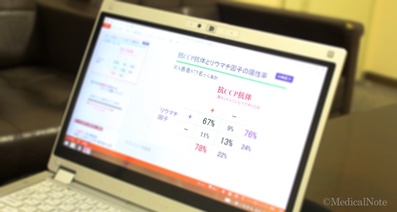

薬物療法は近年急激に進歩し、病気のコントロールが期待できるようになりました。抗リウマチ薬の中でも、アンカードラッグ(基本的な薬)となっているものがメトトレキサートです。基本的にメトトレキサートを用いながら、必要に応じてほかの治療薬を加えたり変更したりしながら治療を行っていきます。

ただし、メトトレキサートは腎臓から排泄されるため、腎臓の機能が悪い方には使用することができません。たとえば、高齢で腎臓の機能が大幅に低下している場合や、腎臓の病気で透析治療を受けているような場合には、ほかの治療薬を用いて治療を行います。また、間質性肺疾患など重い呼吸器の合併症を持つ場合は、症状を悪化させたり感染症を起こしたりするリスクが高くなることが知られています。そのため、慎重に治療を行っていく必要があるでしょう。

メトトレキサートや、それに準ずる薬を使用しても病気をコントロールできない場合は、次のステップとして生物学的製剤*やJAK阻害薬**を用いて治療を行うことがあります。生物学的製剤とJAK阻害薬は、個人差はあるものの、いずれも効果が高い点が特徴です。ただし、どちらも共通して感染症にかかりやすくなります。特にJAK阻害薬は帯状疱疹が現れる可能性が高いといわれているので、注意しながら治療を進める必要があるでしょう。

*生物学的製剤:生物が生み出すタンパク質などを利用してつくられた薬のこと。特定の分子のみを制御する効果が期待できる。注射や点滴によって投与される。

**JAK阻害薬:細胞内に炎症性サイトカインによる刺激を伝えるときに必要な酵素であるJAK(Janus kinase:ヤヌスキナーゼ)を阻害する薬。飲み薬として服用する。

手術

関節リウマチの治療では、痛めた膝関節や股関節を人工関節に置き換える手術(人工関節置換術)を行う例があります。ただし、薬物療法が大きく進歩したことで、膝関節や股関節が著しく破壊されるようなケースは減ってきています。また、手や足の指が変形した場合に、関節の形を整えて機能を改善するような手術を実施することもあるでしょう。

なお、手術の前後も、病気をコントロールするために薬物療法を継続的に行います。一部の薬では傷の治りが悪くなるケースがあるので、術前に短期間休薬したうえで手術を行う例もあります。

リハビリ

症状を改善するために、リハビリも有効です。最近は、高齢の関節リウマチの患者さんが増えており、老化に伴って筋力の低下などがみられる方が非常に多くなっています。

このような方たちへ、当院では運動能力の改善を目的に、筋力を強化するような運動指導を行っています。また、発症初期の方に対しては、関節を上手に使うコツをお伝えするようにしています。

患者教育

関節リウマチの治療を行ううえで、患者さんに対する情報提供や指導も大切です。基本的に長く付き合う病気であるため、病気や治療の特徴についてしっかりと理解したうえで治療を継続していただく必要があるのです。

当院では患者教育の一環として、医師や看護師、理学・作業療法士、薬剤師、ソーシャルワーカーなど各専門家の知識をまとめたハンドブックを作成しています。関節リウマチの診断を受けた患者さんには、このハンドブックをお渡しして「一緒に病気について勉強していきましょう」とお伝えしています。

治療中に注意してほしいこと――自己判断で薬を中断しないで

関節リウマチの治療中は、薬物療法をしっかりと継続することが大切です。状態が落ち着いてくると、患者さんが自己判断で服用を中断してしまうケースがありますが、お薬をきちんと服用できていないと症状が悪化する可能性が高くなります。さらに、症状の悪化が繰り返されることで、難治の関節リウマチに移行してしまうリスクもあるのです。

このような重症化を防ぐためにも、治療を継続するなかで疑問点や納得できない部分があれば、主治医の先生へ相談してほしいと思います。疑問点を解決し、納得していただいたうえで治療を継続することが大切です。

女性の患者さんの中には、お子さんを持つことを希望される方もいらっしゃるでしょう。現在は薬物療法が進歩し、治療によって妊娠・出産を問題なく行うことができる時代になってきています。私が担当する患者さんの中にも、無事に出産された方がたくさんいらっしゃいます。妊娠・出産を希望される場合は、諦めることなく医師に相談してほしいと思います。

関節リウマチ診療における取り組みと、医師として大切にしていること

関節リウマチ診療に携わるきっかけと、思い出深い患者さん

私が関節リウマチの診療を専門にするようになったのは、大学病院に在籍していた時に指導してくださった教授をはじめ、お世話になった先生方が関節リウマチを専門にされていたことが影響しています。

また、私が医師になった年にメトトレキサートが関節リウマチの治療薬として正式に使用できるようになり、その数年後に生物学的製剤、さらに10年を経てJAK阻害薬が登場しました。関節リウマチの治療薬が増えていき、それに伴って患者さんの状態が改善していくのを目の当たりにしてきました。そのような姿を見るうちに、患者さんに喜んでもらえるやりがいのある領域だと感じて、関節リウマチの診療を専門とするようになったのです。

さまざまな患者さんの治療に携わってきましたが、生物学的製剤が登場したときに、大学病院で最初に生物学的製剤で治療した患者さんが強く印象に残っています。若い女性で症状が重い方でしたが、午前中に生物学的製剤で治療を行い、その日の午後には関節の痛みが軽減されたようでした。最初は信じられませんでしたが、その後も繰り返し投与を行ううちに、明らかに患者さんの状態がよくなっていったのです。泣いて喜んでくださったことを覚えています。その後、その方はご結婚、出産もされてご家庭も築かれたと聞きました。このように、治療によって患者さんの症状が改善し問題なく生活できていることを知ると、医師として喜びを感じます。

多職種連携によるチーム医療を実現――患者さんに適した治療を提供するために

当院は、鳥取県初となるリウマチセンターを開設しています。当センターの特徴は、多職種連携によるチーム医療を実施していることです。医師のみならず、看護師や薬剤師など多様な職種でチームを形成し、それぞれが自身の専門性を発揮しながら患者さんに適した治療を提供するよう努めています。

チーム医療のメリットは、各専門家の協力体制によって患者さんの状態を十分に把握することができ、取りこぼしがなくなる点だと思います。

たとえば、治療選択の際には、ソーシャルワーカーによる情報提供を行う場合があります。特に生物学的製剤やJAK阻害薬は高価な薬であるため、治療を受けたいけれど金額的に難しいという方もいらっしゃいます。当院では、ソーシャルワーカーに介入してもらい、具体的に治療にかかる費用や、公的な支援に関する情報提供にも取り組んでいます。

また、診察時間が限られているなかで、患者さんが医師へ十分な相談を行うことは現実的に難しい面もあると思います。当センターでは、患者さんが受診されたら、まずは看護師が患者さんのお話を聞くような体制を築いています。患者さんからすると、看護師はもっとも身近な医療従事者であり、より相談しやすい立場であると考えているからです。そうして、医師の診察時には、看護師が聞き取りを行った情報がすでにカルテに記載されているよう工夫しています。

今後の関節リウマチ治療に期待すること

現状で、関節リウマチは早期診断・早期治療によって経過が良好になることが明らかになっています。今後は、早期診断によって、いかに早く治療介入できるかが課題の1つだと思います。

また、“この患者さんにはこの薬がもっとも適している”というようなことが事前に分かるようになれば、より精度高く治療を行うことが可能になるでしょう。世界中で研究が進められている段階ではありますが、今後の実用化に期待しています。

岸本先生からのメッセージ――治療によって改善が期待できるので相談を

関節リウマチの患者さんに限らず、長年関節の痛みを患いながらも改善を諦めてしまっているような方をお見受けすることがあります。また、関節リウマチを発症して何年もたち「関節リウマチという病気はこんなものだろう」と、症状に苦しみながらも我慢を続けているような患者さんもいらっしゃいます。このような方たちが何らかの機会に当センターを受診くださり、治療によってよくなっていくのを何例も見てきました。

関節リウマチは、治療によって改善が期待できます。ぜひ関節の痛みなどお困りの症状がありましたら、お近くの医師に相談してほしいと思います。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が44件あります

リウマチと蜂窩織炎で入院中、家族がコロナ感染

現在リウマチと蜂窩織炎で3週間入院し、3日後退院します。その間家族が2人新型コロナ感染し、私の退院時、感染13日目、14日目となります。抗原検査では陰性となったようですが、若干咳と鼻詰まりがあるそうです。熱は2人とも2、3日で治りました。大丈夫だと思うのですが、私の退院後感染する可能性はありますか?注意することはありますか?教えてください。よろしくお願い致します。

両肩の痛みと指先の痺れ痛みと足の裏の腫れについて

高齢の母が、2ヶ月前両肩が痛くなり、着替のとき痛みがある程度でした。その後寝返りがうてなくなりました。今は両手の指先痺れて痛みが一日中あるようで、痛みがあるときは指先は冷たくなってます。手の甲も腫れてます。年齢的なことや症状からリウマチ性多発筋痛症ではないかと思いましたが、診断は関節リウマチでした。血液検査は、リウマチ因子13、抗CCP抗27、MMP-3は200.でした。CPR10です。ただ、手の関節レントゲンをとってもとても綺麗で異常ありません。関節リウマチという診断は、正しいですか。

左右の人差し指を曲げると痛くて曲がらない。

数ヶ月前から右人差し指が痛くて曲がらなかなり、左も同じ症状で困っています。先日、整形外科に行きました。レントゲンも異常は無く、リウマチ検査も異常無しでした。 原因不明ということでした。 他の膠原病の疑いがあるかもしれないので、生活に支障があるなら、専門医に行くよう言われました。

全身性エリテマトーデスについてのお伺い

10年以上前から関節リウマチの治療をしている母親なのですが、3年前に13万近くあった血小板が半年位で6万くらいになり現在3万位に減ってきました。2018年9月から関節リウマチの薬(リウマトレックス)を止めプレドニゾロンを2㎎から徐々に増やし8㎎まで増やし、血小板の変化を診てもらいましたが変化なく、今年に入りてんかん重積発作で3度救急搬送されました。 検査の結果、MRI、MRA、CT、髄液検査、ウイルス検査、特に問題なし。強いて言うならMRIの画像で脳の表面にベトっとした影があるが解らないとの診断でした。 血小板が減少してしまう症状は外来診察して原因を見つけている間にてんかん重積発作を起こした為原因不明の状態です。 そこでお伺いしたいのが、 全身性エリテマトーデスと言う疾患についてなのですが、現在関節リウマチの治療をしていましたが、自己免疫の変異により全身性エリテマトーデス(中枢神経ループス)を合併する事はあるのでしょうか。 全身性エリテマトーデス(中枢神経ループス)は脳神経への影響がありけいれん、意識障害、精神症状、血小板減少症状が現れ、蝶型紅斑も特徴的だと思うのですが、母親は頬に少し赤みが出てり手のひらが真っ赤になったり、血小板減少し始めてから脱毛、昨年末頃首の痛みや腰の痛みにより寝たきりになる事も多く発熱する事もあり痙攣重積発作も発症しましたが脳卒中や脳外傷、ウイルスも検出されなかったことから全身性エリテマトーデスではないかと予測したのですが可能性はありますでしょうか。 現在は3度目の重積発作後薬による副作用なのか発作の後遺症なのか全身性エリテマトーデスの進行による意識、神経、精神障害なのか解りませんが、寝たきり状態でこちらからの問い掛けにもたまに返答する程度で良く話していた母親ですが今では別人の様に無表情になってしまいました。 今強い抗てんかん薬を投与していますが、もし全身性エリテマトーデスが原因で現在の状況になっているのであれば薬の変更など可能なのでしょうか。 宜しくお願い致します。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「関節リウマチ」を登録すると、新着の情報をお知らせします