がんのペインクリニックや終末期ケアは近年発展を見せ、がん終末期のQOL(生活の質)は徐々に向上しているように感じられます。一方、認知症患者さんに対する終末期ケアは、まだ十分ではなく、課題が多く残ります。認知症患者の終末期ケアをどのように考えていけばいいのか、湘南いなほクリニック院長・横浜市立大学医学部臨床准教授の内門大丈先生にお話をお聞きしました。

経過の長さがコトを複雑にする

大切な人ががんで余命○ヵ月、と宣告されたとき、みなさんは何を考えますか。自ずと終末期ケア(どのような最期を迎えるか)について考えるようになるのではないでしょうか。

がんの患者さんに対する終末期ケアについては、情報も多くあり、「家で最期を迎えたい」「苦しまないで最期を迎えたい」など、いくつかの選択肢がイメージできるものです。

身近な人が認知症になったとき、どれだけの方が終末期ケアを考えるでしょうか。認知症と「死」を、どれだけの方が結びつけて考えられているでしょうか。認知症などの「非がん」の人たちにとって、「死」というのはなんだか遠くにある出来事に感じることが多いのです。

これには、がんと認知症の経過の長さの違いが影響しています。

もちろん、寛解・治癒する場合もありますが、「余命○ヵ月」「余命1年」など、がんの診断から死までは比較的短いものです。そのため、死は確実に迫ってきており、実感をもたざるを得ない状況に陥るのです。

一方、認知症の診断から死までの平均的な期間は約10年と言われています。

この経過の長さが、死に対する実感を湧かなくさせる要因といえるでしょう。また、患者さんご本人が医療機関を受診した時点ですでに認知症が進行している場合も多く、ご本人が先のことを考える力を失っていることもあります。

認知症は心と体、両方つらい

合併症がない場合、認知症の初期は、体は元気なことが多いです。体は元気ですが、少し物忘れがある、行動に整合性がないなどの症状が見られるようになります。「体は元気なんですけどね……」という言葉を患者さんの家族からよく聞きます。この時点では、精神科的な治療がメインになります。

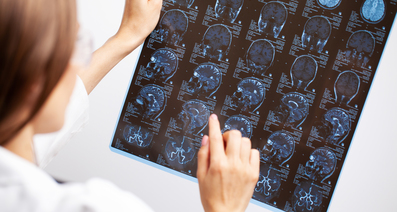

しかし、認知症になると、体の老化現象が早まっていきます。筋力が落ちて転倒しやすくなって骨折につながったり、食べ物の飲み込みが悪くなって誤嚥性肺炎になったりするのです。また、がんを併発することもあります。そのため、精神症状などに対してのみの治療で済んでいたものが、徐々に体の病気に対する治療も必要となってきます。

この時に問題となるのが、医療の連携です。認知症そのものの症状に加えて、体の病気が出てきたときに、精神科医と、体の病気を観る医師の連携が重要になってきます。

それぞれの医師が、患者さんの症状や服用している薬についての情報を共有し合い、適切な治療をすることが求められますが、これがなかなかうまくいっていない現状があるのです。医師(医療機関)どうしの連携がうまくいかないと、患者さんがたらいまわしになってしまうリスクもあります。今後は、医療機関・医師どうしの連携がより求められるようになるでしょう。

死に方を選ぶ―ACP(アドバンス・ケア・プランニング)という考え方

どのような最期を迎えるかを患者さんと考えていくことを「ACP(アドバンス・ケア・プランニング:Advance Care Plannning)」といいます。自分の最期に、延命治療を望むのか、どこで亡くなりたいのかなどを考えることです。認知症においても、ACPを考える必要があります。

しかし、前述のとおり、認知症の患者さんの「最期」を考えるのは、とてもむずかしいことです。あまりに初期だと「まだまだ先の話」と思って死について実感を持って考えられないですし、認知症が進行してしまうと、患者さん本人は正常な判断ができなくなっていまいます。

これという正解はACPにはありませんが、やはり重要なのは、患者さん自身が常に「自分はどのような最期を迎えたいか」を考えておくことでしょう。健康なうちから、どのような最期を迎えたいかを考え、その意思を家族に表明しておくことで、いざというときに家族の判断材料になります。

認知症が少し進行していたとしても、「自分が重篤な身体疾患にかかったときにどうしたいか?」という単純な質問であれば、本人が判断できることもあります。認知症がかなり進行してしまった場合には、ACPを医師と家族で話し合っていく必要が出てきます。その際は、患者さんの経過に合わせて、何度も意見をすり合わせていくことが、最善の選択肢につながるのではないでしょうか。

医療法人社団彰耀会 メモリーケアクリニック湘南 理事長・院長、横浜市立大学医学部 臨床教授、日本精神神経科診療所協会 理事、神奈川県精神神経科診療所協会 副会長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医療法人社団彰耀会 メモリーケアクリニック湘南 理事長・院長、横浜市立大学医学部 臨床教授、日本精神神経科診療所協会 理事、神奈川県精神神経科診療所協会 副会長

内門 大丈 先生日本精神神経学会 精神科専門医・精神科指導医

1996年横浜市立大学医学部卒業。2004年横浜市立大学大学院博士課程(精神医学専攻)修了。大学院在学中に東京都精神医学総合研究所(現東京都医学総合研究所)で神経病理学の研究を行い、2004年より2年間、米国ジャクソンビルのメイヨークリニックに研究留学。2006年医療法人積愛会 横浜舞岡病院を経て、2008年横浜南共済病院神経科部長に就任。2011年湘南いなほクリニック院長を経て、2022年4月より現職。湘南いなほクリニック在籍中は認知症の人の在宅医療を推進。日本認知症予防学会 神奈川県支部支部長、湘南健康大学代表、N-Pネットワーク研究会代表世話人、SHIGETAハウスプロジェクト副代表、一般社団法人日本音楽医療福祉協会副理事長、レビー小体型認知症研究会事務局長などを通じて、認知症に関する啓発活動・地域コミュニティの活性化に取り組んでいる。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が28件あります

若年性認知症

本日脳神経外科にてMRI検査にて脳の萎縮を数値化したものより若年性認知症との診断を受けました。会社では鬱の悪化、大人の発達障害等考えられることを確認しました。その上での診断でした。今後、気をつけて行かなくてはいけないことはなんでしょうか。

認知症 怒りの対応の仕方について

義父の嫁です。 昨年末から体調を崩し、検査の結果様々な部位に病気が見つかり、治療、手術(肝細胞がん等)をしました。その結果、入院中にせん妄になり、術後1週間で退院させられ、自宅生活になりましたが、認知症が急に進み、家族は皆振り回されています。 特に困るのは、自分の身体に心配が出来ると、家族にあちらこちらの病院や薬屋さんに連れていけと言います。自分が気になった物が見つからないと、買い物にも連れて行けと言います。 何とか話をそらそうとしても、自分の欲求が満たされないと、癇癪を起こし、最後には自転車で出かける!と言い出します。 もちろんそんなことはさせられないので、どうしたものか?と悩んで、家族は疲弊しています。 今は脳神経内科を受診していますが、このままで良いのでしょうか?よろしくお願いします。

認知症について、

今年に入ってから時々 母が幻覚を見てるのか誰かがのぞいてるとか俺には見えない誰かと口喧嘩したりしています、これって認知症ですか?。 どうしたらいいのか解らずその時たまに喧嘩してしまいます。 ここ数年 俺と住んで居ますが家にひとりで居るのがいけないのでしょうか? 認知症の検査うけよかって言うとまだボケてない!! って言って受けようとしませんどしたらいいですか?

どんどん症状が悪化

認知症の症状がどんどん悪化していて心配です。治りますか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「認知症」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。