糖尿病の病型の1つである2型糖尿病は、インスリンの分泌量が減ったり、インスリンに対する反応が鈍くなったりすることで血糖値が高い状態が続く病気です。2型糖尿病の治療では、食生活や運動習慣といった生活習慣の改善をベースに、さまざまな糖尿病治療薬を用いた薬物治療が行われます。実際に、どのような治療が行われるのでしょうか。

2型糖尿病の病態と治療法

糖尿病は、膵臓で作られるインスリンというホルモンのはたらきが不足し、慢性的な高血糖状態が続く病気です。糖尿病にはいくつかタイプがあり、2型糖尿病はその中でももっとも頻度が高いものです。

2型糖尿病を発症する原因には、インスリンを分泌する能力である“インスリン分泌能”の低下と、インスリンが分泌されてもうまく作用しなくなる“インスリン抵抗性”があります。これらは遺伝、食生活、運動習慣、体重増加などによって引き起こされることが知られており、これらの要因が折り重なることで糖尿病の発症に至ります。

2型糖尿病の治療方針

2型糖尿病の治療ではまず生活習慣を改善し、糖尿病を引き起こしている環境要因を取り除くことを目指します。具体的には食生活を改善する食事療法と、運動習慣を身につける運動療法を行い、効果が不十分な場合は薬剤による薬物療法を組み合わせます。肥満の方は減量も重要です。2型糖尿病に用いられる薬にはたくさんの種類があり、患者さんがインスリン分泌能、インスリン抵抗性のどちらに問題があるのかを見極めたうえで、使用する薬剤を選択します。

なお、2型糖尿病と名前が似た病気である1型糖尿病は、インスリンを分泌する細胞が破壊されることで起こるまったく別の病気です。1型糖尿病ではインスリンの分泌量が著しく低下するか、まったく分泌されなくなってしまうため、発症当初からインスリン注射によるインスリンの補充が治療の中心となります。

具体的な治療方法

2型糖尿病の治療は、大きく分けて食事療法、運動療法、薬物療法の3つがあります。このうち、食事療法と運動療法を中心として行い、必要に応じて薬物療法を組み合わせます。

食事療法

高カロリーな食事や栄養が偏った食事、不規則な食事、早食い、どか食い(一度に大量に食べること)などは、いずれも糖尿病のリスクを高めます。

食事療法を始めるときは、まずは患者さんの食習慣を把握し、問題点の改善を目指します。そして、患者さんの体格(身長・体重)と身体活動量から、1日に必要な適正エネルギー量を求め、適正エネルギー内でバランスのよい食事を取れるよう、指導を行います。

運動療法

運動は短期的にはブドウ糖や脂肪酸の利用を促進して血糖値を低下させ、長期的にはインスリン抵抗性を改善することが分かっています。

運動の種類としては、歩行、ジョギングなどの有酸素運動と腹筋、ダンベルなどを用いた筋力トレーニングのレジスタンス運動を組み合わせることで、より高い効果が期待できます。有酸素運動ではインスリン抵抗性を改善する効果が、レジスタンス運動では筋力を増強する効果があります。運動を行うことでインスリン分泌に非依存的に筋肉内にブドウ糖を取り込み、血糖値を下げる効果も期待できます。

薬物療法

適切な食事療法や運動療法を行っても十分な効果が得られない場合、薬物療法を行います。2型糖尿病の治療に用いられる薬剤にはさまざまなものがあり、経口薬と注射薬に分けられます。

経口薬

2型糖尿病の血糖降下薬は、大きくインスリン分泌非促進系、インスリン分泌促進系、インスリン製剤の3つに分類されます。

インスリン分泌非促進系薬剤には、インスリン抵抗性を改善するインスリン抵抗性改善薬や腸管での炭水化物の吸収分解を遅らせることにより食後高血糖の抑制をする薬剤、腎臓でのブドウ糖再吸収阻害による尿中ブドウ糖排泄促進剤などがあります。インスリン分泌促進系薬剤は、膵臓からのインスリン分泌を促進させることで血糖降下作用を示します。それぞれ、適した症状や副作用の特徴が異なりますので、患者さんの病態や合併症に応じて薬剤を選択します。

注射薬

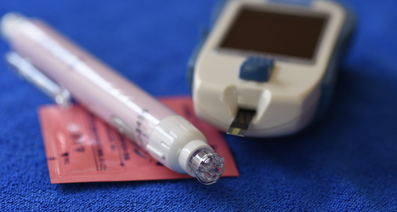

注射薬にはインスリンを直接補充するインスリン製剤と、インスリン分泌促進系に分類される、膵臓の細胞に作用してインスリン分泌を促進するGLP-1受容体作動薬があります。GLP-1受容体作動薬の中には食欲を抑え体重減少効果があるものもあります。それぞれ持続時間や薬効の異なる複数の製剤がありますので、患者さんの病態や生活習慣に応じて使用する薬剤を選択します。糖尿病の注射薬治療は自分で定期的に注射を打つ自己注射が一般的で、必要に応じて自分で血糖値を測定する血糖自己測定をします。

2型糖尿病の治療を受けるには

2型糖尿病の治療を受けるには、病院で診断を受けたうえで、症状に応じた治療法を医師と共に考える必要があります。同じ糖尿病でもタイプごとに治療法がまったく異なるため、自己判断で糖質の過度な制限などをしないようにしましょう。

また、2型糖尿病は自覚症状が現れにくいため、会社や自治体の健康診断で定期的に血糖値を測定することが大切です。健康診断で血糖値に異常が見られた場合、再検査で血糖値とHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)と呼ばれる検査値を調べ、糖尿病か否かを診断したうえで、患者背景やインスリン分泌能、自己抗体の検査などからどのタイプの糖尿病かを判断します。

どんな治療法が適しているかは主治医と相談を

2型糖尿病の基本は食事療法と運動療法で、適切な生活習慣により血糖コントロールの改善が期待できます。しかし、適切な生活習慣に改善した後も良好な血糖コントロールが得られない場合は薬物療法が必要になります。2型糖尿病は生活習慣と密接に関係する病気であるとともに病気の状態もさまざまですので、患者さんそれぞれで適切な治療法も異なります。主治医の先生と患者さんに適切な治療法をご相談ください。また、2型糖尿病は一度発症すると完治することはないため、症状が改善したとしても治療を中断することのないようにすることが大切です。

奈良県立医科大学 糖尿病・内分泌内科学 助教

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が10件あります

いびき対策として、どのような施術があるのか

いびきがうるさく、睡眠時無呼吸ことなっていることを指摘されました。 いびきを小さくしたいのですが、どのような施術があり、特徴があるのでしょうか。 できれば、一度の施術で終えられるようなものがよく、かつ、保険が使えると助かります。 よろしくお願いいたします。

2型糖尿病

今年の夏、糖尿病の診断をうけました。つい、この間までは常に空腹感で悩んでましたが(それが糖尿病の悪化とは知らずに)、2日くらい前からそれは落ち着いてきて、少しずつ普通に食事も取れるようにはなってきました。 たまに、胃もたれのようなものを感じます。 先日、胃腸炎にもかかったので、病院で処方していただいた薬は夜だけ飲んでます。高血圧もあります。 少し様子見た方が良いですか?

先月血液検査を受けて

今日結果を聞きにいくと糖尿病と言われました。血糖値は高くありませんがHb〜の数値が6.6だったので薬を処方されました。飲んだあとふらつくかもしれないのでブドウ糖をもらったのですが、その数値で薬を飲まないといけないのでしょうか?運動と食事療法で何とかならないものなんでしょうか?飲み始めたら一生飲まないといけないと言われました。出来ることなら薬は飲みたくありません。やっぱり服薬は必要なのでしょうか…

喉が痛くてインフルのようにだるく体が痛い

2日前から喉が少し痛くなり、うがいとご飯を食べたらマシにはなるけど時間が経つとまた痛いです。熱は36.4〜37.2と測る時間によって異なります。また、首の後ろあたり、背中、関節が痛くて体が重たい気がします。 1型の糖尿病でこの前の検診ではHbA1cが6.8%でした。 考えられる状態、対処法を知りたいです。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「2型糖尿病」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。