視神経脊髄炎を治療中の患者さんへ

スマホから症状の記録・管理ができる患者さん専用アプリ

「治療ノート」

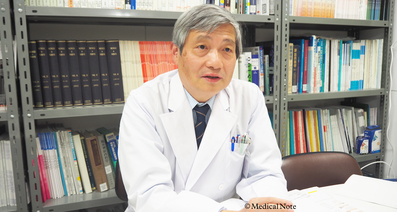

視神経脊髄炎スペクトラム障害(NMOSD)を含む自己免疫疾患とは、免疫系に異常が起こって体が自身の組織を攻撃してしまう病気です。近年では、標的を絞って作用する生物学的製剤による治療も登場しています。今回は、産業医科大学医学部 分子標的治療内科学特別講座 特別教授 田中 良哉先生に、視神経脊髄炎スペクトラム障害の治療で用いられることのある“グルココルチコイド”の長期使用がもたらす影響と、現在の治療の考え方についてお話を伺いました。

自己免疫疾患とは?

自己免疫疾患が発症する仕組み

自己免疫疾患とは、体を守るはずの免疫系が正常にはたらかず、自分の体を攻撃してしまう病気です。体内ではリンパ球をはじめとする免疫細胞が動き回っており、細菌やウイルスによる感染が発生した場合には、それらを排除して体を守ります。この仕組みは、生体防御または免疫反応と呼ばれます。ところが、この仕組みが誤って自分の体を敵とみなし攻撃してしまうことがあります。これが自己免疫疾患です。

私たちの体内では、自分の体を攻撃する性質を持ったリンパ球が生じることがあります。自身を攻撃するリンパ球は必要がないため、通常ではアポトーシス(細胞死)を起こして除去されるようになっています。しかし、この仕組みに異常が起こると自身を攻撃するリンパ球が増えてしまい、病気として発症します。なぜこのようなことが起こるのかはまだはっきりと分かっていません。

自己免疫疾患は全身の病気

重要なのは、リンパ球は血液やリンパ液を通じて常に全身を巡っているという点です。このため自己免疫疾患では、自身を攻撃するリンパ球によって全身のさまざまな臓器が障害されます。

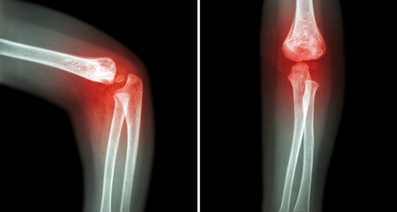

たとえば、私が専門とする関節リウマチは、その名前から関節だけに症状が現れると思われがちですが、全身に症状が現れる病気です。関節の症状以外にも、間質性肺疾患*による息切れや咳、ドライアイなどの目の症状といった合併症が起こる場合があります。

視神経脊髄炎スペクトラム障害も、視神経の炎症で起こる視力障害や、脊髄の炎症で起こる麻痺や脱力、痛み、しびれなど症状が多岐にわたる場合があるという特徴があります。

*間質性肺疾患:肺の間質という部分に起こる複数の病気の総称。

自己免疫疾患に対する治療の変遷――関節リウマチを例に

視神経脊髄炎スペクトラム障害をはじめとする自己免疫疾患の代表的な病気の1つに、関節リウマチがあります。関節リウマチを例に、自己免疫疾患に対する薬物療法の変遷について紹介します。

患者さんを救ってきたグルココルチコイド

関節リウマチは古くから存在する病気であり、その歴史は約5,000年前まで遡ります。関節の痛みや全身の臓器の異常に多くの患者さんが苦しんできました。1948年、医師のフィリップ・ヘンチ氏らがグルココルチコイド*を関節リウマチの患者さんに注射したところ、今まで歩くことのできなかった患者さんが歩けるようになったそうです。その功績を称えられ、ヘンチ氏らは1950年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。この薬はその後、プレドニゾロンとして発売されています。こうして、グルココルチコイドは関節リウマチの痛みや熱といった症状を軽減し患者さんを救ってきました。しかし、グルココルチコイドを使用しても、関節破壊の進行は制御できず、また、寛解に導入できるわけでもありませんでした。

*グルココルチコイド:一般的には「ステロイド」の名前で知られていた。現在は、男性ホルモンや女性ホルモンなどのステロイドホルモンと、治療に用いられるステロイドを区別するためにグルココルチコイドの名称が用いられる。

免疫の異常を制御する薬の登場

自己免疫疾患の多くは炎症を引き起こすことから、グルココルチコイドは炎症を抑制する作用が期待できる薬として長きにわたり使用されてきました。その一方で、副作用に留意しながら使用を最小限にする、あるいは、使用を回避する必要があることも分かってきました。

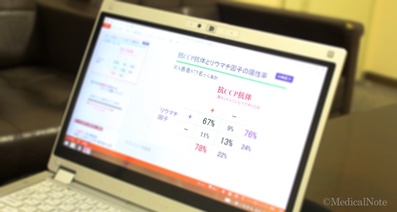

近年、自己免疫疾患は単なる炎症疾患ではなく、免疫系の異常に起因することが明らかになりました。それによって関節リウマチの治療も進歩し、免疫の異常を抑制するメトトレキサートや、分子標的治療薬である生物学的製剤やJAK阻害薬が登場しています。関節リウマチの治療は、炎症を抑えるだけでなく免疫の異常そのものを制御する必要があると考えられ、これらの薬が使用されるようになっていったのです。

現在の関節リウマチの治療

関節リウマチの治療においてグルココルチコイドは、あくまでも炎症を一時的に抑える補助療法として、短期間のみの使用が現在は容認されています。

日本リウマチ学会が2024年に発表した『関節リウマチ診療ガイドライン2024改訂』では、免疫抑制作用のある抗リウマチ薬のcsDMARD*(メトトレキサートなど)を使用する際、グルココルチコイドは補助的治療として“早期かつcsDMARD使用時(第1フェーズ)のみに限定すべき”と明記しています。今後はこの考え方が広く浸透していくでしょう。

*csDMARD:従来型合成疾患修飾(性)抗リウマチ薬のこと。

グルココルチコイドの長期使用のリスク――自己免疫疾患治療の今後

グルココルチコイドの特徴

グルココルチコイドは、長期にわたり使用する場合にはさまざまな副作用に注意が必要となります。特に注意すべきものの1つに血管障害があり、心筋梗塞や脳梗塞などの病気を発症する恐れがあります。また、代謝異常が起こり糖尿病や脂質異常症、骨粗鬆症などを発症する可能性が極めて高いとされます。グルココルチコイド自体は高価な薬ではありませんが、このような副作用で発症した病気も治療が必要となれば、結果的に経済的負担も生じるのは無視できない点でしょう。

さらに、免疫を抑制することによる感染症や日和見感染症も挙げられます。かぜ症候群をはじめとする一般的な感染症にかかりやすくなるだけでなく、B型肝炎ウイルスの増殖による急性肝炎など、通常は起こりにくい病気にかかる可能性があります。

そのため、グルココルチコイドの安易な使用は避け、グルココルチコイド使用する場合には、これらの副作用が現れた場合にも迅速な対応ができる医師のもとで診療を受けることが重要となります。

自己免疫疾患の治療の今後

自己免疫疾患は免疫の異常が原因で発症するため、この異常を制御することが重要です。今後は、ピンポイントでコントロールすることの期待できる薬が治療の中心になっていくと考えられます。たとえば、関節リウマチの治療では、生物学的製剤やJAK阻害薬などの分子標的薬を用いて、よりピンポイントに免疫系の異常の抑制を目指すことが可能となりました。また、グルココルチコイドの長期使用による副作用のリスクが認識されるようになり、できる限りグルココルチコイドの使用を避け、使用する際も短期間にとどめる方向にシフトしています。

もともと感染症や血管障害のリスクも高い高齢者の場合、よりピンポイントな免疫のコントロールを目指せる薬を使用する必要があると検討され始めています。「高齢者は使える薬が少ないからグルココルチコイドを投与しておく」といった安易な選択をするのは、よい治療とはいえません。漫然とグルココルチコイドを用いることはやめるべきで、一人ひとりの患者さんに合った治療の選択をする必要があると考えます。

自己免疫疾患の患者さんへ――専門の医師に相談を

グルココルチコイドの利用実態

日本では、現在も半数近くの関節リウマチの患者さんがグルココルチコイドを使用している可能性があるといわれています。なぜこのようなことが起きているのか、その理由はいくつか考えられます。まず、グルココルチコイドは少量の使用であれば安全だろうという誤解が少なくないということです。残念ながら医師の中にもそのように考えている方もいるでしょう。関節リウマチはリンパ球の関係する病気で、さまざまな臓器に異常が起こる内科の病気ですが、かつては治療方法が手術しかなかったため、整形外科が診療を行うことが今もあります。そのため、医師の間でも薬による治療に関する誤解が解けにくいのかもしれません。これは、欧米と比べて日本では、手術で治す病気は外科、薬で治す病気は内科が診るというように単純に分類する医療システムがうまく機能していないところに問題があると考えます。

もう1つは、グルココルチコイドは一度服用するとやめるのが難しい薬だということです。少し減量しただけでも痛みが出たり、やめると症状が再発したりすることがあります。使い始める際には、この点をきちんと考慮したうえで、気を付けて選択しなければなりません。しかし、この薬の使用に関する十分な知識が伝わっていないのだと思われます。

専門の医師に相談を

現在は、全国各地にリウマチを専門とする医師がいます。インターネットなどを活用して適切な情報を学び、治療方針に疑問や納得できない点がある場合には、まず主治医に相談するとよいでしょう。セカンドオピニオンを求めるなど、別の医師に相談することも1つの選択肢です。これからの時代は、自分の体と健康を守るために、患者さんが主体的に医療を選択することが大切であると考えます。ぜひ、専門の医師に相談してみてください。

視神経脊髄炎スペクトラム障害(NMOSD)の患者さんへ

視神経脊髄炎スペクトラム障害の治療では、急性増悪期にグルココルチコイドを大量に投与する治療法(ステロイドパルス療法)が選択されます。これは、炎症を早く抑えるための基本的な治療です。この治療で十分な効果が得られない場合には、病気に関連する物質を血液から取り除く血漿浄化療法や、免疫を調節する免疫グロブリン静注療法などが行われます。

近年注目されているのが、生物学的製剤による治療です。生物学的製剤は免疫のはたらきを抑える薬で、視神経脊髄炎スペクトラム障害や、多発性硬化症(MS)、重症筋無力症(MG)といった神経免疫疾患の領域でも効果が期待できるといわれており、今後は治療の中心になっていくと考えられます。

私が専門とするほかの自己免疫疾患でも、その変化の傾向はみられます。たとえば、全身性エリテマトーデス(SLE)の治療では、かつてグルココルチコイドはなくてはならない薬でした。しかし、『欧州リウマチ学会(EULAR)SLE治療勧告2023』では腎症を伴わない患者さんにはグルココルチコイドの使用を推奨せず、どうしても必要な疾患活動性の高い場合のみ一時的に使ってもよいという方針に変更されたのです。

これまで、なくてはならない薬と思われていたグルココルチコイドが推奨されなくなるという大きな変化が起こっています。すでにグルココルチコイドを使用している患者さんの場合は、すぐに治療を切り替えることは難しいかもしれません。しかし、新たに診断された患者さんに対しては、よりピンポイントな治療を選択していく必要があると考えています。

視神経脊髄炎スペクトラム障害においても、このような治療の方針に今後は移行していくことが予想されます。

最後に――新しい治療について学び正しい治療を受ける選択を

自己免疫疾患の多くは、厚生労働省から難病として指定されています。発病の原因が不明で、治療方法が確立されていない、長期の療養を必要とする希少な病気が難病と定義されます。治療が難しい理由として、これまでグルココルチコイドに依存しすぎていた点も挙げられるでしょう。しかし、現在は自己免疫疾患の病態に関する理解が進み、リンパ球の異常が関与している病気だと分かってきました。その結果、異常なリンパ球を効率的に制御する方法も見つかり、正常な免疫機能を損なわずにピンポイントでのコントロールを目指せるようになってきています。

このように治療法が大きく進化してきたわけですから、視神経脊髄炎スペクトラム障害の患者さんにも新しい治療法を学んでいただき、正しい知識をもって適切な治療を受ける選択をしていただきたいと思います。

産業医科大学医学部 分子標的治療内科学特別講座 特別教授

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

視神経脊髄炎を治療中の患者さんへ

スマホから症状の記録・管理ができる患者さん専用アプリ

「治療ノート」

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が10件あります

寝れないほどの腰痛

寝れないほどの腰痛は、何科を受診したらいいですか?

原因不明の右胸付近の痛み

昨日起床時から右胸付近に痛みが出ています。体をのけぞったり、息を強く吸い込んだりする際に痛みが出るので、肺の痛みなのか肋骨の痛みなのか分かりかねています。特に思い当たる原因はなく、起床時から息が吸いづらいと思ったところ痛みに気づいた状況です。昨日より少し痛みは良くなっていると思うのでおそらく時間が経てば治るかなと思っているのですが、念のため思い当たる症状がないかお伺いしたい次第です。

2日前から続く胸痛

2日前の起きた時から凄く胸の中心(若干左寄り)が痛いです。 何もしなくても痛くて息をしたり笑ったり少しでも動くと痛みが増して、くしゃみをすると激痛が走りました。 そして、今度は、左の肩甲骨付近も痛くなってきました。 胸だけなら肋軟骨炎とかなのかなぁと思って湿布を貼ってみたりしていたのですが(湿布の効果は無いように感じる)、肩甲骨らへんも痛くなってきたので別の何かなのでは?と不安です。 また、もし肋軟骨炎だとしたら肋軟骨炎は何が原因でなるのでしょうか? 因みに筋トレなどは一切行っておりません。 ただ、心臓の手術を幼少期にしたことがあります。それが多少は関係したりするのでしょうか?

全身の痺れ

一昨日から全身に時折、痺れ・チクチクピリピリ感が生じます。 ずっと同じ箇所ではなく全身を転々としています。頭、顔、舌、腕、足、本当に全身です。何かに触れた部分が痺れるわけでもありません。 脳神経外科で脳をMRIで検査してもらいましたが異常は見られませんでした。 何が原因でしょうか? または何科を受診すれば良いでしょうか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「視神経脊髄炎」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。