肝臓がんの治療には、外科手術から内科的治療、薬物療法までさまざまな方法があります。どの治療を適応するかは、患者さんの肝予備能(肝臓に残されている機能の程度)や腫瘍の個数、大きさなどから総合的に判断します。状況によっては、複数の治療法を組み合わせる場合もあります。また、治療後の日常生活では、お酒の量や食事内容をコントロールすることが大切です。本記事では、肝臓がんの治療法について解説します。

肝臓がんの治療に対する考え方――複数の方法を組み合わせることも

肝臓がんの治療は、一人ひとりの患者さんの全身状態、肝臓の機能や線維化の程度、腫瘍の大きさや個数と位置などさまざまな観点から、その方にとって、もっとも適切な治療法を選択するという考え方が基本となります。

通常、腫瘍の大きさが3cm以内かつ3個以下の場合は、ラジオ波焼灼療法(RFA)または手術による切除のうち、どちらがより適切であるか、患者さんの肝予備能や年齢などを考慮して検討されます。

肝臓がんの治療法を解説――それぞれの治療法の特徴と適応

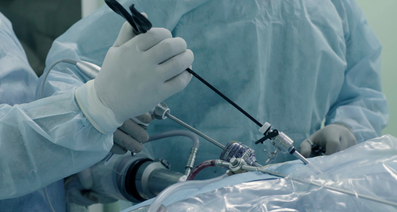

外科手術(腹腔鏡手術、開腹手術)

原則的には、肝予備能が良好で腫瘍数が3個以下であれば、手術による治療が可能です。手術には、腹腔鏡手術と開腹手術の2つの方法があります。

脈管(門脈、肝静脈、胆管)浸潤を伴う場合や、巨大肝がんの場合は、主に開腹手術が選択されます。

穿刺療法

穿刺療法とは、腹部超音波映像下に皮膚の表面から直接肝腫瘍内に針を刺して、局所的にがんを治療する方法です。局所治療であるため、肝臓の機能に及ぼす影響が少なく、外科手術に比べて患者さんの肉体的負担が少ない治療法です。通常、それぞれの腫瘍径が3cm以下で腫瘍個数が3個以内の場合に適応されます。穿刺療法には大きく以下の3種類があります。

経皮的ラジオ波焼灼療法(RFA)

体外から穿刺した特殊な針に高周波の電磁波を通し、電気の力で針先に高熱を発生させることにより局所的にがんを熱凝固させます。ほかの穿刺療法と比較して、1回の治療で広範囲かつ確実に腫瘍に効果をもたらすことが期待できるため、穿刺療法の中でもっとも選択されることが多い治療法です。

治療に際しては、腫瘍の全方向に数mmの安全域を確保した焼灼を行うことにより、治療効果を狙います。また腫瘍の局在部位、腫瘍径などにより、経皮的ラジオ波焼灼療法(RFA)単独で治療効果が得られにくい場合は、経皮的エタノール注入療法(PEI)あるいは肝動脈化学塞栓療法(TACE)などを併用する場合もあります。

経皮的エタノール注入(PEI)

腫瘍の中にエタノールを注入し、アルコールの化学作用によってがんを壊死させます。一度に処置できる範囲がほかの穿刺療法に比べて狭いため、腫瘍径が大きいほど効果が得にくくなります。

経皮的マイクロ波凝固療法(PMCT)

ラジオ波焼灼療法と同じ原理で、マイクロ波(電磁波の一種)を用いてがんを熱凝固させます。ラジオ波焼灼療法に先んじて開発された治療法で、ラジオ波焼灼療法に比べて、1回の治療で焼灼できる範囲が狭いことが弱点です。

肝動脈塞栓療法(TAE)/肝動脈化学塞栓療法(TACE)

肝動脈塞栓療法(TAE)および肝動脈化学塞栓療法(TACE)は、人為的に肝動脈を塞栓させて、がん細胞の増殖を抑える治療法です。肝臓がんのがん細胞は、肝動脈から流れる血液から栄養を吸収するため、この肝動脈を塞ぎ、血流を一時的に止めることで、がんを「兵糧攻め」にすることができます。肝動脈塞栓療法(TAE)の場合は、鼠径部からカテーテルを挿入し、肝動脈に塞栓物質を流し入れて血管を詰まらせ、がんへの血流を遮断します。肝動脈化学塞栓療法(TACE)の場合は、塞栓物質に加えて抗がん剤と造影剤を混ぜたものを流し入れます。

肝臓がんの治療は、腫瘍が3cm以下かつ3個以下で、肝予備能が良好であれば、原則的にラジオ波焼灼療法や外科手術を適応します。しかし、慢性肝疾患が要因となって肝臓がんを発症した患者さんは、肝予備能が良好ではなく、焼灼術や手術を適応できないことがあります。そのような場合は、まずは肝動脈塞栓療法(TAE)を行い、治療効果を確かめながら、その後の方針を検討することもあります。

化学療法(分子標的治療薬)

外科手術や穿刺療法、肝動脈化学塞栓療法(TACE)が適応とならない進行肝臓がんで、患者さんの全身状態および肝予備能が良好である場合は、分子標的治療薬(ソラフェニブやレンバチニブなど)による薬物療法が行われます。

ソラフェニブやレンバチニブは、がん細胞の血管新生(既存の血管から新しい血管を作ること)を阻害することで、がんが生き延びることを防ぐはたらきがあります。手足の粘膜に障害が起こったり、高血圧になったりする副作用が生じることがあるので、分子標的治療を行う場合には注意が必要です。

ソラフェニブやレンバチニブの効果がみられなくなった場合は、2次治療としてレゴラフェニブやラムシルマブという分子標的治療を行います。なお、免疫チェックポイント阻害薬については2020年以降、一部の肝臓がんを対象に、徐々に保険適用の拡大が進んでいます。

肝臓がんの治療後、日常生活での注意点

抗ウイルス療法を継続し、定期検査を欠かさず受ける

ウイルス性肝炎を発症している方は、ウイルス治療薬の服用を行いましょう。また、抗ウイルス療法を行って体からウイルスが消えた方も、半年に1度は、定期検査(画像診断)を受けることが望ましいです。ウイルスが体から消えたとしても、肝炎が治癒しているわけではなく、がんが再発するリスクが直ちにゼロになるわけではありません。がんの再発を見逃さないためにも、抗ウイルス療法と定期検査は非常に重要です。肝臓がんの再発に、自分で気付くことは難しいことです。ですから、異変に気付きにくい肝臓と長く、健康に付き合っていくために、定期検査を欠かさず受けるようにしましょう。

アルコールはできる限り控える

治療後は、肝炎やがんの再発を防ぐために、飲酒量の節制が非常に大切です。日常生活では、できる限り飲酒を控えるようにしてください。

外食の機会を減らし、積極的に運動する

肝臓に過度な負担をかけないためには、食習慣および運動習慣を見直し、体重をコントロールすることが重要です。カロリーや塩分が多く含まれる外食は、なるべく控えましょう。また、脂肪燃焼に効果的なウォーキングなどの有酸素運動を積極的に行いましょう。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が10件あります

胃腸炎の後の腹鳴・ガス

11/28(金)の夕方から胃の不快感(ムカムカ)があり、市販の胃腸薬を飲んで様子をみるとおさまったのですが、食欲はまったく無し。 11/29(土)はお粥を少量食べる程度(食欲がない) 11/30(日)のam2時ぐらいから急な水便が朝まで続く(10回以上)。 腹痛はなし。便意があるので急いで行くと水便。 日中は排便なし。 胃の不快感も無し 12/1(月)am4時頃からまたもや水便4~5回 消化器内科クリニックを受診。 迅速血液検査で、炎症反応も白血球も異常なし(正常範囲内)といういうことで、消化不良による胃腸炎と診断 リーダイ配合錠とミヤBM錠が4日分でました。 下痢はおさまったのですが、やたら腹鳴とガスがでます。 まだ、腸の状態がよくないのでしょうか?もう一度受診して別のお薬をいただくのがいいでしょうか? また、別の事も考えられるでしょうか? 消化不良でそんな激しい水便症状はでますか? 現在は胃の症状も下痢もおさまりましたが、やたら腹鳴(特に左腹部)とガスが多くて困っています。 消化不良による胃腸炎に関係しますか?

原因はなにが考えられますでしょうか

血圧がいきなり高くなった 150、通常は120

息をすると左肋骨あたりがズキッと痛む

表題の件でご相談です。 ここ半年ほど、息をすると左肋骨あたり(肋骨とお腹の境目あたり)が痛む時があります。 あとは、息を思いきり吸っても左側の肺を通過していないような感覚がある時もあります。 息苦しさはありません。 痛みも持続的ではないです。 健康診断で胸部レントゲンを撮影した時には何も映らなかったです。 ただ、背骨が曲がっており、左側の肋骨が出ていることを相談したら、側湾が原因かもと言われました。 表題の症状も側湾が関連していることがありますか? それ以外に何か悪性腫瘍の可能性もありますか? 先日、息をすると私と同じような症状があることから受診したところ、肋骨と横隔膜の間に肉腫があったというSNSを見かけて不安になっています。 回答よろしくお願いいたします。

コロナ、インフル等の感染確率

スマホ、バッグの取手、服など外出先で触れた物を帰宅後綺麗な手で触れることができず、いつも消毒してから触れています。コロナ禍がきっかけでコロナに感染するのが怖くなったからです。 実際のところ、消毒しなくても感染することはないと聞きますが、本当でしょうか。それがどうしても信じられません。そして実際に汚れているように感じてしまいます。本当に感染しないのであれば頑張って消毒はしないようにします。精神的に辛いです。教えてください。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「肝がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします

![メディカルノート編集部 [医師監修]](http://carbon-assets.medicalnote.jp/uploads/doctor/image/0/740/s200x200_5c2d6660-6479-496b-a4d5-a475eca85c88.png)