肝がん(肝臓がん)の種類: 肝臓からできる(原発性)肝細胞がん

肝がん(肝臓がん)は、肝臓からできるもの(原発性)と他の臓器のがんが移ってきてできるもの(転移性)の2つに分けられます。

原発性肝がんは肝細胞がんと肝内胆管がんなどの種類に分けられますが、大部分は肝細胞がんです。肝細胞がんはC型肝炎やB型肝炎の患者さんなどに起きやすいがんで、他には大量の飲酒によって、また飲酒と関係なく脂肪肝などによってもできることがあります。

一方で、肝臓は血液の流れが豊富なため、他の臓器のがんが血液の流れに乗って移ってくる、いわゆる“転移によるがん”(転移性肝がん)が起きやすい臓器の一つです。

このように肝臓がんは、原発性肝がん(肝細胞がん、肝内胆管がん、など)と転移性肝がんの大きく2つに分けられます。ここでは、原発性肝がんのほとんどを占める肝細胞がんについて説明します。

肝細胞がんとは?

肝臓の細胞に由来する悪性腫瘍で、原発性肝がんの約95%を占めます。ほとんどの肝細胞がんはウイルス性(B、C型肝炎)の慢性肝炎や肝硬変などの慢性疾患を背景にして発生しています。B型、C型肝炎ウイルスを持つ方は特に注意が必要で、定期的に検査を行うことが重要です。

肝細胞がんの原因は?

日本における肝細胞がんの最大の原因はC型肝炎ウイルスであり、70%弱を占めています。B型肝炎ウイルスを含めると、肝炎ウイルスによって発生する肝細胞がんの割合は90%にものぼります。

また原因を問わず、肝細胞がんが発生する元にはほとんどの場合、慢性の肝障害が存在します。この慢性の肝障害をきたす原因として、(肝炎ウイルス以外では)アルコール多飲、脂肪肝などがあります。

肝細胞がんの症状

肝細胞がん自体が初期の場合は特別な症状を引き起こすことはありません。

ただし、がんが進行してくると、症状があらわれます。がんの進行に伴い、肝臓の正常部分が減ってくると肝機能の低下を引き起こし、それに伴う症状がでてきます。また、肝細胞がんの元である肝硬変が進行して肝機能の障害が進み、症状がでてくることもあります。

肝細胞がん自体の症状

- 肝内病変の進行による圧迫感、腹部膨慢感、疼痛

- 肝表面の病変では肝破裂による突然の腹痛や腹腔内出血を認める場合がある。大量出血ではショック状態となることがある

- 肝外転移による症状として、骨転移など転移部位の疼痛、脊椎転移による神経症状、肺転移による咳や呼吸困難などの症状、など

肝硬変による症状

肝細胞がん自体の症状はなくても、肝硬変が進行したことによる症状には以下のようなものがあります。

- 倦怠感

- 黄疸

- 腹水

- 食道胃静脈瘤(食道や胃の血管が膨らんでこぶ状になった状態)の破裂による出血

肝細胞がんの定期検診の重要性

肝細胞がんは他のがんに比べ、症状が出にくく、診断がとても難しい病気です。

したがって、C型肝炎ウイルス、B型肝炎ウイルス、肝硬変、その他肝疾患を持つ患者さんにとって、定期的な検診は欠かせません。たとえずっと何も見つからなかったとしても、検診に通い続けることが重要です。5年、10年大丈夫だったからもう大丈夫、というわけではありません。検診は一生続けましょう。

実際、C型またはB型肝炎ウイルスを持つ患者さんを定期的に診察する中で肝細胞がんを早期に見つけることができています。検診を受ける頻度の目安は次の通りです。

- C型またはB型肝炎ウイルスを持つ肝硬変の方

肝細胞がんになるリスクが非常に高いので、3ヶ月に1回の超音波検査、1年に1回のCTまたはMRIによる検査が推奨されています。

- C型またはB型肝炎ウイルスによる慢性肝炎、またはウイルス性でない肝硬変の方

半年に1度程度の超音波検査、2年に1回程度のCTまたはMRIによる検査が推奨されています。

肝細胞がんの検査

肝細胞がんを発見するために行う検査には次のようなものがあります。

腹部超音波検査:

腹部超音波検査(ふくぶちょうおんぱけんさ)は、簡単に受けることができて、身体への負担が少ない検査です。検診や肝硬変や慢性肝炎の患者さんを定期的に検査するのに有用です。超音波で肝臓内に異常な影(病変)を検出した場合、さまざまな腫瘍との区別が必要です。一般的に2cmより大きい病変は、肝細胞がんでしか見られないような超音波画像が見られますが、小さい場合は超音波検査だけで診断することは困難です。

腹部造影CT、MRI検査:

腹部造影(ふくぶぞうえい)CTは、造影剤を静脈注射しながらCTを撮影する検査です。造影剤は血流に乗って肝臓内に入っていき、血流の多さに応じて腫瘍と正常の肝臓の映り方が違ってきます。肝細胞がんの多くは血流が多い腫瘍であり、周囲の肝臓に比べて濃く染まって映ってきます。超音波検査に比べると煩雑であり、造影剤の副作用や被爆の問題もあるため、診断を確定するためなど、詳しく調べる時にのみ用いられます。MRI検査も造影剤を使って、詳しい診断のために用いられます。

血液検査(腫瘍マーカー):

肝細胞がんが発生すると、血液検査でAFP(アルファフェトプロテイン),PIVKA-Ⅱ(ピブカツー)という項目の検査値が上昇します。ただし、早期の段階では検査値が上昇していないことが多いため、肝細胞がんの発見のためではなく、肝細胞がんの治療経過を追跡するために用いられます。

※腫瘍マーカー:がん細胞から多く産生され、血液内に出てくる物質です。血液中の値を測定して変化をみることにより、治療の効果や腫瘍の進行を推測します

肝細胞がんの治療

肝細胞がんの治療については、“肝臓の機能”と“がんの進行度”の両方を評価した上で治療法が決められます。

具体的には

- 肝臓の障害度(A:良好、B:中等度良好、C:不良)

- 腫瘍の数

- 腫瘍の大きさ

などを参考に治療方針が決められます。

治療法の決定の仕方は下図のような順序で行われます。

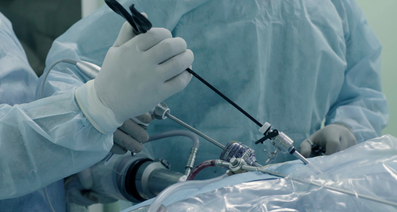

1.外科的手術

肝機能の障害が軽く、肝臓内の腫瘍が1つ、あるいは3つ以内の場合に選択されます。肝臓の腫瘍を含めて肝臓の一部を切除する手術です。

2.焼灼(しょうしゃく)療法

ラジオ波焼灼(しょうしゃく)療法(RFA)という方法が主に用いられます。これは、皮膚の上から肝臓内の腫瘍(がん)に電極針を刺して、ラジオ波という高周波を流すことで針の周囲に熱を発生させて“がんを焼いてしまう(焼灼)”治療法です。腫瘍の大きさが3㎝以内かつ3個以下が基本的な適応になります。焼かれたがん細胞は、細胞の機能が失われるために、間もなく死滅します。外科的手術と同じ程度の効果が期待できる治療法です。

3.肝動脈化学塞栓療法(TACE)

肝動脈化学塞栓(かんどうみゃくかがくそくせんりょうほう)療法(TACE)は、主に肝臓内の腫瘍が4個以上の場合に用いられる治療法です。

他の臓器とは異なり、門脈と肝動脈という異なる2種類の血液から栄養を受けているのが肝臓です。肝臓は、このうち主に門脈からの血液で栄養を受けていて、肝動脈からの血流の割合は20%程度しかありません。肝細胞がんはその反対で、門脈の血液で栄養を受けることはなく、肝動脈からの血液から栄養を得ています。

この特性を利用し、肝細胞がんの主な栄養源である肝動脈の血液を、特殊な技術で一部止めてしまうのが塞栓(そくせん)療法です。

肝動脈の血流を止めた場合、肝臓自体も少しダメージを受けますが、門脈があれば大丈夫です。しかし肝臓がんは、肝動脈が止まると栄養源を絶たれて、やがて死滅します。この塞栓療法の際に肝細胞がんに効く抗がん剤を併用する場合を肝動脈化学塞栓療法といいます。

塞栓術は、足の付け根からカテーテルという細いチューブを入れて行います。

肝臓がんの大きさや個数、肝機能の障害が原因で手術やラジオ波焼灼療法が難しい場合でも、肝動脈塞栓術を行えることがあります。手術やラジオ波焼灼治療に比べると治療効果はやや劣りますが、肝動脈塞栓術は進行した患者さんにも行える治療法です。

4. 肝移植

高度の肝障害があり、他の治療が困難な場合、腫瘍が1個で腫瘍の大きさが5cm以下、あるいは腫瘍が2-3個で3cm以下ならば肝移植を検討します。

5. 薬物療法(ソラフェニブ)

ソラフェニブは、肝機能が良好な肝細胞がんの患者さんに対して、唯一の延命効果が確認された薬剤です。手術、ラジオ波焼灼術、肝動脈塞栓療法が無効であるか、できない場合に選択します。肝機能が不良な場合は副作用も強く発現し、効果も期待できないため、使用しません。

6. 肝動注化学療法

肝動注化学療法(かんどうちゅうかがくりょうほう)は、肝動脈にカテーテルを挿入して、抗がん剤を注入する方法です。肝臓内に高い濃度の抗がん剤を注入することで腫瘍への強い効果を期待する治療です。日本で広く行われ、ガイドラインにも記載されていますが、これまで延命効果は証明されていません。

杏林大学医学部腫瘍内科学教室 教授

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

杏林大学医学部腫瘍内科学教室 教授

古瀬 純司 先生日本内科学会 認定医・内科指導医日本膵臓学会 評議員・認定指導医日本臨床腫瘍学会 協議員・暫定指導医日本消化器病学会 消化器病専門医・消化器病指導医日本癌治療学会 会員日本癌学会 会員日本胆道学会 会員JCOG(日本臨床腫瘍研究グループ) 肝胆膵グループ代表

千葉大学で門脈亢進症など肝疾患の臨床と研究に従事する。その後、国立がんセンター東病院にて15年半、肝胆膵がんの診療と研究に携わる。1990年代は超音波診断、IVR等の仕事を主体としていたが、1990年代後半から化学療法や化学放射線療法を積極的に取り組む。2008年3月より杏林大学医学部に移動し、腫瘍内科学教室を立ち上げ、現在に至る。新規治療開発や臨床試験の研究グループなどネットワークの組織作りなど、がん治療の進歩に貢献すべく取り組んでいる。

古瀬 純司 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が10件あります

気管支拡張薬の吸入薬でアトピー悪化

喘息の治療でステロイドの吸入薬を使用していますが、その薬のアレルギーで最近アトピー症状がひどくなってきました。 一度、吸入を中止して受診した際には、アレルギーを抑える薬を処方していただきましたが、喘息の治療上、吸入を完全にやめることは難しく、再開すると再びアトピー症状が悪化してしまいます。 因み、ひどい時は、頭の付け根左側に大きなコブも出来ました。 このような場合の対処法や、薬の調整・変更などについてご相談させていただきたく思います。 何か良い対応方法がありましたら、ご教示いただけますでしょうか。

生理だと思っていたのが不正出血だった可能性について

生理はアプリで管理しています。周期は25〜30日くらいで毎月アプリの生理予定日前後から7日前後出血があり生理だと思っていました。この期間以外に出血はありません。生理が始まる 2週間くらい前には排卵痛があり排卵痛がある時はおりものの量や質にも変化があります。PMSもあり生理1、2日目には軽い生理痛もあります。 毎月決まったタイミングで出血があるのにこれが生理ではなく実は不正出血だったという可能性はあるでしょうか? 1年半くらい前から急に生理の出血量が減り少なすぎることに不安を感じています。3日目に1度出血が止まり4日目から7日目くらいまでダラダラと少量の出血が続き終わるというのを繰り返しています。完全に終わるまでに10日くらいかかることもあります。 婦人科ではエコー検査で何も異常はないと言われていて、少ないことも伝えていますが多いよりはいいんじゃないかと言われました。 12月初めに3ヶ月生理がこなくてホルモン検査をしたところ、卵胞刺激ホルモン19.2、エストラジオール17.7、プロゲステロン0.99で閉経並と言われました。 この時はデュファストンを飲み3日目で生理がきましたがいつもの倍くらいの量があり完全に終わるまでに 2週間かかりました。 その後年明けすぐにまた生理がきましたが量が少なくて、閉経並と言われたこともあり少なすぎるのは不正出血なんじゃないかと思い始めました。 閉経が近いから不安定になってるというのはあると思いますが、毎月の出血は生理だと思っていいのでしょうか?

胸の中心あたりが少し苦しい

2週間ぐらいになりますが、胸の中心あたり(みぞおちから指1本、1本半ぐらい上)が少し苦しい感覚があります。それと関係あるかはわかりませんが、お腹の調子も悪く、便通も不順な感じでそれは内科を受診して、整腸剤や逆流性食道炎の薬を処方していただきました。1週間ほど飲んでますがあまり変化はありません。げっぷが頻繁にでるので、腸の調子が悪いのは悪いとは思うのですが。逆流性食道炎でこの様な症状になりえるのでしょうか?また、最近はひどく疲れやすかったり、疲れが取れづらい、またすっきり寝れなかったりということがあります。 関連してるかはわかりませんが、胸の少し苦しい感覚が1番心配です。どんなことが考えられるでしょうか?また、これからどうしたらよろしいでしょうか?

人間ドックでのカルシウムの数値について

人間ドックを受診したところ、カルシウムが8.4となり再検査となりました。そのほか血液検査はコレステロール以外正常だったのですが、どのような原因が考えられるでしょうか。また、今のところ年明けに受診しようと考えていますが、早急に受診するレベルなのでしょうか。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「肝がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。