人間は古来、体を十分に動かして生活をしていました。ところが文明の発展により私たちは移動手段やインターネットなどを得たため、現代の生活では運動不足に陥りがちです。2016年にハーバード・メディカル・スクールで行われたセミナーでは、医療に頼りきるのではなく、日々の行動を変えることによって健康を維持する「ビヘイビアヘルス」の重要性が示されました。ビヘイビアヘルスのなかでも特に、運動がもたらす健康への効果について、東京慈恵会医科大学附属病院の浦島充佳(うらしま みつよし)先生にお話を伺います。

現代は座りがちな生活スタイルで運動不足に陥りやすい

人間の生活スタイルは文明発展に合わせて変化してきました。屋外での活動が多かったかつてに比べて、現代は屋内でインターネットを使って過ごす時間が格段に増えました。また車や鉄道など楽に移動できる手段が登場し、パソコンとインターネットを使って仕事が完結するようになり、以前よりも座っている時間が長い生活へと移行しています。このような生活スタイルの変化によって、私たちは運動不足に陥りやすい環境に生きているといえます。

運動不足はあらゆる疾患による死亡の原因になる

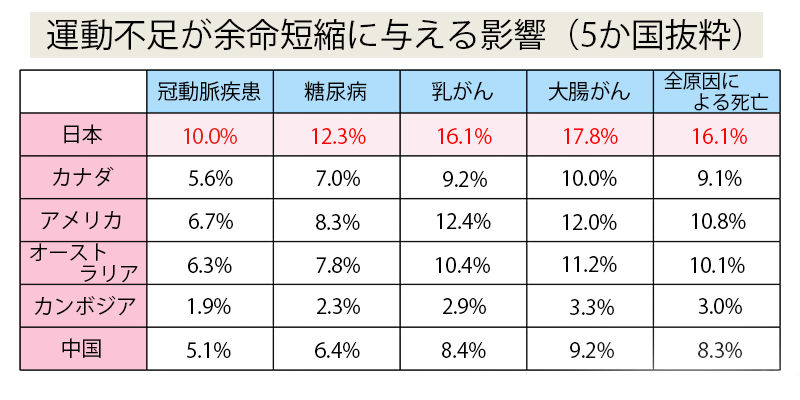

イギリスの医学雑誌『ランセット』で発表された2012年のデータをご紹介します。これは運動不足がどれほど病気のリスクを高め、平均余命を短縮させているかを調べたものです。

<運動不足が余命短縮に与える影響:5ヵ国抜粋>ランセット2012年の発表より

上記のように運動不足はあらゆる疾患のリスクを高め、余命短縮(平均寿命よりも早期に死亡する)に影響を与えていることがわかります。裏を返せば、きちんと運動をすれば、日本人の約16%が平均寿命より長く生きられる可能性があるのです。

寿命の短縮を防ぎ健康な生活を送るためには

「運動不足で病気になったとしても、医療で余命短縮は防げるのでは?」と思われる方もいるかもしれません。しかしイギリスの医学雑誌『NEJM:(New England Journal of Medicine)』で2007年に発表されたデータによると、余命短縮を防ぐ因子について意外な結果が示されました。

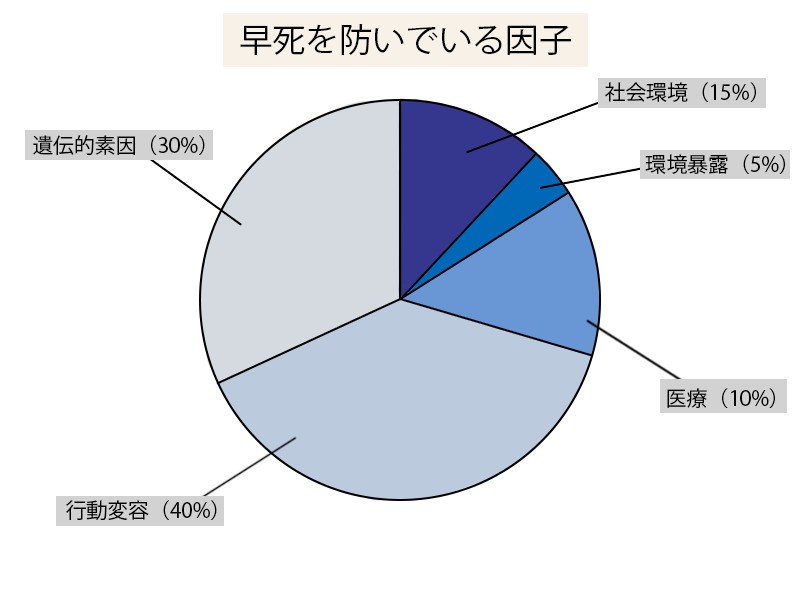

下記はアメリカ人を対象に、早死(何らかの要因で50代までに死亡する)を防ぐ因子について調査したデータです。意外にも医療が早死を防いでいる割合は10%にとどまり、最大の因子は行動変容で40%となっています。行動変容とは、禁煙する・アルコールを控える・運動をする・体重をコントロールするなどを含めた、日々の行動改善です。

<早死を防ぐ因子>

- 行動変容:40%

- 遺伝的素因:30%

- 社会環境(生活空間、職場環境など):15%

- 環境暴露(肺・口・皮膚などから化学物質・放射線・電磁波・紫外線などが体内に取り込まれること):10%

- 医療:10%

行動変容=ビヘイビアヘルスで健康をつくる

2016年にハーバード・メディカル・スクールで行われたセミナーで「ビヘイビアヘルス」という概念が提唱されました。ビヘイビアヘルス(Behavior=行動 Health=健康)とは、行動変容によって健康をつくることを推奨する考え方です。

前述のように、寿命を延ばすためには医療よりも行動変容が重要といえます。医療に頼りきりでは、健康を維持するのに限界があるのです。日々の行動を見直すことで、健康をつくる「ビヘイビアヘルス」の考え方が、世界中で注目され始めています。

<行動変容とは>

- 禁煙

- 習慣的な運動

- アルコールを控える

- 体重コントロール

- 食生活改善

ビヘイビアヘルスを実現するための行動変容にはさまざまなものが挙げられますが、なかでも運動に着目してご説明します。

実際にどのくらい運動すれば健康でいられるのか?時間・強度など

成人:中等度の有酸素運動を週150分・強度の有酸素運動を75分

では、実際にどのくらいの運動をすれば私たちは健康を維持できるのでしょうか。WHO(世界保健機関)では、成人なら中等度の有酸素運動(早足のウォーキング・時速6〜7kmのジョギング)を週に少なくとも150分、強度の有酸素運動(30分持続して軽く汗をかくようなエクササイズなど)を週に少なくとも75分行うことを推奨しています。

- 中等度の有酸素運動(早足のウォーキング・時速6〜7㎞のジョギング)

- 強度の有酸素運動(30分持続して軽く汗をかくようなエクササイズなど)

運動による死亡リスク低下への影響

運動はあらゆる疾患による死亡リスクを低下させる

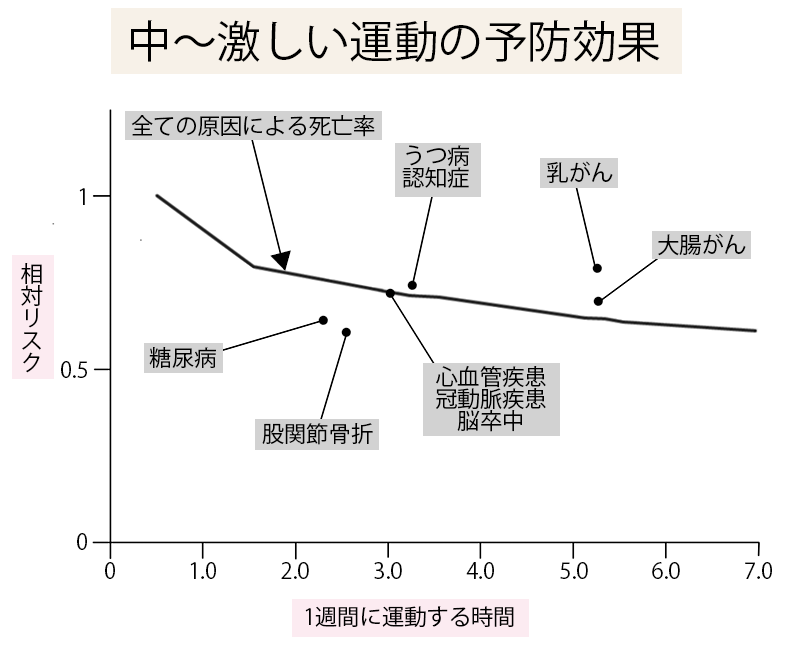

上記のグラフは、中等度〜強度の運動による死亡リスク低下への影響を表したものです。全く運動をしない方の死亡リスクを1としたとき、中等度〜強度の運動を週に7時間行う方の死亡リスクはおよそ0.7になります。つまり、適度な強度の運動によって死亡リスクが30%低下するのです。

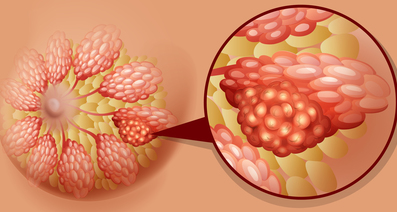

運動は乳がん・大腸がんによる死亡リスクを低下させる

このグラフには、疾患ごとの死亡リスクも示されています。たとえば中等度〜強度の運動を週に5時間行うことで、乳がんによる死亡リスクは約20%低下し、大腸がんによる死亡リスクは30%低下します。

運動は、あらゆる疾患に対する画期的な治療薬といえるのです。

運動は股関節骨折による死亡リスクを40%低下させる

股関節骨折は、実はあらゆるがんよりも注意すべき疾患といえます。なぜなら股関節を骨折すると日常的な動作(歩く・立つなど)が困難になり、急激な筋力低下やQOL(人生の質に関する満足度)の低下に直結するからです。

上記グラフから、中等度〜強度の運動を週に2.5時間(1日におよそ20分)行うことで、股関節骨折による死亡リスクを約40%軽減できることがわかります。

運動はうつ病・認知症による死亡リスクを25%低下させる

上記のグラフには、運動がうつ病・認知症の死亡リスクを約25%軽減する効果が示されています。

運動がうつ病を予防するメカニズムについては諸説ありますが、今回はそのうち、キヌレン酸(必須アミノ酸の一種であるトリプトファンの代謝によって生成される代謝物)との関係性についてご説明します。脳内にキヌレン酸が蓄積するとうつ病などの精神疾患が起こるといわれているのですが、運動による筋肉の動きが、キヌレン酸の生成酵素を阻害する働きを持つことが近年判明しました。

しかしながらこれは動物実験の段階であるため、今後の研究によってメカニズムのさらなる解明が期待されています。

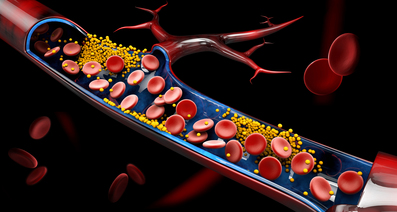

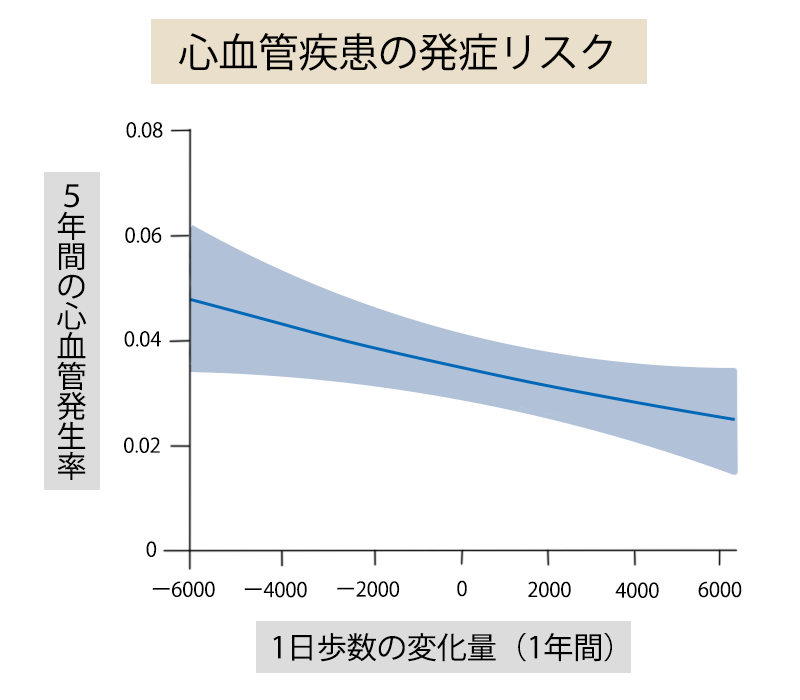

毎日の歩行量を増やすことで心血管疾患のリスクを軽減できる

上記のグラフは、耐糖能異常(糖尿病予備軍とされる病態)の方45,000人を対象に6年間かけて行った実験の結果です。この実験では、耐糖能異常の方(心血管疾患にかかったことがある、もしくはハイリスクである)が1日2,000歩多くごとに、心血管疾患の発症リスクは10%ずつ低下することがわかりました。つまり日々の歩行量を増やすだけでも、心血管疾患の発症リスクを軽減し、健康を維持できるのです。

行動変容は疾患診断後の二次予防にも効果的である

これまでも、生活習慣を変え健康を維持するという考え方は存在していました。しかし行動変容のもたらす効果として注目すべきは、一次予防(病気になる前からの予防)のみならず、二次予防(病気の診断を受けたあとの死亡・再発・転移のリスク軽減)にも効果を発揮するという点です。たとえば、がんの診断を受けたあとでも行動変容(このケースでは運動)によって、死亡・再発のリスクを37%減少させられるのです。

もし病気の診断を受けても、主治医の指示を仰ぎ投薬などの治療と並行して行動変容を行うことで、病気の転移・再発・死亡のリスクを下げられるのです。

薬に頼りきりではなく、生活を変えることで健康を維持するという考え方はこれからますます大切になっていくと考えています。

記事2『健康維持のための見直すべきこととは? 食習慣や社会環境が健康に与える影響』では、ビヘイビアヘルスの考えに基づき生活習慣・環境がもたらす健康への影響についてご紹介します。

東京慈恵会医科大学 教授

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

浦島 充佳 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

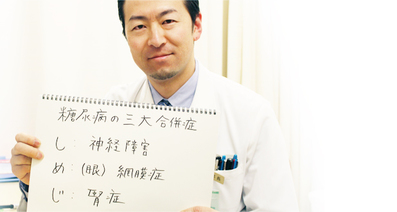

「糖尿病」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が41件あります

境界型糖尿病から糖尿病への移行

今年の2月に出産しましたが、妊娠期間中は妊娠糖尿病でした。 3月の検診では血糖値の問題もなく、普段通りの食事にして良いと言われましたが6月に自ら負荷試験を希望し、その時に境界型糖尿病と言われました。 空腹時血糖値が89で、二時間後が173程でした。 先生には、体重の減量で変わってくると思うと言われ、言われた目標体重まで落とし、現在も維持しています。 そして先月に随時血糖値を測りに行くと、102でヘモグロビンA1cは5.1で正常範囲でした。 (普段は空腹時80代なので少し高め) そして昨日、検査をする機会があり、空腹時血糖を測りました。 その時、負荷試験をするつもりで病院へ行ったのですが空きがないと言われたので空腹のまま11時ごろに採血しましたが、117もあり、立派な境界型糖尿病ですと言われました。 ヘモグロビンA1cの値はまた結果が出ないと言われたのですが、たしかに先月の随時血糖値の102の時から調子に乗ってしまい特に気にせず高カロリーなものなどを毎日食べていました。 先月の検査から1ヶ月も経っていないのですが、明日負荷試験の予約をしました。 空腹時117ということはもう糖尿病に移行してる可能性は高いでしょうか? 先月は正常範囲だったのに食生活の乱れでこんなに早く糖尿病になるのでしょうか。 自分が悪いのですが、まだ20代なのにそう考えると不安で悲しくて先が見えません。

先月血液検査を受けて

今日結果を聞きにいくと糖尿病と言われました。血糖値は高くありませんがHb〜の数値が6.6だったので薬を処方されました。飲んだあとふらつくかもしれないのでブドウ糖をもらったのですが、その数値で薬を飲まないといけないのでしょうか?運動と食事療法で何とかならないものなんでしょうか?飲み始めたら一生飲まないといけないと言われました。出来ることなら薬は飲みたくありません。やっぱり服薬は必要なのでしょうか…

糖尿病 朝のはきけ

ひと月程前から朝起きた時吐き気に悩まされるようになりました。日中は比較的元気なのですが寝ていると顔などむくんでしまい頻尿でもある為よく眠れません お医者様よりお薬は毎月頂いてますが、血糖値を下げるように言われるのみなので取り急ぎ朝のはきけについて助言をお願いします。

糖尿病は治りますか?

3年前に足のやけどで入院、糖尿病と診断され、左足の指切断となりました。10ヶ月前にまた高熱で入院し、右足の指切断となりました。 なんとか仕事に復帰してがんばっていますが、ここまで進行した糖尿病が回復に向かうことはあるのでしょうか? 本人は治したいと思いながらも、なかなかタバコがやめられません。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「糖尿病」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。